今回はTAMIYA(タミヤ)の電動ハンディリューターを紹介していきます。

TAMIYA 電動ハンディリューターのキット紹介・実際使用してみて分かった使用感などをお届けます。

電動ハンディリューター キット紹介

ここでは電動ハンディリューターの製品キットを紹介していきます。

まず、本製品の箱の外観は以下となります。

いかにもタミヤらしいパッケージであり、工具というよりは工作シリーズのような感じもします。

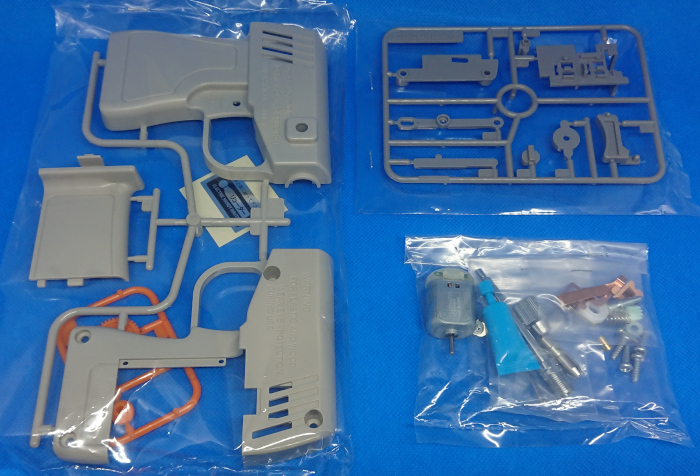

そして、箱の中身は以下となります。

何やらビニールに包まれたパーツらしきものが多数あります。

本製品は上画像を見てお分かりの通り、工具ではあるものの 組み立て式の製品となります。

工具ということで、てっきり完成品だと思って購入したので、箱を開けた時はビックリしました。

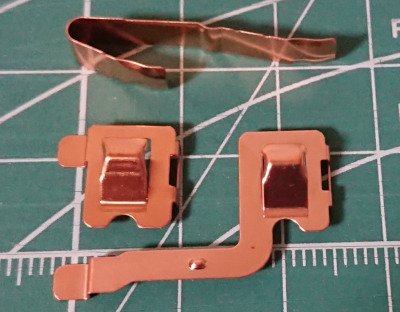

そして、パーツを開封していくと見覚えがあるパーツが出てきました。

明らかにミニ四駆のターミナルと同様のものとなります。

そして、こちらもミニ四駆でお馴染みのパーツです。

上のパーツは一見するとミニ四駆のノーマルモーターかに思えますが、何もラベルがないもののノーマルモーターよりも高回転・高トルクのモーターとのことです。

細かい組立の工程は省略させてもらって所々苦戦するところもあり、トータルで1時間ほどかかってしまったものの無事完成させることができました。

(特につまづくことがなければ30分程で完成すると思います)

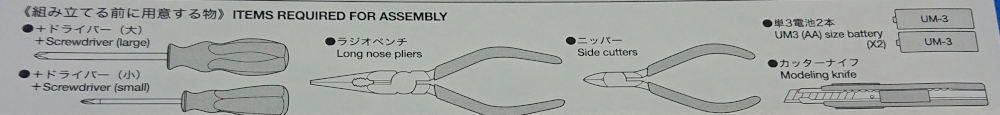

ちなみに取説で必要な工具を紹介しているのですが

ドライバーは小だけでも力業でなんとかなり、カッターはどこで使う必要があった?ってな具合に使用しませんでした。

むしろ細かい部品があるので個人的にはピンセットも必須かと。

ラジオペンチは一見すると これって必要?と思ったんですが、シャフトにEリングをはめる時に必須となります。

ラジオペンチがない場合に何か代用できるものがないか探したんですが、結構な力が必要になるのでピンセットでやるのはかなり至難の業になりそうです。

私は最初ピンセットで試したんですが「Eリングが弾かれて吹っ飛ぶ」→「落ちたEリングを探すのに苦戦する」コンボを繰り返し、結局断念してラジオペンチを探すことにしました(笑)

あとグリスを塗る箇所があり、グリスは付属しているのですが、せっかくなのでミニ四駆用に購入したFグリスとオイルペンを使用しました。

余談ですがこのオイルペンが結構重宝します。

それと以下の画像が標準で付いているリュータービットとなります。

球体タイプのものですね。

いろんな加工に対応できるようにと「電動リューター用 ビット5本」も購入しました。

こちらにも球体タイプのものがありますが標準で付いているものと比較すると小さめですね。

さらに追加で「皿ビス穴加工ビット」も購入しました。

その名の通り皿ビス用の穴が加工できます。

そして更には100円ショップのダイソーで販売しているビットも購入しました。

当然ながらこちらもこのリューターにも取り付け可能です。

これだけあれば様々なケースに対応できるかと。

電動ハンディリューター レビュー

実際に使用してみた感想ですが、棒ヤスリに比べて段違いに削れるスピードがあがります。

標準キットに付属している先端が大きめの球体タイプは細かい操作が出来るようになるには少し慣れが必要になりそうですが、この圧倒的な作業効率を考えると今までどうしてリューターを使ってこなかったのかが悔やまれます。

ただこの電動リューターには一つ致命的な欠点があって稼働音が結構うるさいことです…

リューターの一部パーツの変更や改造をすると、それなりに音を抑える事でできるみたいですが、幸いにも私は他のリューターがどれほど静かなのか知らなくリューターはこのぐらいうるさいと勝手に解釈して、このまま行くことに腹をくくりました。

ただパーツ購入や改造が面倒くさいから手を加えていないってものありますが…(笑)

それともう一つの欠点があり、それは削る箇所によっては このリューターの形がやりづらくなることです。

使っていると気づくんですが、削っていく中でこれは棒状タイプのリューターの方がやりやすいんだろうなーと思う事もこともありますし、リューターの起動はON OFFボタンではなく常にトリガーを握っていないといけません。

そんな不満もあってか、実はこれを購入した後に他社製の棒状タイプ リューターを購入しました。

別途購入したリューターは値段は3000円ぐらいのもので回転数も数段階ありON OFFボタンもあり、これならより快適に作業が出来る!と思いきや使ってみるとリューター回転時の軸がブレて、ダイヤモンドカッターなんてまともに使えたものじゃありません…

たまたま私が購入したものだけがそうだったのかもしれませんが、ちゃんと使えるものはもっと出費をする必要があるかもしれません。

そう考えるとこのタミヤ リューターは軸ブレもまったくなく、すばらしいコストパフォーマンスだと思います。

最後に、いくつかの欠点はあるものの肝心なリューターとして機能は十分満たしていて、手ごろな値段で買えるので初心者の方はまずこのリューターで作業するのをお勧めします!

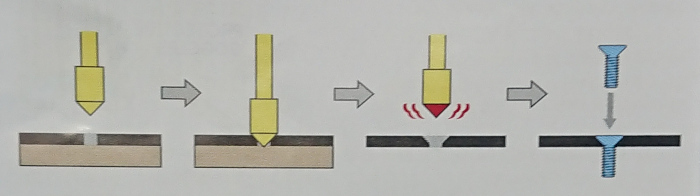

非対応ビットの装着方法

タミヤの電動ハンディリューターにはレビューで紹介した内容以外にもう1つ欠点があり、それは軸径3.0mmのビットには対応していないということです。

軸径とはリューター本体に装着させる部分のビット側の直径のことで、ビットにより以下のように軸径が異なる場合があります。

本記事でここまで紹介してきたリュータービットはすべて2.35mm~2.4mmであり、タミヤの電動ハンディリューターは2.35~2.4mmの軸径に対応しているので、基本的にタミヤから販売されているものや100円ショップで取り扱っているリュータービットは問題なく装着が可能なので安心してください。

しかし、他の種類のリュータービットが必要となった場合にビットの削る部分の大きさが少し大きくなると 軸径も大きくなることがあり、軸径3.0mmになるとタミヤの電動ハンディリューターでは装着ができなくなります。

当サイトでも一部の改造において軸径3.0mmのリュータービットを使うことを推奨している加工があり、それらにも対応できるようタミヤの電動ハンディリューターにも軸径3.0mmのリュータービットを取り付ける方法を紹介していきます。

まずタミヤの電動ドリルが必要となります。

タミヤの電動ハンディリューターを所持している方であれば、この電動ドリルも所持している方が多いのではないでしょうか。

この電動ドリルは3.0mmの軸径にも対応しているので、この電動ドリルのビット取り付け部分を流用します。

まず電動ドリルのコレットチャックを取り外します。

同じように電動ハンディリューターのコレットチャックも取り外し、この電動ドリルのコレットチャックを電動ハンディリューターに装着します。

そうすることで軸径3.0mmのビットも取り付けることができるようになります。

ただし電動ドリルのコレットチャックは軸径3.0mmに対応しているとはいえ、結構キツキツなので着脱がスムーズにいかないことがあり、取り外しについてはペンチ等がないと抜けないことがあるので、事前にビットを引き抜けるような工具を用意しておくと良いかもしれません。

また、上記のコレットチャックを交換してビットを装着する方法はタミヤの電動ドリルを所持していないとできないわけで、当然ながら電動ドリルを持っていなければいけません。

タミヤの電動ドリル自体の価格もリーズナブルなので、コレットチャック交換のためだけに買うのもありと言えばありですが、もし軸径3.0mmビットを多用するということであれば、出費は多少増えてしまいますが別のリューター本体を購入した方が良いかもしれません。

本記事の最後に別のリューター本体(軸径3.0mmにも対応)の紹介記事のリンクも貼っているので、リューターの買い替えを検討している方はそちらもご参照ください。

最後に

リューターはミニ四駆をやり始めの時は特に必要性を感じられない工具かもしれませんが、徐々にミニ四駆にハマり「もっと本格的な改造がしたい!」と考え始めた時に必要性が増し、一度使ってみると「これ無しでは改造ができない!」と思えてくる必須級の工具だと思っています。

本製品は工具でありながら組み立て式という少し特殊なケースではあり 作成する手間がかかりはしますが、自分で作成した工具というのは愛着も沸き 使っていて楽しくもあるので、自作するのも悪くはないかなーと思えたりもします。

とにかくリューターがあるだけでミニ四駆の加工の幅もグッと広がり より改造が楽しくなるので まだリューターを持っていない方はをこれを機に購入してみてはいかがでしょうか。

また、今回紹介したものよりも価格は高くなりますが、タミヤ 電動ハンディリューターの完全上位互換機と言っても差し支えない機能のリューターを別途紹介しているので、リューターに興味を持った方はこちらも見て頂ければと思います。

コメント