今回は充電器 ISDT C4 EVOのレビューをはじめ使い方・これの代わりとなる充電器などを紹介をしていきます。

ISDT C4 EVOの購入を検討されている方に読んで欲しい記事でもありますが、C4EVOの機能・使用方法も解説しているので、すでに購入された方も説明書がわりに読んで頂ければと思います。

外観・同梱品

ISDT C4 EVOの外観・同梱品を紹介していきます。

外観

本機の外観・インターフェイス等を紹介していきます。

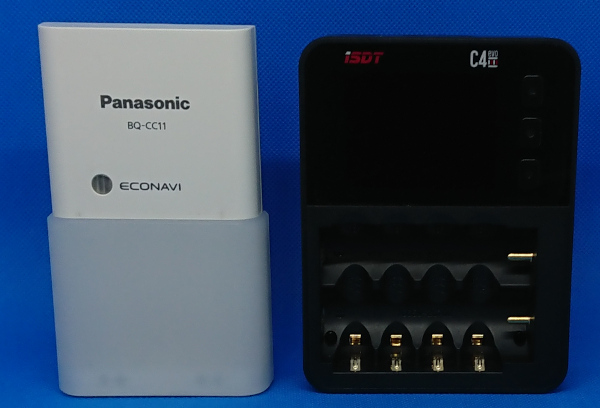

まずはエネループ充電器と大きさ比較してきます。

高さと厚さはエネループ充電器とほぼ同じで横幅が少しある感じですが、それほど気になる差ではないです。

本体の側面にはUSBポート(Type-C)、ファンがあります。

基本的にUSBポートはUSBアダプタと接続して使用しますが、パソコンと直接接続することにより本機のアップデートも可能になります。

同梱品

製品購入時の同梱品は以下となります。

・充電器本体

・USBケーブル(TypeA⇔TypeC)

・取扱説明書

・シール

取扱説明書は中国語・英語のみの表記で日本語はありませんが、充電器本体の言語は日本語に設定可能です。

また、本体起動については別途USBアダプタが必要になります。

USBアダプタを所持している人も多いと思いますが、所持していない方は別途USBアダプタを購入する必要があるのでご注意ください。

製品仕様

ここではISDT C4 EVOの製品仕様について解説していきます。

対応言語

英語・中国語・日本語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語に対応しています。

対応電池サイズ

本機は以下の電池サイズに対応しています。

単3,単4,10440,10500

12500,13500,13650,14500

14650,16650,17650,18650

18700,20650,22650,20700

21700,22650,26650,26700

電池は単3、単4ともに最大4本同時にセット可能です。

単3、単4を混合してセットすることもできます。

対応電池タイプ

本機は以下の電池タイプに対応しています。

NiMH,HiZn,Lilon,LiFe,LiHv

尚、一般的に使用されているニッケル水素電池(eneloop、ネオチャンプ)はNiMHとなります。

電流設定値

本機では電池を縦置きするか横置きするかで電流設定値が異なり、それぞれの電流値は以下の数値となります。

縦置き:充電電流が0.1A~1.5A・放電電流が0.1A~1.0A

横置き:充電電流が0.1A~3.0A・放電電流が0.1A~1.5A

電池 縦置きの場合

電池 横置きの場合

電池のサイズ上の問題で単3、単4電池は縦置きしかできないので、単3、単4電池は充電電流0.1A~1.5A・放電電流0.1A~1.0A となります。

尚、横置きの電池サイズは16650~26700に対応しています。

機能紹介

ここではISDT C4 EVOの機能・使用方法を解説していきます。

各名称については言語設定を日本語にした場合の呼び方で記載します。

※日本語では分かりづらい箇所もあるので英語名称も記載していきます。

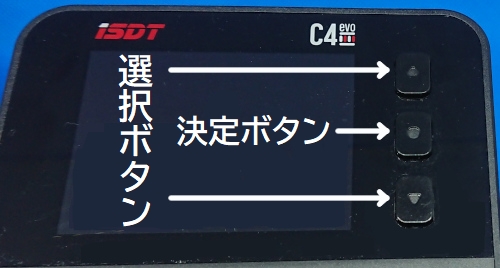

物理ボタン

液晶画面右側の物理ボタンを操作し各モードの設定・決定・画面表示切替等を実行していきます。

・・・選択ボタン(各設定の選択、モード稼働中の電池スロットの表示切替)

・・・決定ボタン(各設定の決定、モード稼働中のステータス画面の切替)

各モード稼働中に〇ボタンを長押しすると、再度モード選択画面が表示され これまでの稼働ステータスがリセットされてしまうので、くれぐれも各モード稼働中に〇ボタンの長押しは控えましょう。

システム設定

各システム設定を解説していきます。

システム設定変更画面は電池をセットしていない状態で物理ボタン〇を長押しすると表示されます。

※電池をセットしている状態ではシステム設定画面は表示できません。

音量(Volume)

本機のシステム音をオフ・低い・中・高い(Off・Low・Middle・High)のいずれかに調整できます。

尚、オフにした場合、完了通知音も鳴らなくなります。

完了音(Completion Tone)

各モードの動作完了音をシングル(Single)かリピート(Repeat)のどちらかを選択できます。

シングル(Single)設定時は完了通知音が1回鳴り終了します。

リピート(Repeat)設定時は電池を充電器に取り付けたままにすると定期的に完了通知音が繰り返し鳴るようになります。

聞き取りやすい完了通知音なのでシングルの1回鳴らしですぐに気づくと思いますが、席を外したり他の作業で爆音流している機会が多い方は何度も通知していくれるリピートに設定した方が良いかと。

バックライト(Backlight)

バックライトの明るさを低い・中・高い(Low・Middle・High)の3段階で調整できます。

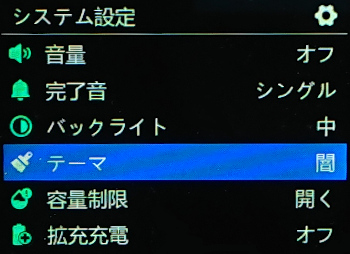

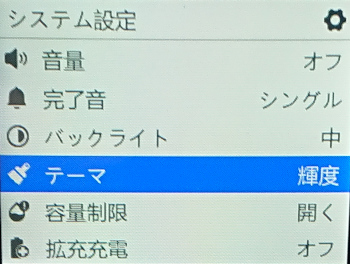

テーマ(Theme)

液晶画面の表示を闇(Dark)・輝度(Bright)のどちらかを選択できます。

テーマ闇

テーマ輝度

容量制限(Capacity limitation)

開く(On)・オフ(Off)のどちらかを選択できます。

※デフォルトは開く(On)です。

開く・オフの設定内容は以下となります。

「開く」:充電モードにおいて「NiMH容量制限」で設定した容量まで充電すると充電が終了

「オフ」:充電モードにおいて設定したΔ(デルタ)ピークカット値を検出するまで充電容量に関係なく充電を継続

上記の設定内容を見る限り「オフ」にしておければ、設定したΔピークカット値に応じて電池を最大限充電してくれます。

しかし、ISDT C4 EVOの現在のファームウェアは電圧が1.55Vになると自動的に充電を終了する仕様となっているため、「オフ」にしていたとしても電池電圧が1.55Vになった時点でΔピークカットは関係なしに充電が終了してしまいます。

また、「開く」の方で『「NiMH容量制限」で設定した容量』と記載しましたが、現状のISDT C4 EVOには「NiMH容量制限」の設定自体が存在しないので「開く」を選択しても何も意味をなさないと思われます。

このことから、ISDT C4 EVOにおいての「容量制限」設定は開く・オフのどちらでも動作に変わりはないので、デフォルトのままで良いかと思われます。

ただし、今後ファームウェアの更新で最大電圧の上限が1.55Vよりも増えた場合は「オフ」にしておいた方がより深い充電ができるかもしれません。

拡充充電(Activation Charge)

開く(On)、オフ(Off)のどちらかを選択できます。

※デフォルトはオフ(Off)です。

開く(On)に設定すると「充電モード」実施時に放電の動作が追加され「放電→充電」に変わります。

サイクル表示(Cycle display)

サイクル表示とは電池を2個以上セットしている状態で電池ステータス画面が自動的に切り替わる時間の設定で、オフ(Off)、15秒(15S)、30秒(30S)のいずかれを選択できます。

個人的には15秒・30秒を設定すると画面がころころ変わって見づらいので、オフが推奨です。

スクリーンセイバー(Screensaver)

一定時間本機の操作をしなかった場合にスクリーンセイバーを開く(On)かオフ(Off)かの選択ができます。

各モード動作時はスクリーンセイバーは作動しません。

(各モード動作完了後はスクリーンセイバーが作動します)

言語(Language)

英語・中国語・日本語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語のいずれかを選択できます。

日本人なら日本語といきたいところですが、日本語では逆に分かりづらい単語もあるので、何気に英語の方が操作しやすかったりするかもしれません。

この辺はお好みで。

システム情報(System info)

本機のバージョン情報が確認できます。

出荷時設定(Restore)

システム設定を初期状態に戻します。

日本語訳を見ると商品出荷状態に戻るような解釈をされるかもしれませんが、変更したバージョンは戻すことはできません。

また、全システム設定を初期状態に戻すと思いきや、「容量制限」「拡充充電」「言語」は戻りません…

各モード

続いては本機のメインでもある各モードの機能・使用用途を解説してきます。

本機は以下の6モードが利用可能です。

※各モードの設定値については単三電池を使用した際(縦置きの際)のものを記載しています。

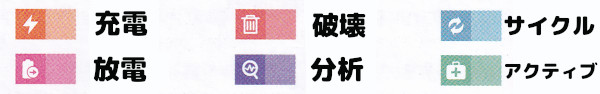

- 充電(Charge)

- 放電(Discharge)

- ループ(Cycle)

- 分析(Analysis)

- アクティブ(Activate)

- 破壊する(Destroy)

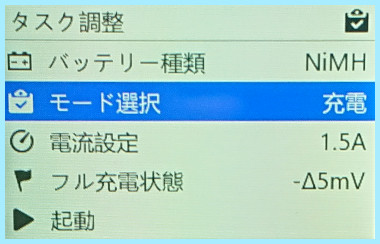

充電(Charge)モード

充電を行うモードです。

バッテリー種類(Chemistry)はオート・NiMH・HiZn・Lilon・LiFe・LiHvのいずれから選択できます。

※オート選択時は下記の「フル充電状態(デルタピークカット)」は設定できなくなります。

電流設定は、オートもしくは0.1A(100mA)~1.5A(1500mA)の範囲で0.1A(100mA)単位で選択可能です。

フル充電状態(Condition)[デルタピークカット]は「-Δ3mV ~ -Δ15mV」の範囲で1mV単位で選択可能です。

デフォルトは-Δ5mVとなっています。

※デルタピークについては後述します。

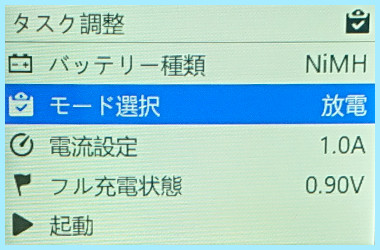

放電(Discharge)モード

放電を行うモードです。

本機の絞り放電を実施する仕様となっており、絞り放電についての説明は後述します。

バッテリー種類(Chemistry)はNiMH・HiZn・Lilon・LiFe・LiHvのいずれから選択できます。

※オートも選択可能ですがオートを選択すると強制的に「充電モード」か「破壊モード」しか選択できなくなるので、実質オート選択は不可となっています。

電流設定は、0.1A(100mA)~1.0A(1000mA)の範囲で0.1A(100mA)単位で選択可能です。

フル充電状態(Condition)[放電カット電圧]は0.70V~1.10Vの範囲で0.01V単位で選択可能です。

デフォルトは0.90Vとなっています。

※「フル充電状態(Condition)」は充電モードと同じ設定項目名ですが意味合いが異なります。

フル充電状態[放電カット電圧]については設定した値まで放電を実施するので、より電池電圧を下げたい場合は低い値に設定していきます。

ただし、余り電池電圧を下げ過ぎると電池への負荷もかかるので注意しましょう。

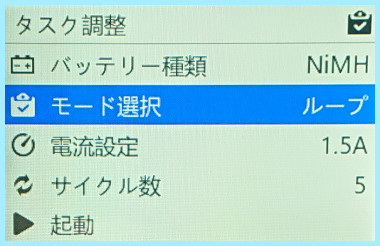

ループ(Cycle)モード

指定した回数の充電→放電→充電を繰り返すモードで、サイクルモードとも呼びます。

電流設定は0.1A~1.5Aの範囲で0.1A単位で選択可能ですが電流が設定できるのは充電電流のみので、放電電流は選択することはできず放電時は1.0A固定となります。

サイクル回数は5~30までで 5回単位で選択可能です。

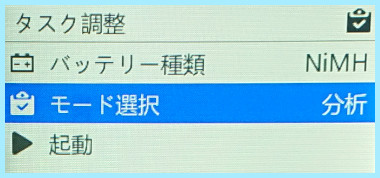

分析(Analyze)モード

充電→放電→充電をおこなうモードです。

公式サイトによると「新品購入したバッテリーのブレークインや長期間使用していなかったバッテリーを活性化させ充電容量などの回復・向上を行います」ということで、いわゆるリフレッシュ機能となります。

尚、充電・放電電流の選択はできず、充電1.0A・放電1.0A固定となります。

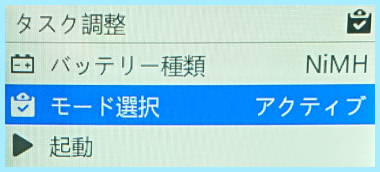

アクティブ(Activate)モード

充電→放電→充電を3セット繰り返すモードです。

ざっくり言うと電池の性能を上げてくれるモードで、「ブレークイン」に該当するモードとなります。

公式サイトによると「電圧が無くなったバッテリーに緻密に制御された電流を通すことでバッテリー電圧の復旧を試みるモード」とのことで、メモリー効果の起きた電池のリセット効果や電圧の下降具合を抑える効果が見込まれます。

尚、充電・放電電流の選択はできず、充電1.0A・放電1.0A固定となります。

破壊する(Destroy)モード

これは電池を安全に廃棄する機能で、もう電池を使わなくなり電池を捨てる際に使用するモードとなります。

動作自体は放電と同じような動作をしますが極限まで電圧を下げます。

とりあえず地球にやさしいモードということで、電池を捨てる際はこのモードをフル活用していきましょう。

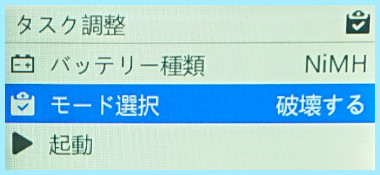

デルタピーク(Δピーク)カットについて

本機では充電モードのみデルタピーク(以下 Δピーク)カットの設定が可能となっています。

そもそも このΔピークとは何という話になりますが、私もこの機器を買うまで全く知らず色々調べた結果の私なりの解釈で書いており誤解している部分もあるかもしれませんのであしからず。

充電の電圧値を以下のグラフで示した場合に、満充電の際の電圧(V)のピークから、その後電圧が下降する波形のことをΔピークと呼びます。

そして、Δピークカットとは満充電の状態から電圧が下降したら充電を止めることで、どの程度下降したら充電を止めるかはΔピークカット値に依存します。

仮にΔピークカット値を「-Δ5mV」に設定した場合は、満充電状態から0.05V下降した時点で充電がストップします。

※Δピークの単位は1mV=0.01Vとなります。

このことからより本機では「-Δ3mV」を選択すると満充電に近い状況で充電を完了し、逆に「-Δ15mV」を選択した場合はより長い時間充電を続ける形となります。

ネオチャンプ(ニッケル水素電池)に関しては電池ステータスを見る限り充電完了直前に電圧ピークを迎え徐々に電圧が下降してくるのでΔピークカット値は最小の「-Δ3mV」かデフォルトの「-Δ5mV」あたりが適切かと思われます。

逆にΔピークカット値を高め(-Δ15mVに近づける)に近づけると、満充電後の充電時間が長くなり電池に負担をかける恐れもあるので注意です。

尚、一般的な充電器の多くはこのΔピークカット方式を用いて充電完了を判断しているということで、Δピークカットの設定値は各機器ごとに異なります。

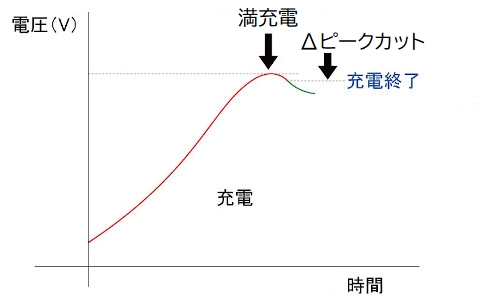

絞り放電について

絞り放電とは放電時に電池の残り容量を検知して、残り容量が減ってくると徐々に放電電流を下げてくれる機能です。

これは前機種のISDT C4 SmartChargerも同様の機能を搭載しており、しっかり放電されることにより電池の性能を引き出すことができる本機の特徴の一つでもあります。

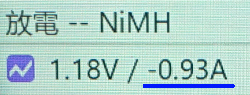

実際に以下の画像のように動作していきます。

最初は放電電流を-1.0Aに近い状態から開始し

電池電圧(V)が下がると-0.93Aに下がりました。

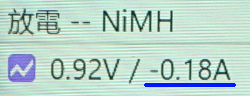

更に電池電圧(V)が下がり放電終了間際に近づくと-0.18Aまで下がりました

という具合に電池容量が下がってくると自動的に放電電流も下がってきます。

ちなみにこの絞り放電は特に設定の必要はなく各モードの放電時に絞り放電が自動で作動します。

各モードの使用用途

上記で紹介した各モードについて実際どのようなシーンでどのモードを使うかを解説していきますが、私個人の解釈もあるので使用方法の1例として参考にして頂ければと思います。

まず私個人的に本機で主に使うモードは「充電(Charge)モード」「分析(Analyze)モード」「アクティブ(Active)モード」の3モードになります。

各モードの機能・特性を考慮した結果、私的な電池育成手順としては、電池購入直後は「アクティブモード」を実施し、その後は「充電モード」と「分析モード」を使い分けていきます。

ある程度の期間(数か月~半年ぐらい)が経過したら、また「アクティブモード」を実施し、その後はまた「充電モード」と「分析モード」を使い分け、またしばらくしたら「アクティブモード」という流れで使っていきます。

「充電モード」と「分析モード」の使い分けについては、基本的に電池が減ってきたら「充電モード」で継ぎ足し充電を行い、ある程度継ぎ足し充電をしたタイミングで「分析モード」を実施して電池のリフレッシュを行っていきます。

また、コースを走らせる予定がある場合は前日にΔピークカットを設定できる「充電モード」を使用すると良いのかと。

※この時、システム設定の[拡充充電(Activation Charge)]を[開く(On)]に設定した状態で「充電モード(放電→充電)」を実施すると更に良いかと。

あと当日のコース走らせる直前で電池電圧を上げたい場合は、システム設定の[拡充充電(Activation Charge)]を[オフ(Off)]にして充電のみ行えば良いかと。

また、比較的時間があれば「放電モード」でフル充電状態(放電カット電圧)値を低めに設定してより多く放電し、直後に「充電モード」で充電し、また「放電モード」とセルフブレークインもいいかもしれません。

(ただし極限の放電は電池への負担も大きくなる可能性があるので乱発は注意です)

尚「放電モード」を使用する際の設定電流は本機が絞り充電に対応していることから最大値の1.0Aに設定しても電池電圧の低下と共に自動的に放電電流を下げてくれるので、1.0A設定で問題ないと思います。

稼働中ステータスの確認

電池をセットした状態で以下のステータスが確認できます。

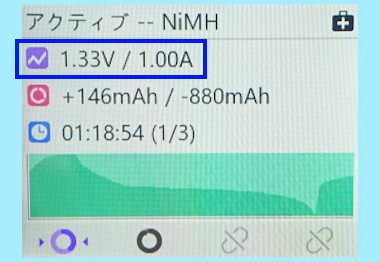

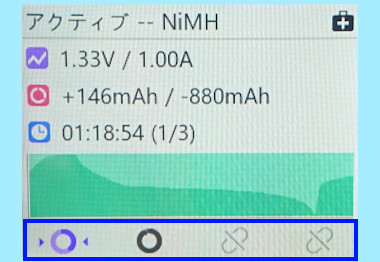

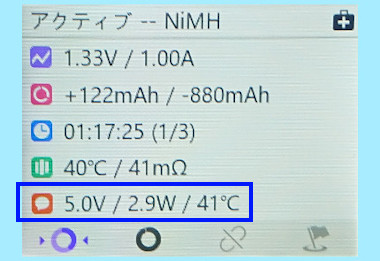

画面1

①稼働中モード

②電池の種類

③電圧/電流値

④充電容量/放電容量(アンペア)

⑤経過時間(サイクルの実施回数)

⑥電圧曲線

⑦タスクステータス

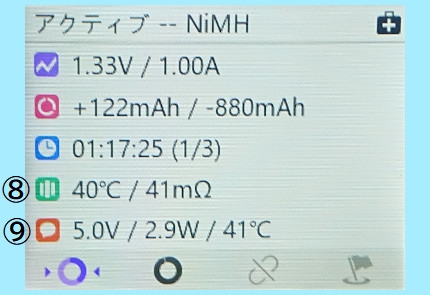

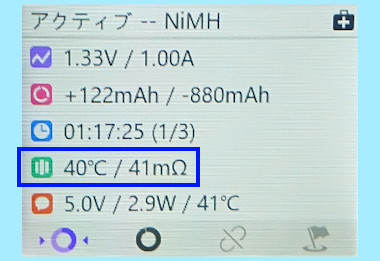

画面2

⑧電池温度/内部抵抗値

⑨本体ステータス

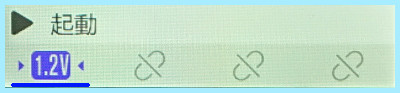

画面3

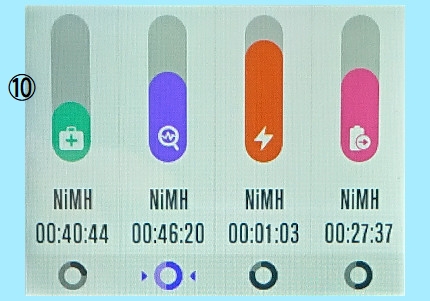

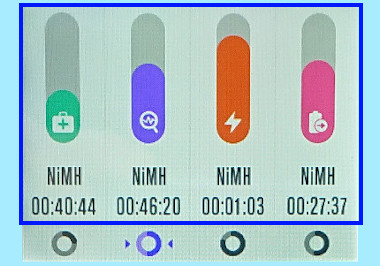

⑩モード進行状況

ボタンを押すと各画面への切り替えができます。

(で電池スロットの表示切替ができます)

上記の項目について補足説明が必要であろう項目をピックアップしていきます。

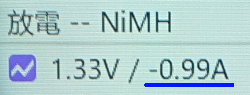

③電圧/電流値

左側は現在の電池の電圧で、右側は現在流している電流値になります。

放電時は右側の電流値に-(マイナス)がつきます。

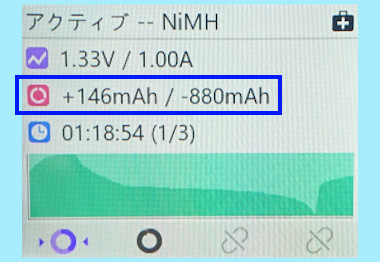

④充電容量/放電容量(アンペア)

累計の充電・放電容量となり、モード開始から累計でどのくらい充電・放電したかがわかります。

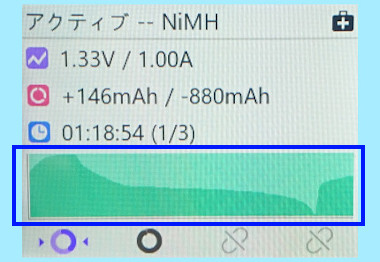

⑥電圧曲線

電圧変化の数値をグラフ化したものです。

曲線の上りが充電、下りが放電を示し、この下りのカーブがゆるやかになると電圧が下がりにくくなることを示し、スタミナが消費しづらい電池の証みたいで、ここで電池の育成度合いを確認することができます。

時間があればモード完了直前の電圧曲線の写真を撮って、後からそれぞれの電池の曲線を比較してみるといいかもしれません。

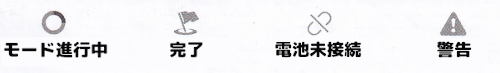

⑦タスクステータス

各スロットのステータスを表示します。

ステータス内容は以下となります。

また、電池をセットしてモードを選んでいる最中はセットしている電池の現在の電圧(V)が表示されます。

⑧電池温度/内部抵抗値

現在の電池の温度と内部抵抗値になります。

内部抵抗値は数値が低い方が電池性能を発揮できることになるので、この値を見て電池を選別することも可能です。

ミニ四駆で電池を使用する際はなるべく内部抵抗値が近い2本をペアとすることが推奨されています。

⑨本体ステータス

充電器本体から流すことができる電圧/電流 と充電器本体温度になります。

あまり重要視するステータスではないと思いますが、本機は結構本体温度が上昇するので温度は定期的にチェックすると良いかもしれません。

⑩モード進行状況

各モードの進行状況をゲージで表示しています。

ゲージが完全に上まで到達すると完了となるので、各モードが現在どのくらい進行しているかの目安となります。

どのモードが実施中かはゲージに表示されている以下のアイコンで判別できます。

また各スロットのゲージの下には稼働中モードの経過時間とセットしている電池タイプが表示されます。

完了通知アラーム

各モードの動作が完了するとアラームで知らせてくれて、個人的にはこのアラーム機能は本機の特徴の一つだと思ってます。

(システム設定の音量がオフの場合はアラームは鳴りません)

充電完了後、電池を充電器にセットしたままにすると徐々に電圧が下がっていくんですが、その電圧低下を防止する対策として完了通知アラートが重宝します。

意外にも本機のように完了通知アラートを搭載している充電器は少なく、完了通知アラートがない場合は充電完了直前に充電器を見続けて完了したらすぐに電池を取り外さないと電池電圧がどんどん下がっていきます。

充電器の商品説明であまり強調されない機能ではありますが、地味に優秀な機能でもあり、この点に関して本機は非常に優れていると思っています。

バージョンアップについて

「ISDT C4 EVO」にはファームウェアバージョンが存在し、PC(パソコン)と接続することで最新のファームウェアに更新することが可能です。

バージョンアップの詳細方法については以下の記事にて解説しているので、ファームウェアを更新したいという方はこちらの記事をご参照ください。

類似品について

ISDT C4 EVOには同形状・同スペックの類似製品が2つ存在し、ここではそれらの機器を紹介していきます。

1つ目の類似製品はLIMETAから販売されている6スロットバッテリー充電器です。

外観の一部のロゴが異なっている点以外はISDT C4 EVOとまったく同じ作りをしており、物自体もまったく同じであろうと思われます。

実際に所持している人の内容だとソフトウェアはISDT C4 EVOとまったく同じものであるとのことなので、機能面はISDT C4 EVOそのものと同じ模様です。

価格はISDT C4 EVOよりも1,000円程安くなっているので、少しでも安くISDT C4 EVOを購入したいという方はこちらを選択するのもありかと思います。

ただし、本当に同じ性能なのかは保証できませんので、購入後の動作・機能面については自己責任でお願いいたします。

2つ目の類似製品は京商から販売されているSPEED HOUSE マルチセルチャージャー EVOです。

こちらもロゴ以外の外観は同じ作りとなっていますが、内蔵しているソフトウェアがISDT C4 EVOと違うという決定的な相違点があります。

具体的な相違点はサイクル・分析モードなどでも放電電流・放電終了電圧値を設定できたり、充電カット電圧を最大1.6Vまで設定できたりとISDT C4 EVOよりも機能面が充実しており、上位互換機種とも言えます。

より高性能な充電器を求めるのであればこのSPEED HOUSE マルチセルチャージャー EVO 一択なんですが、価格がISDT C4 EVOよりも高いという欠点もあります。

もう少し出費が増えてもいいから少しでも性能が良い充電器が欲しいということでしたら京商のSPEED HOUSE マルチセルチャージャーEVOをおすすめします。

また、ISDT C4 EVOを含めて上記2機種もAmazonで不定期で価格も変動することがあるので、急ぎでなければ値下げのタイミングを狙って購入するのもありかと思います。

総評

本製品は単3・単4電池の充電器としてはミドルクラスの位置づけとなります。

電池を育成する上で必要となる機能は網羅しながらも、比較的購入しやすい価格帯であるということから、初心者から中上級者まで幅広い層におすすめできる充電器です。

現にミニ四駆界・ミニッツ界において使用率が最も高いと言われている充電器でもあり、所持している充電器が充電しかできないという方がステップアップするにも相応しい一台とも言えます。

また、給電方式も現在主流のUSBType-Cということもあり、外出時に用意するモバイルバッテリー・ケーブル類も他の機器と流用できる点も本機のお勧めポイントです。

尚、以下の記事では 本製品を含む その他おすすめ充電器の機能紹介及び各充電器の比較をしているので、充電器選びに迷っている方はこちらもご参照ください。

コメント