今回は充電器SkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)のレビューと使い方を解説していきます。

本記事ではSkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)を実際に使ってみた感想から、各種設定項目内容・使用方法など幅広く解説していきます。

SkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)の購入を検討されている方はもとより、すでに本機を所有している方も説明書がわりに読んで頂ければと思います。

また、本記事ではSkyRC NC3000 Proのメインで紹介していくので、一部 X4 Advanced EX Proと仕様が異なる可能性があることをご了承願います。

NC3000 Pro 製品情報

ここではSkyRC NC3000 Proの外観・仕様などの製品情報を紹介していきます。

製品外観

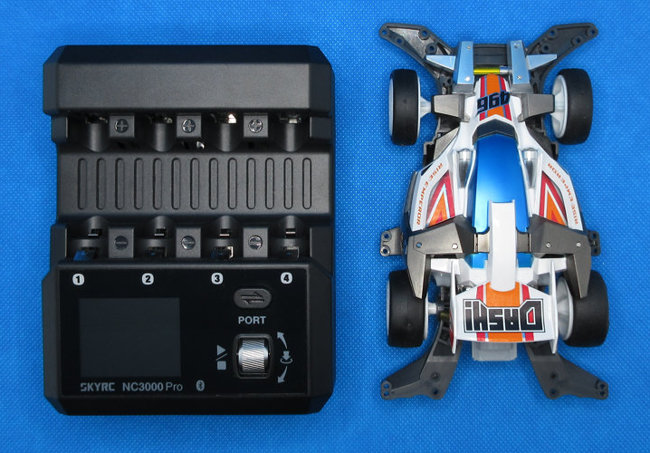

SkyRC NC3000 Proは機器本体及び簡易説明書のみの同梱となっているため、外箱はコンパクトになっています。

私は海外サイトで購入したこともあり梱包は結構適当で、私の手元に到着した時は外箱の角は潰れた状態になっていました…

ただ、製品箱の梱包は以下の画像のようにしっかりとしているので、輸送中に結構な衝撃を受けようとも機器本体へのダメージは皆無です。

そして、肝心の本体の製品外観ですが、まずは本機器メイン部分となる本体正面を紹介していきます。

各部位の機能等については後述しますが、カラー液晶をはじめスクロールホイールなど最先端っぽい作りとなっています。

電池セット用のスロットは、単3電池用・単4電池用それぞれの個別スロットが用意されており、単3・単4電池合わせて最大4本セットすることができます。

続いては本体裏面です。

本体裏面の四隅にはゴム足があり、このゴム足のおかげで本体の固定力及び通気性が向上します。

最後に本体の側面をまとめて紹介していきます。

本体側面の前側は特別何もないんですが、隙間が多く通気性の高さがうかがえます。

本体側面の後側には本体を起動させるためのUSB端子(Type-C)があります。

また、上の画像では分かりづらいのですがUSB端子の両脇に冷却ファンも搭載されています。

本体側面の横側は特に何もないんですが、上の画像でも分かるようにゴム足のおかげで本体底に5mm程の隙間があり 熱を逃しやすい構造になっています。

以上が製品外観となりますが、全体的に通気性が高い構造となっているのは本製品の評価ポイントと言えるのではないでしょうか。

製品スペック

SkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)の製品スペック(製品仕様)は以下となります。

| 項目 | 値 | 備考 |

| 対応バッテリー | 単3電池・単4電池 | |

| 入力電源 | USB Type-C(QC2.0、QC3.0、PD3.0)専用 | 45W以上推奨 |

| 充電電流 | 0.2~3.0A | 0.1A単位で変更可能 |

| 放電電流 | 0.2~2.5A | 0.1A単位で変更可能 |

| Δ(デルタ)ピーク電圧 | 1~20mV | 1mv単位で変更可能 |

| 放電終了電圧 | 0.50~1.40V | 0.01V単位で変更可能 |

| 電池容量範囲 | 100~5,000mAh | |

| 動作モード | 充電・放電・ブレークイン サイクル・MaxBoost・ターボ | |

| サイクル設定回数 | 1~30回 | ※NC3000 Proは3回まで |

| トリクル充電電流 | 10~300mA | 10mA単位で変更可能 |

| 完了通知アラーム | あり | |

| 同梱品 | 本体・簡易説明書 | |

| 本体重量 | 397g | 本体のみの重量 |

| 本体寸法 | 134 x 105 x 61mm |

次から上記スペック表の補足説明をしていきます。

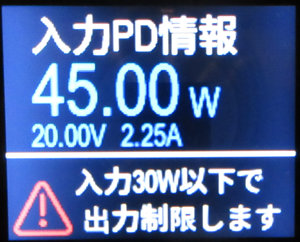

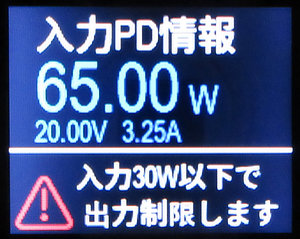

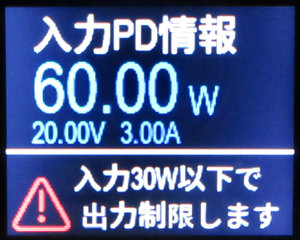

まず「入力電源」についてですが、本機は起動時に以下の画像のように 入力電源値を表示してくれます。

これによって本体に供給されている電源容量を確認することができます。

そして、本機を起動するための入力電源については、X4 Advanced EX Proの公式サイトだと30W以上が推奨ということになっています。

しかし、最低推奨値の30Wだと4スロット同時に最大電流(3.0A)で充電した際に冷却ファンがフル稼働すると動作が強制終了することがあります。

このため、本機を安定稼働させるには入力電源は45W(20V x 2.25A)以上が望ましいと思われます。

次に「同梱品」についてですが、本製品は本体と簡易説明書しか同梱されていないため別途USBアダプタ・ケーブルが必要となります。

簡易説明書に関しては見開き2ページの非常に簡素なもので、NC3000 Proに至っては全て英語となっています。

本機の使い方については後述する『NC3000 Pro 使い方・操作方法』にて詳しく解説していくので、こちらを説明書代わりにして頂ければと思います。

次に「本体重量」ですが、各所の製品紹介情報では380gと謳ってますが、実際に測定したところ397gでした。

たかが17gの誤差であり、約400gであっても十分軽い部類に入るわけで余計な情報だったかもしれませんが、念のために伝えさせてもらいました。

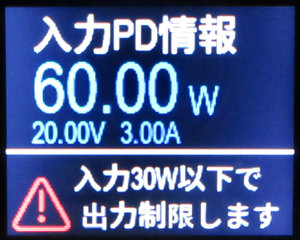

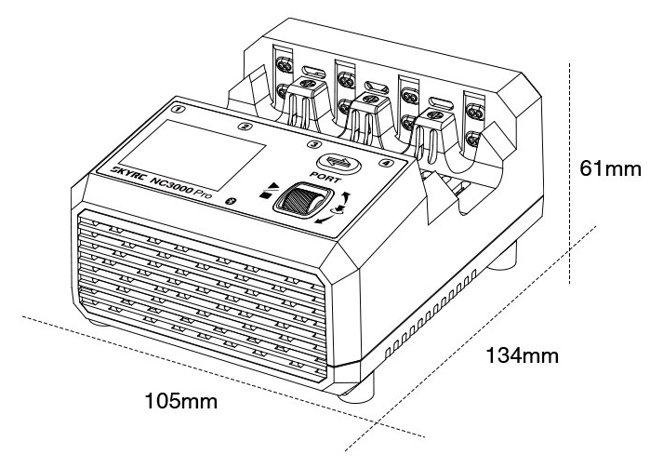

最後に「本体寸法」ですが、各部位の寸法は以下となります。

サイズ感の目安としてNC3000 Pro本体とミニ四駆マシンのサイズを比較した画像を載せておきます。

スペックが高めな機器としては、かなりコンパクトな作りとなっているのではないでしょうか。

X4 Advanced EX ProはOEM品?

まず、OEMとは元の製造メーカーが他社(発注元)名義の製品を製造することで、発注元が製造メーカーから仕入れ自社製品のブランド名・型番を付けた製品がOEM品ということになります。

そして、これは私の憶測になりますが、上記説明文の「元の製造メーカー」に該当するのが「SkyRC社」で、「発注元」に該当するのが「Hitec社」で、X4 Advanced EX ProはNC3000 Proの外観を変えた製品かと。

製品の製造過程の詳細は不明ですが、SkyRC社で大本の機器を製造し、製品ロゴや細かい設定内容の修正をHitec社でおこなったものがX4 Advanced EX Proではないでしょうか。

このことから、X4 Advanced EX ProとSkyRC NC3000 Proは見た目が若干違うものの製品スペックをはじめとする根本的な部分は同一の製品となります。

また、本記事ではSkyRC NC3000 Proを取り上げていきますが、基本的な動作はX4 Advanced EX Proと同一と思ってもらって構いません。

※2025年10月のX4 Advanced EX Proのアップデートで、X4 Advanced EX Proのみサイクル最大回数が3回から30回に変更しました。

これによってX4 Advanced EX ProとSkyRC NC3000 Proで機能の差が生じたことになります。

今後、SkyRC NC3000 Proもサイクルモード最大回数が30回に増えるかもしれませんが、現状は3回のままで もしかするとこのまま変わらないかもしれません。

これらのことから、サイクルモード回数にこだわる人はX4 Advanced EX Proを購入することをおすすめします。

NC3000 Pro 設定・機能

ここではSkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)で使用できる機能・変更できる設定について説明していきます。

動作モード

ここではNC3000 Proで稼働できる各動作モードを紹介していきます。

購入を検討している人はNC3000 Proにどういったモードがあるかを参考にしていただき、すでに購入している人は各モードで何ができるかを知るためのマニュアル代わりとしてご活用ください。

まず、NC3000 Proには以下のモードがあります。

- 充電(Charge)モード

- 放電(Discharge)モード

- ブレークイン(Break in)モード

- サイクル(CYCLE)モード

- MaxBoostモード

- ターボ(Turbo)モード

上記モードのカッコ内の表記は、使用言語を英語(English)に設定した際に表示されるモード名となります。

次から各モードの内容を解説していきます。

■充電(Charge)モード … 充電のみを実施するモードです。

■放電(Discharge)モード … 放電のみを実施するモードです。

■ブレークイン(Break in)モード … 低めの電流で充放電を実施し電池慣らしをおこなうモードです。

充電電流0.35A・放電電流0.70A で固定となり、「C>D>C(充電>放電>充電)」か「D>C>D(放電>充電>放電)」のどちらかを選択できます。

購入したて・長期間使用していなかった電池を慣らすのに適しており、使用頻度は少ないながらも地味に活躍するモードと言えます。

ただ、サイクルモードでも同じ設定が可能な上に、サイクルモードであればさらに低い電流で充電・放電が可能なので、本機を使い慣れた人ならブレークインモードは不要なのかもしれません。

■サイクル(CYCLE)モード … 充電・放電を指定した回数 繰り返しおこなうモードです。

「C>D(充電>放電)」「D>C(放電>充電)」「C>D>C(充電>放電>充電)」「D>C>D(放電>充電>放電)」のいずれかを1~30サイクル 実施できます。

※SkyRC NC3000 Proは最大3サイクルとなります。

本機では最も使用するであろうモードであり、設定項目も豊富で事細かく設定できます。

■MaxBoostモード … 完全に充電した後に指定された容量(mAh)を放電させるモードで、放電させる容量は250~350mAhの範囲で設定できます。

X4 Advanced EX Proでは最大の売りにしているモードでもあります。

バッテリーの最高パフォーマンスが求められるレース用に特別に設計されたモードということですが、サイクルモードで事足りる気もします…

また、上の画像だとフル充電→放電→再フル充電を実施するように見えますが、NC3000 Proに関して言えば 最後の再フル充電は実施されません。

このことから私自身はこのモードを使用することはないのですが、もしかすると 真の上級者はこのモードを多用するのかもしれません…

■ターボ(Turbo)モード … 本機の最大電流(3.0A)で充電をおこなうモードです。

設定項目がCurrent Mode(電流方式)のみで、デルタピークカットなどの詳細設定はできません。

充電完了はデルタピークで判別すると思われ、デルタピークカット値は5mV(デフォルト値)の模様です。

このなら充電モードで電流を3.0Aにして その他 事細かく設定した方が良いという話になるわけですが、ターボモードは即充電できるというメリットがあります。

設定項目が少ない分、1秒でも早く充電を開始して 完了させたいという場合には活躍するモードでもあります。

ただ、本当にそんな急を要する状況があるかは怪しいもので、結局のところ充電モードで事足りるような…

各種設定項目

ここでは各動作モード稼働時に設定できる項目について解説していきます。

購入を検討している人はどういった設定ができるかを参考にして頂き、すでに購入している人は各設定がどういった機能なのかを知るためのマニュアル代わりとして ご活用ください。

まず、NC3000 Proで設定できる項目は以下となります。

各項目の名称はスマホアプリ(SkyChager)に表記されている項目名を用いるため日本語と英語が混在していることをご了承ください。

上記 設定項目リストのカッコ内の表記は、NC3000 Pro本体の日本語設定時に表示される項目名となります。

次から各設定項目を個別で解説していきます。

・容量

充電の上限電池容量を設定します。

容量は「OFF」「100~5,000mAh(100mAh単位で調整可能)」のいずれかに設定できます。デフォルトは3,500mAh

この設定は主に過充電を防ぐためのものでもあり、うまくデルタピークが検知できずに充電が終了しなかった場合の保護機能として使用します。

このことから基本的にはデフォルトの3,500mAhのままで問題ないと思われます。

また、故意的に決まった容量だけ充電したという場合に この設定を活用すると便利です。

(例:500mAhだけ充電したいという時は容量を500mAhに設定)

・充電電流

充電時の電流値を設定します。

充電電流は「0.20~3.00A」の範囲から設定でき、0.1A単位で変更可能です。デフォルトは1.00A

・放電電流

放電時の電流値を設定できます。

放電電流値は「0.20~2.50A」の範囲から設定でき、0.1A単位で変更可能です。デフォルトは1.00A

・Target Voltage(目標電圧)

充電の目標電圧値を設定できます。

目標電圧値は「1.47~1.80V」の範囲から設定でき0.01V単位で変更可能です。デフォルトは1.65V

ここで設定する電圧値はあくまで目標電圧値であり、設定した電圧値まで充電されるわけではなく 本体側で電池が満充電となったと判断(デルタピーク検知)したら設定電圧値より低い状態でも充電は終了します。

このことから電池の最大電圧値以上の値で設定しておけば満充電され、タミヤのネオチャンプであれば電圧値は高くても1.58~1.62Vぐらいの範囲なので、設定値はデフォルトの1.65Vのままで問題ないかと。

・放電カットオフ電圧(放電停止電圧)

放電時に放電を終了させる電圧値を設定できます。

放電カットオフ電圧は「0.50~1.10V」の範囲で設定でき、0.01V単位で変更可能です。デフォルトは1.00V

タミヤのネオチャンプに関して言えば、0.9V未満の放電は電池を痛める可能性があるということで 基本的に0.9V以上の設定が推奨されます。

ちなみに私は普段0.95Vに設定しています。

・Discharge Reduce(放電カットオフ電流)

放電時 設定電圧値に近づいた際に流す放電電流値を設定できます。

放電電流値は「OFF」「0.2~0.9A」のいずれかに設定でき、0.1V単位で変更可能です。デフォルトはOFF

設定した場合は設定電圧値に近づくにつれて徐々に電流値が下がり 最終的には設定した放電カットオフ電流値に近い放電電流となります。

所謂 絞り方放電機能で、放電終了間際になると設定した放電カットオフ電流値に近づき 電池をギリギリまで放電してくれます。

・Timer Cut-Off(時間カット)

強制的に動作を終了させる時間を設定できます。

設定時間は「OFF」「10~1440分」のいずれかに設定でき、10分単位で変更可能です。デフォルトは180分

本機能は予期せぬ動作をして充放電が終了しなかった場合の保護的な機能となり、基本的にデフォルトの180分のままで問題ありません。

しかし、サイクルモードなど工程回数が多い際に低電流に設定した場合は 充放電が完了する前に強制的に時間カットが入ることがあるので、その場合はOFFもしくは長めの時間に設定することをおすすめします。

・Restart Voltage(再開始電圧)

充電完了後 電池の電圧が下がった際に、充電を再開する起点となる電池電圧値を設定できます。

再開始電圧値は「OFF」「1.30~1.45V」のいずれかに設定でき、0.01V単位で変更可能です。デフォルトはOFF

充電モード使用時のみの設定できる項目で、充電完了後に電池を取り外さずに放置して 自然放電にて電圧が下がった場合に再充電してくれる機能となります。

(OFFにした場合は再充電は実施されません)

充電完了後に電池を取り外していれば使う必要はないので、基本的にデフォルトのOFFのままで問題ありません。

・Delta Peak-ΔV(デルタピーク)

充電完了の目安となるΔ(デルタ)ピークカット値を設定できます。

デルタピークカット値は「1~20mV」の範囲で設定でき、1mV単位で変更可能です。デフォルトは5mV

充電終了時

何故か0の時だけ表記の単位がdVになっており、Δピークカット設定オフとはニュアンスが変わってくる可能性があるので0dVにした場合の挙動がどうなるかはっきりと解説できませんが、無難に1~20mVの間で設定しておくのが良いかと。

ちなみにデルタピークカットについてはISDT C4 EVOレビュー記事の「デルタピークカットについて」の項目で解説しています。

・Trickle Charge(トリクル電流)

充電完了後に微弱の電流を電池に流し続ける電流値を設定できます。

トリクル電流値は「OFF」「10~300mA」の範囲で設定でき、10mA単位で変更可能です。デフォルトはOFF

一般的な充電器は充電完了後に充電器に電池を取り外さずに放置すると徐々に放電され電圧低下していきますが、この機能を有効化することにより電池を放置していても微弱の電流を流し続け電圧低下を防ぐことができます。

便利な機能ではありますが、この機能を使う前に電池を即取り外した方が電池にやさしいとも言われているので、OFFのままにしておくのがベストかと。

・Current Mode(電流方式)

電池の内部抵抗値によって充電電流を自動的に制御するかどうかを設定できます。

電流の制御機能は「Fixed(固定)」「IR Auto(IR自動)」のどちらかを選択できます。デフォルトはFixed(固定)

IR Auto(IR自動)を選択した場合、電池の内部抵抗値が20mΩを超えることで充電電流が制御され始め 内部抵抗値が高いければ高いほど充電電流は低くなります。

Fixed(固定)を選択した場合は、内部抵抗値に関係なく任意の充電電流値で充電できます。

このことから、より高い電流で充電したい場合はデフォルトのFixed(固定)が推奨されます。

ちなみにX4 Advanced EX ProではデフォルトでIR自動が設定されている模様です。

・Resting after Charge(充電後休息)

充放電のサイクルを実施する際に、充電が完了してから放電に移行する時間を設定できます。

充電後の休息時間は0~240分の範囲で設定できます。デフォルトは10分

・Resting after Discharge(放電後休息)

充放電のサイクルを実施する際に、放電が完了してから充電に移行する時間を設定できます。

放電後の休息時間は0~240分の範囲で設定できます。デフォルトは10分

・サイクル回数(サイクル数)

サイクルモード時に充放電の工程回数を1~30回の範囲で設定できます。デフォルトは「1」

発売当初は最大で3セットと少なすぎましたが、2025年10月のアップデートによりX4 Advanced EX Proのみ30セットまで設定可能となりました。

今後はNC3000 Proのアップデートに期待したいところです。

・サイクルモード(サイクル順)

ブレークインモード・サイクルモード時の1工程の動作を設定できます。

1工程の種類は「C>D」「C>D>C」「D>C」「D>C>D」のいずれかを選択できます。デフォルトは「C>D」

※CはCharge(充電)・DはDischarge(放電)を示します。

・Discharge Capacity(放電容量)

満充電後に放電する容量を設定できます。

放電容量は100~350mAhの範囲から設定でき、10mAh単位で変更可能です。デフォルトは300mAh

MaxBoostモード使用時のみ設定できる項目となります。

全体設定(機器の基本設定)

ここではNC3000 Proの全体設定(機器の基本設定)を紹介していきます。

購入を検討している人はNC3000 Proにどういった機器設定があるかを参考にしていただき、すでに購入している人は機器設定で何ができるかを知るためのマニュアル代わりとしてご活用ください。

まず、NC3000 Proには以下の全体設定があります。

- 言語

- Key Press Beep(ビープ音)

- Notify Beep(通知音)

- End Notify Beep(終了通知)

- パスワード変更

- LVD明るさ(LCD明るさ)

- ファームウェアver

- Factory Reset(工場設定)

各設定の名称はスマホアプリ(SkyChager)に表記されている設定名を用いるため日本語と英語が混在していることをご了承ください。

また、上記全体設定のカッコ内の表記は、NC3000 Pro本体を日本語設定した場合の本体側に表示される名称となります。

次から全体設定の内容を個別に解説していきます。

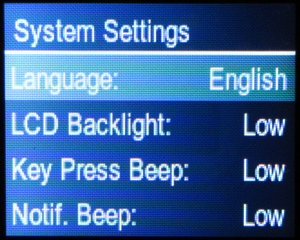

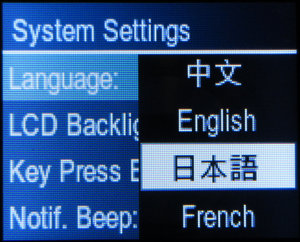

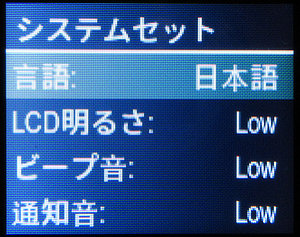

■言語 … 機器に表示する言語を「中国語・英語・日本語・フランス語・スペイン語・ドイツ語」のいずれかに選択できます。デフォルトは英語

言語設定に関しては機器本体のみで設定可能です。

(アプリ側では機器ごとでの設定ではなく アプリ全体設定で言語を変更できる仕様となっています)

■Key Press Beep(ビープ音) … 機器本体のタッチ音量を変更することができます。

タッチ音量は「OFF」「LOW」「ミドル」「ハイ」から選択できます。デフォルトはLOW

■Notify Beep(通知音) … 充放電完了・アラート時などの通知音量を変更することができます。

通知音量は「OFF」「LOW」「ミドル」「ハイ」から選択できます。デフォルトはLOW

■End Notify Beep(終了通知) … 充放電完了時の通知音の回数を変更することができます。

通知音の回数は「Once(1回)」「Repeat(繰り返し)」のどちらかを選択できます。デフォルトはOnce

■パスワード変更 … アプリを介して本体を端末(スマホ・タブレット)を接続する際の認証に必要となる情報です。

アプリ起動をスムーズにするためには必須な設定で、設定方法については『アプリ初期設定』にて説明しています。

ちなみに ここで設定するパスワードは設定後に特別覚えておく必要はなく、旧パスワードを知らなくても簡単に新パスワードを設定することができます。

■LVD明るさ(LCD明るさ) … 機器本体の液晶画面の明るさを変更することができます。

明るさは「LOW」「ミドル」「ハイ」の3段階で設定できます。デフォルトはLOW

■ファームウェアver… 機器のファームウェアバージョンを確認することができます。

アプリ側ではファームウェア更新も実施することが可能ですが、現時点では新ファームウェアはない模様です。

■Factory Reset(工場設定) … 機器本体の初期化設定となり、実行すると各種設定がデフォルト値に戻り工場出荷状態となります。

NC3000 Pro 使い方・操作方法

ここではNC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)の使い方・操作方法を解説していきます。

まず、NC3000 Proの利用に関しては Bluetooth接続によるアプリ側(スマホ・タブレットにインストール)での操作をおすすめします。

アプリ操作については、本体とは別にスマホ・タブレット端末が必要となるものの昨今では誰しもが持っている物でもあり、使用するためのハードルは低くく 特別何かを購入する必要はありません。

そして、操作用アプリも無料で取得できるので Bluetooth接続できる端末(スマホ・タブレット)さえ用意すれば誰でも簡単に利用することができます。

本体側で できることはアプリ側でも全てでき、圧倒的にアプリ側で操作した方が効率が良いことから本記事ではアプリ側での操作をメインに説明していきます。

(後半では本体側の操作方法も説明していきます)

アプリ初期設定

ここではNC3000 Proを利用する上で最初にやっておくべきことを説明していきます。

前述したようにNC3000 ProではBluetooth接続によるアプリ側での操作がおすすめであり、このアプリを使うための初期設定手順は以下となります。

Bluetooth接続に対応する端末(スマホ・タブレット)に以下の操作アプリをダウンロード・インストールします。

※ダウンロードするアプリはNC3000 ProとX4 Advanced EX Proで異なるので間違えないようご注意ください。

NC3000 Proを利用する場合は以下のSkyChagerアプリをダウンロードします。

X4 Advanced EX Proを利用する場合は以下のHitec LinkPower X JPN Verアプリをダウンロードします。

※これ以降はNC3000 Pro用のSkyChagerアプリの初期設定方法を説明していきます。

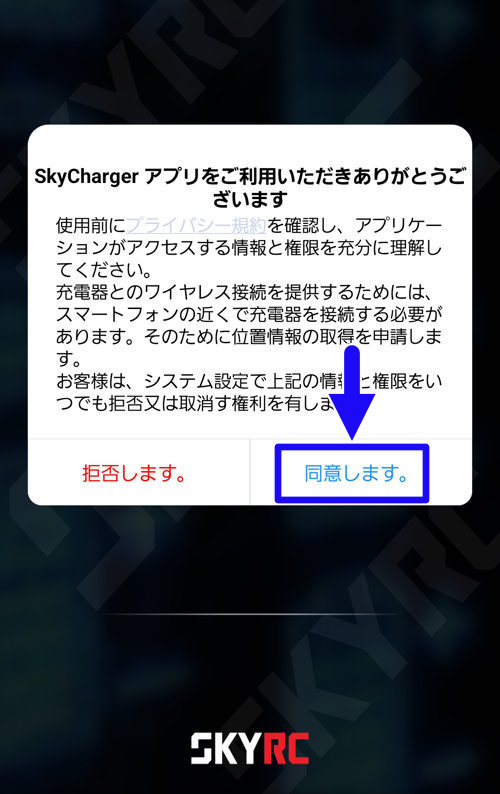

操作アプリを起動し「同意します。」をタップします。

その後、デバイスの検出等の許可を求められた場合は「許可」をタップします。

この後、NC3000 Pro本体も起動させます。

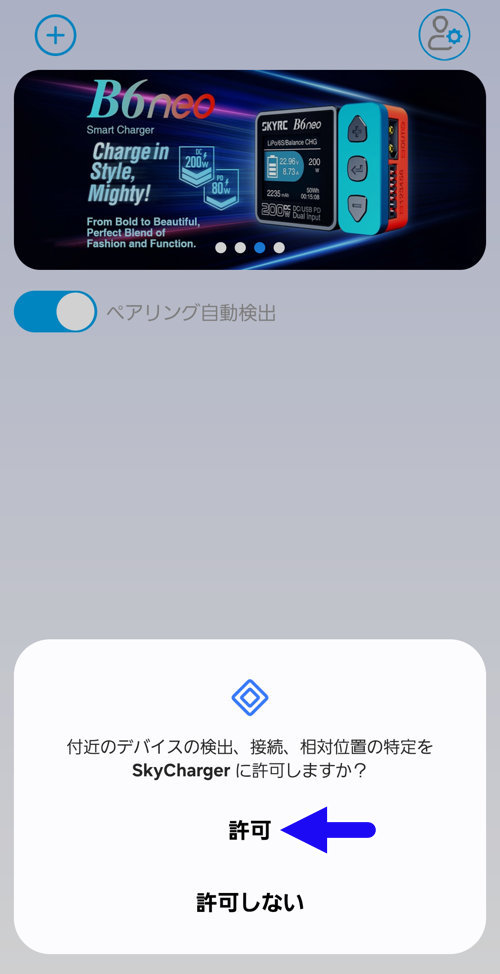

本体起動後、アプリ画面左上の、機器を検索します。

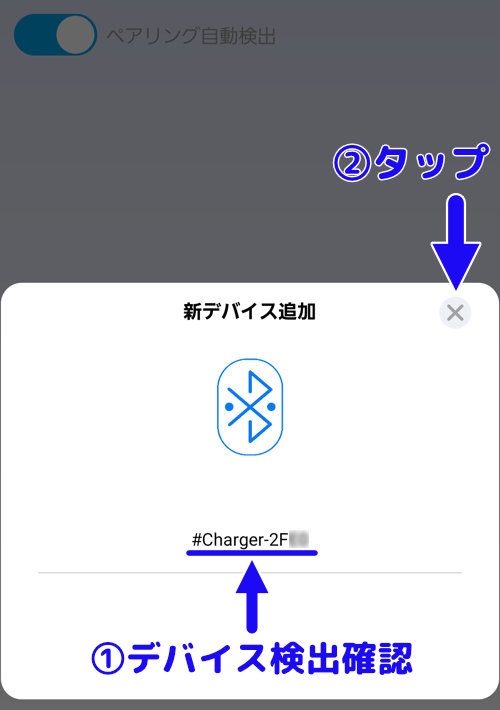

「#Charger-〇〇〇〇」(〇〇〇〇は機器のBluetooth ID)が表示されるのを確認したら、右上の×をタップします。

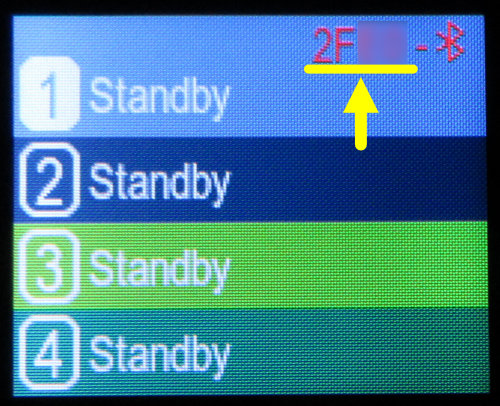

尚、機器のBluetooth IDは以下の画像のように本体側にも表記されています。

周辺に複数の機器がある場合は このBluetooth IDで接続した機器を判別してください。

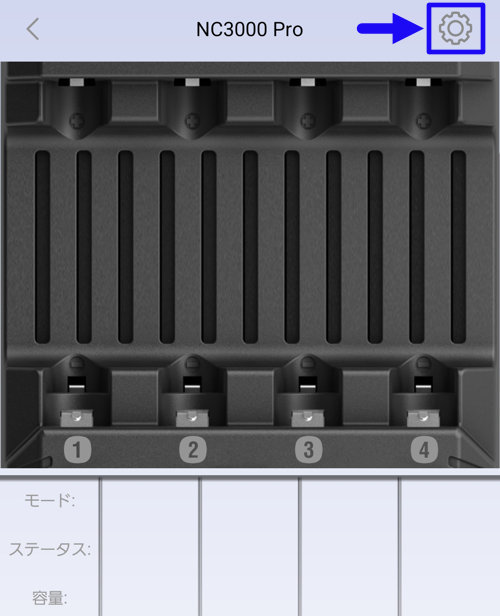

機器検出が無事完了すると以下の画像のようにアプリ画面に機器情報が表示されます。

うまく機器検出ができない場合はアプリもしくは機器を再起動して、再度試してみてください。

アプリ側で検出中機器の枠をタップします。

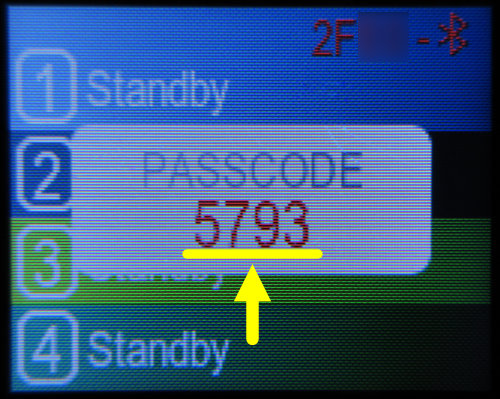

アプリ側をタップすると、機器本体に数字4桁のPASSCODE(パスコード)が表示されます。

アプリ側で上記の(機器本体に表示されている)パスコードを入力します。

本体側に表示されているパスコードを入力することで、アプリと本体の接続が完了します。

パスコード入力が完了し、アプリ・機器間での接続ができるようになったら、再び機器の枠をタップします。

機器画面にログインしたら、右上の設定アイコンをタップし、設定画面を開きます。

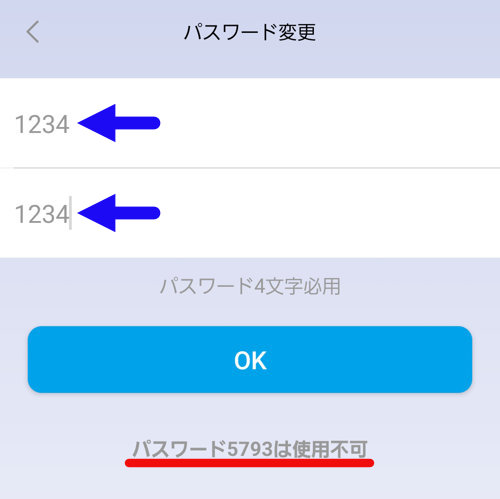

設定画面の「パスワード変更」をタップします。

任意の数字4桁のパスワードを2回入力します。

ここで入力するパスワードは何でも構いませんが、パスコードで使用されている4桁の数字だけは設定できませんのでご注意ください。

パスワード設定しないと毎回パスコード入力が必要になる

パスワード設定は必須ではありませんが、パスワードを設定しないとアプリを起動する度に毎回パスコード入力が求められます。

このため、今後のアプリ起動をスムーズにするためにもパスワード設定は必須と言えます。

パスワード設定が完了すると以下の画像のように「新パスワード承認」と表示されます。

これでアプリ側の初期設定は完了となり、これ以降すぐにアプリから本体を操作することが可能です。

電池のセット・取り外し

ここではNC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)本体へ電池をセット・取り外す方法を説明していきます。

電池セット・取り外し方法については説明するまでもないと思うんですが、NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)の電池セット・取り外しは少々クセがあるので敢えて説明していきます。

電池 セット方法

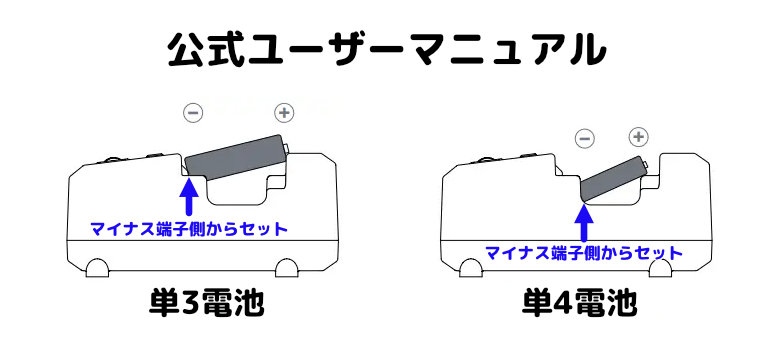

まず、公式ユーザーマニュアルでは単3・単4電池いずれもマイナス端子側からセットするよう記載されています。

実際に上記のユーザーマニュアル通りマイナス端子側からセットすればOKです。

ただし、単3電池に関しては少々やりづらくスムーズにセットするためにも少しコツが要ります。

単3電池をスムーズにセットするコツは、先に電池のマイナス端子を充電器にセットして、以下の画像のようにマイナス側に電池を押し込みながらセットします。

電池セットの注意点として、プラス端子には直接触れずにプラス端子の周りを指先で押し込んでください。

それと電池を持たない方の手で充電器をしっかりとおさえるのをお忘れなく。

こうすることで幾分か単3電池をセットしやすくなります。

電池 取り外し方法

NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)本体から電池を取り外す場合は、セット時とは逆の手順でプラス端子側から取り外します。

単4電池に関してはスムーズに取り外せるので、特に言うことはありません。

問題は単3電池の方で、取り外すのにかなり苦戦する上に 無理やり取り外そうとすると電池のプラス端子を傷づけてしまう可能性もあります。

単3電池をスムーズ且つ できだけ傷つけずに取り外すコツは以下の画像のように指先でマイナス側に強く押し込みながらプラス側から取り外します。

※反対の手で充電器をしっかりとおさえてください。

正しくは指先というよりも爪でプラス端子の周辺を押し、そのまま指を固定したまま手のひら全体を上方向に上げて電池を取り外します。

指に結構な力を入れることから、手を上げた勢いで電池が少し飛んでしまうこともあるので、充電器周辺にはなるべく物を置かないようにしてください。

ちなみに取り外す場合はマイナス端子側から引き抜いた方が楽にできるわけですが、そうすると機器本体のマイナス側の金具と電池のマイナス端子が擦れてしまい 傷がつきやすくなるので、その方法はあまりおすすめしません。

アプリ操作方法

ここではSkyChagerアプリでのNC3000 Proにセットした電池を充放電する操作方法を説明していきます。

※Hitec LinkPower X JPN VerアプリでのX4 Advanced EX Proの操作方法も基本的に同じになります。

そして、専用アプリを使って電池を充放電するための操作方法は以下となります。

操作アプリ(SkyChagerアプリ)を起動し、該当機器(NC3000 Pro)を選択します。

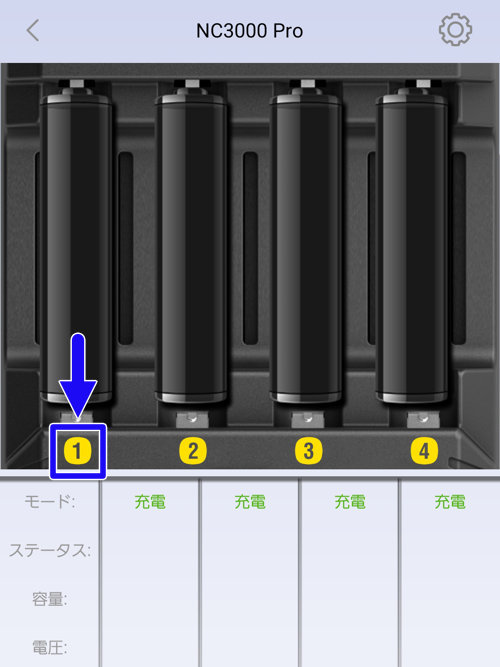

NC3000 Proの操作画面が展開したら、充放電をおこないたいスロットランプをタップします。

※今回はスロット1にてサイクルモードを実施するという前提で説明をしてきます。

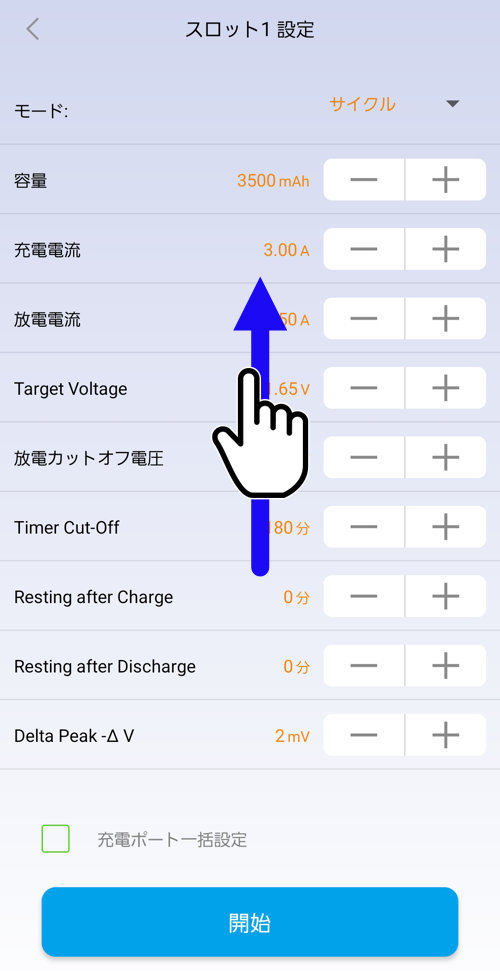

スロット設定画面が展開したら、[モード]列の右側をタップします。

実行させたいモードをタップします。

選択したモードの設定項目にて変更させたい箇所があれば、それらの数値を変更します。

※設定できる項目の詳細内容については前述した『各種設定項目』にて説明しているので、詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

スロットモードは設定漏れに注意!

これは使用する端末(スマホ・タブレット)の画面サイズによっても異なりますが、スロットモードは設定項目が多いため一画面に全ての設定が表示されないことがあります。

このことから、設定項目が足りない…と思った際は以下の画像のように画面をスライドさせてください。

スライドさせることで画面に隠れていた設定項目が表示されます。

各設定項目の値を変更したら、画面下部の「開始」ボタンをタップして選択したモードを開始します。

尚、開始ボタンの左上にある「充電ポート一括設定」にチェックを入れることで、全スロット 同じモード・設定で動作開始することも可能です。

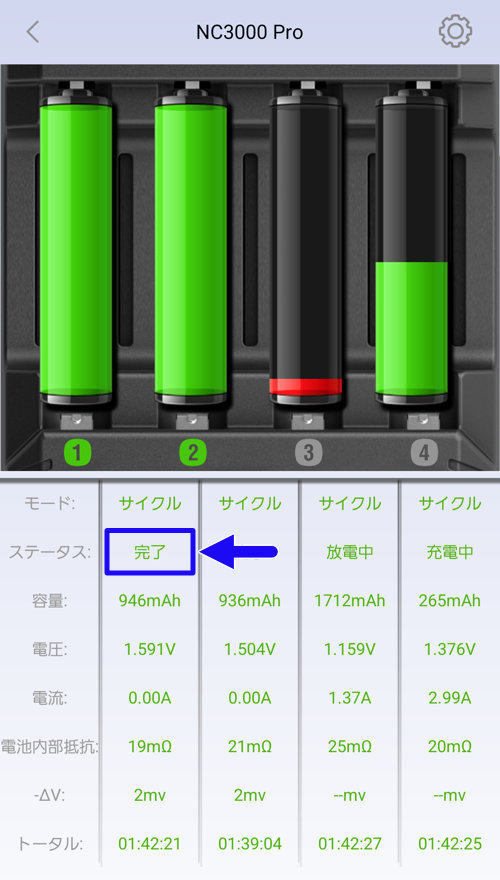

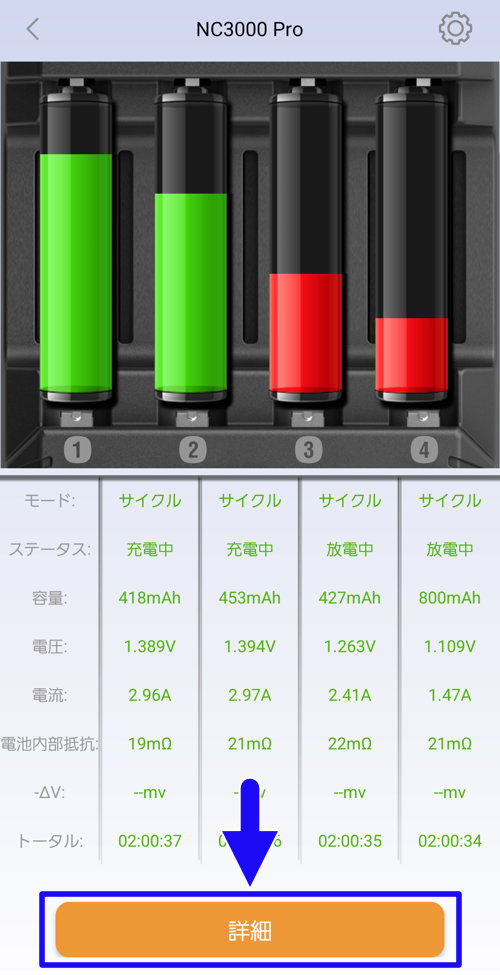

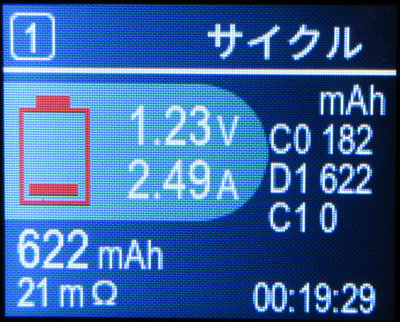

動作が開始すると稼働中スロットに各ステータスが表示され、スロットランプは黄色から各動作に応じた色に変わります。

※スロットランプは[充電中の場合は緑点滅] [放電中の場合は赤点滅]します。

尚、動作開始後は操作アプリを閉じても稼働中の動作には影響ありません。

動作が開始すると完了ステータスが表示され、スロットランプは直前の動作に応じた色に変わります。

※スロットランプは[充電完了の場合は緑点灯] [放電完了の場合は赤点灯]に変わります。

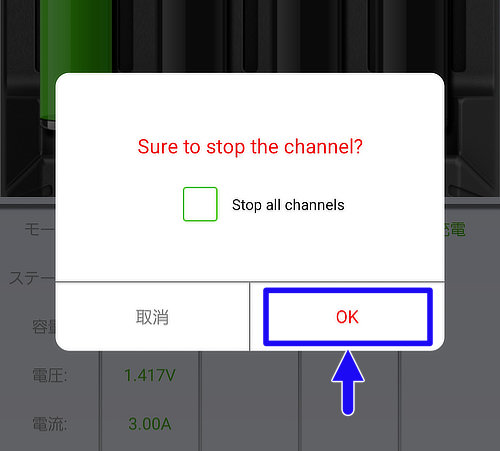

稼働中のモードを途中で停止させたい場合は、該当スロットのスロットランプをタップします。

[Sure to stop the chnnel?]と記載されたタブが開くので、「OK」をタップすることで動作が停止します。

また「Stop all channels」のチェックボックスにチェックを入れることで、全スロット一斉に動作を停止することが可能です。

以上が操作アプリの操作方法となります。

実のところ、アプリ操作は直感的に出来 すんなりと使えるので、

実のところ、上記操作方法を見なくてもアプリ操作はすんなりと出来たりするので、まずは自分で使ってみて分からなければ上記操作方法を確認するで良いかと。

とにかくアプリ操作は非常に簡単且つスムーズにできるので、NC3000 Proを操作するならアプリ一択です。

ステータスの確認

NC3000 Proは操作アプリにて電池ステータスを確認することができます。

確認できるステータス内容は以下となります。

■モード … 現在稼働中の動作モードを示します。

■容量 … 電池へ充電・放電した電流値を示します。

サイクルなど複数の動作を繰り返す場合は、各々の電流値が表示されます。

(バグなのか稀に累計の電流値が表示されることがあります)

■電圧 … 現在の電池の電圧値を示します。

■電流 … 電池に流している電流値を示します。

■電池内部抵抗 … 電池の内部抵抗値を示します。

■-ΔV … 充電が完了した後にデルタピークカットした値を示します。

充電中・放電中・放電完了後は表示されません。

■トータル … 稼働開始からのトータルの経過時間を示します。

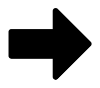

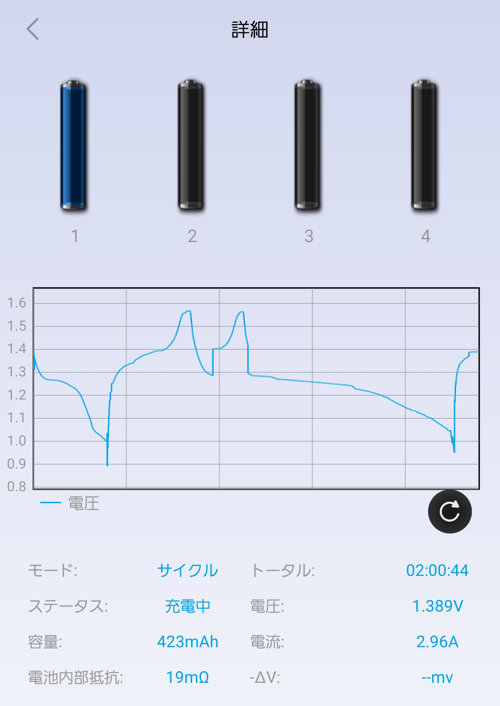

以上が操作アプリで確認できる各ステータスとなりますが、稼働中に画面下部の「詳細」をタップするとスロット毎のステータス詳細を確認することができます。

更にステータス詳細画面で、各スロットの電池アイコンをタップすることで任意のスロットのステータス詳細を確認できます。

上記のスロット毎のステータス詳細については電圧グラフが追加されただけで、それ以外のステータス詳細はステータス一覧でも確認できるので 見るメリットはほぼないと言えます。

唯一確認できる電圧グラフも上記グラフのようにいびつな形になることも多々あり、お世辞でも参考にできると言えません…

本体側の操作方法

ここではNC3000 Pro本体側の操作方法を説明していきます。

本体側の操作に関しては以下の内容を説明していきます。

次から上記リストの内容を個別に解説していきます。

本体の基本操作

NC3000 Pro本体は以下の二つの箇所を操作していきます。

それぞれの役割は以下となります。

[スロットボタン]→スロット(1~4)の切り替え

[スクロールホイールの回転]→各項目・設定のスクロール

[スクロールホイールの押し込み]→決定

以上の操作から、充放電を実施する場合はスロットボタンで動作させたいスロットを選択し、スクロールホイールの回転と押し込みを駆使して各モード・各種設定項目を選択し 動作させます。

覚えておくべきはスクロールホイールの押し込みが決定の役割を担っているということで、これさえ覚えておけば 本体操作で戸惑うことはありません。

操作アプリ起動中は各モードの起動・全体設定(機器の基本設定)の変更ができません。

このことから、本体側で「各モードを起動したい」「機器の全体設定を変更したい」という場合は操作アプリを閉じてから本体操作をしてください。

最初にやるべき設定

本体を起動して最初にやるべき設定は言語設定です。

NC3000 Pro本体のデフォルト言語は英語となっているので、最初に全体設定で言語を日本語に変えることを推奨します。

(英語が苦手でなければ、そのままの設定でも構いません)

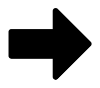

言語の変更は全体設定にて行えるわけですが、スクロールホイールを5秒以上押し込むことで全体設定画面(システムセット)を開くことができます。

ここで注意したいのは、操作アプリの起動 もしくは本体側で各モードの設定選択画面を開いてるときは全体設定画面を開くことができないことです。

このため、操作アプリは起動させずに 本体側は全体スロット画面もしくは各スロット画面の状態にしてから、スクロールホイール5秒以上押し込みを実施するようにしてください。

あとはスクロールホイールの回転と押し込みを駆使して言語を日本語に変更し、全体設定画面下部の「戻る」で決定して(ホイールの押し込み)待機画面に戻ります。

変更した全体設定内容は逐次保存されるので、本体電源を切って次に起動させた際は日本語表示が保持されています。

本体独自の操作

基本的に本体側でできることは操作アプリ側でも全てできるわけですが、唯一本体側でしかできないことがあります。

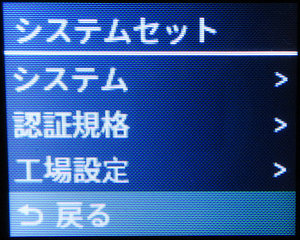

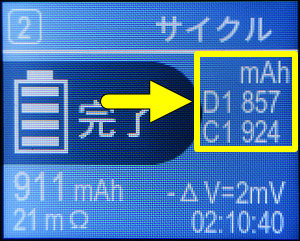

それは、電池容量(充電・放電容量(mAh))が確認できることです。

操作アプリ側でも電池容量の確認はできますが、アプリの方は一番最後に計測した容量のみ表示されます。

一方、本体側では現在稼働しているモード・直前で完了したモードでの これまで計測した全容量を確認できます。

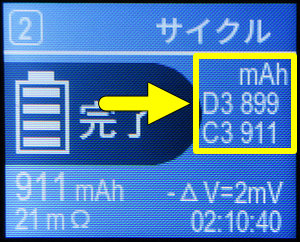

具体例として、サイクルモードにて3サイクル実施した場合は以下の画像のように放電(D) 充電(C) 全データ確認できます。

全容量の確認は、スロットボタンで確認したいスロット選択し、スクロールホイールを回転させることでサイクル1→2→3→1と表示が切り替わります。

電池容量の確認で注意して欲しいのは、スクロールホイールを押し込まないことです。

ホイールを押し込んでしまうと待機モードに戻り 表示されていた電池容量は全て消えてしまうので、くれぐれもホイールを押し込んでしまわないようご注意ください。

そして、電池容量(特に放電容量)は電池のマッチング・電池選別において指標となる要素であると思っており、この仕様は本機の評価ポイントと言えます。

ちなみに本体での電池容量確認は、操作アプリ起動中でも可能なので、基本はアプリで操作して電池容量の確認だけ本体で行う やり方が良いかと。

その他 操作

最後に本体側でできる便利な操作を2つ紹介していきます。

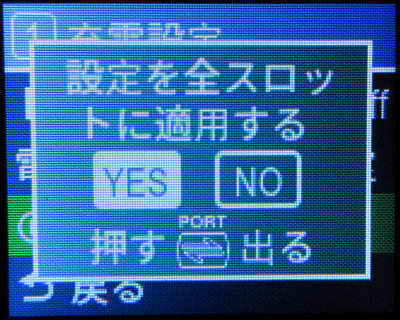

1つ目はモード動作の全スロット一括適用についてで、選択したスロット以外のスロットに電池がセットされている場合、以下の画像のように全スロットに適用するかどうかの確認画面が表示されます。

YESかNOかの選択はスクロールホイールの回転でおこない、スクロールホイールを押し込んで選択(決定)します。

全スロット適用についてモード開始前に自動的に表示されるため特に意識する必要はありません。

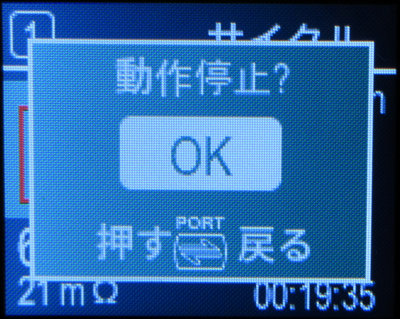

2つ目は動作の途中停止についてで、各モード起動中に動作を停止したい場合はスロットボタンで動作停止をしたいスロットを選択しスロット個別ステータス画面(以下の画像)を表示させます。

上記スロット個別ステータス画面にてスクロールホイールを押し込むと以下の動作停止 確認の画面が表示されます

このまま動作停止をする場合はスクロールホイールを押し込み、動作停止をキャンセルして動作を継続させる場合はスロットボタンを押す もしくはそのまま放置でも構いません。

ちなみにアプリ側では全スロット同時に動作停止できますが、本体側では1スロットずつ動作停止する必要があります。

NC3000 Pro 製品評価

ここでは、NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)を実際に使った感想を交えて、製品評価をしていきます。

使用感

NC3000 Proを使ってみて感じたのは、操作のしやすさであり、私が使ってきた歴代の充電器の中でもトップクラスで直感的に操作できる機器と言えます。

機能面も高価格帯充電器ということで充実しており、設定項目の多さ及び各設定値が細かくできる点には満足しています。

ただ、その一方で一部機能面で残念な部分もあり、これについては後述する『悪い点』にて説明していきます。

また、個人的には見た目・デザインが非常に気に入っていて、今どきの最先端の充電器と言える秀逸な外観は使っていてテンションが上がります。

良い点

NC3000 Proの良い点は以下となります。

- 放電電流が2.5A

- 操作が簡単

- 優れた本体設計

- 通知音がある

次から上記の良い点を個別に紹介していきます。

放電電流が2.5A

本機 最大の魅力とも言える性能であり、電池を本体に直接セットできるタイプの充電器の中では過去最高の値となります。

電池育成(電池性能アップ)において放電電流値は重要な要素であり、ミニ四駆マシンの速度に与える影響も多いと言えます。

放電電流値の重要性については本記事では割愛しますが、放電電流2.5Aというのは現時点では唯一無二の性能と言えます。

ただし、これは単3電池の話であって 単4電池では放電電流2.5Aというのはややオーバースペックでもあるので、ミニッツなどの単4電池をメインに使う人にとっては長所にはならないかと…

操作が簡単

本機はアプリ側・本体側 いずれも直感的に操作でき、説明書いらずな簡単操作が可能です。

他の充電器を使用してきた方であれば 直ぐに使いこなすことができるでしょうし、初めて充電器を使われる方でも 特に苦戦せずに使えるかと。

このことから初めて充電器を使う人でも簡単に取り扱うことができ、初心者にもおすすめな機器となります。

優れた本体設計

本機は高スペックながらも本体自体はコンパクトであり、持ち運びやすサイズとなっています。

さらにコンパクトでありながらも、電池間の間隔が十分に確保できており、本体全体の通気性も良いため電池に優しい本体構造となっています。

これらのことから、総合的に優れた本体設計と言えます。

これで、単3電池のセットと取り外しがもう少しスムーズにできたらパーフェクトだったんですが…

通知音がある

これは個人的な一押しポイントとなりますが、本機には各モード終了時(充電完了・放電完了)の通知音があります。

通知音があることで充電器の使いやすさが向上することから、個人的に通知音は充電器にとっての必須機能だと思っています。

また、通知音は設定で消すこともできるので、音を出しにくい環境化でも充電器を稼働させることが可能です。

悪い点

NC3000 Proの悪い点は以下となります。

- 価格が高め

- 放電動作が不安定

サイクルモードがいまいちモードの複数設定保存ができない

次から上記の悪い点を個別に紹介していきます。

価格が高め

X4 Advanced EX Proの本体価格は22,000円(税込)となり、充電器の中では高価格帯となります。

最近ではAmazonにて15,800円程度で購入できますが、それでも価格の高さは否めません。

さらに、本機には別途USBアダプタ・ケーブルが必要となるため、これらを所持していない人は追加で購入する必要があります。

NC3000 Proの方が安くできるものの 後述するサイクルモードの機能違いが生じたことにより、現状NC3000 Proの価値が下がっているため、X4 Advanced EX Proを買った方が無難と言えます。

放電動作が不安定

これはサイクルモード使用時の話となりますが、放電時の放電カットオフ電流設定(絞り放電)がうまく機能しないことが多々あります。

放電カットオフ電流(絞り放電)を設定した場合、普通であれば目標電圧値に近づくにつれ放電電流が低下し最終的には設定した放電カットオフ電流値で放電されるようになる というのが私の認識です。

しかし、本機の場合は放電電流を2.5A・放電カットオフ電流を0.2Aで設定した場合、目標電圧値に近づくにつれ放電電流は低下するものの1.0A~0.5Aくらいまでしか下がらず 設定した放電電流値に到達することがありません。

では、本機の絞り放電機能の概念が私の認識と違うという考えもあったのですが、放電モード単体で実施すれば上記条件でやっても しっかりと放電カットオフ電流値に到達するので、本機の絞り放電は私の認識と一致していると言えます。

また、電流の制御機能も「Fixed(固定)」としているので電池の内部抵抗値の影響は一切ないはずなので、単純にサイクルモードのバグ?なのかもしれません。

それと、もう1つ放電終了直前の電池電圧値がおかしくなるのも気になりました。

これはサイクルモード・放電モード単体 いずれも発生するのですが、仮に終了電圧値を0.95Vに設定した場合は 0.943V→0.937V→0.941Vという具合に設定よりも低い値に到達した上に電圧値が上がったりします。

これは単純に表記上のバグで内部的にはしっかりと放電できていると思うのですが、本当に放電がうまくいっているのか不安になってしまいます。

特に私は電池の放電容量で電池の性能を判別すること(電池のペアリングを含む)があるため、絞り放電が不安定な部分は本機のマイナスポイントとなっています。

「絞り放電機能の不安定さが気になるなら安定している放電モード単体を使えば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、何十回も必要となる動作でいちいち手動で充電→放電と手間をかけていられません。

これについては今後のファームウェア更新で修正されることに期待するしかないのかと。

サイクルモードがいまいち

発売当初はサイクルモードのサイクル回数が最大3回・放電カットオフ電流設定(絞り放電)がなかったりと 微妙な仕様でした。

しかし、2025年10月のアップデートによりサイクル回数が最大30回・放電カットオフ電流設定(絞り放電)が設定可能となり、いまいちだったサイクルモードが一気に使いやすくなりました。

ただ、注意して欲しいのはサイクル最大回数30回の修正が入ったのはX4 Advanced EX Proのみで、NC3000 Proは依然最大3回のままです。

※放電カットオフ電流設定(絞り放電)については両機器で設定可能です。

サイクルモードが3回でも十分というのであればNC3000 Proでも構いませんが、それ以外の人はX4 Advanced EX Proを選ぶことをおすすめします。

モードの複数設定保存ができない

発売当初の本機は直前に使ったモード及びモードの各種詳細設定のみが保存される仕様となっていました。

しかし、2025年10月のアップデートによりモード&各種詳細設定が最大20個まで保存できるようになりました。

プログラム名も入力できるので、使用シーンに合わせて即座に充放電を実施することが可能です。

発売当初のモード複数設定保存ができないのは地味にストレスだったので、これは嬉しい仕様変更と言えます。

総評

本機は、これまで充電器を使ったことがない人でも簡単に扱えることから 初心者には最適な一台と言えます。

更に簡単に扱えながらもスペック・性能も充実しており、長期に渡って活躍する充電器と言えます。

ただ、初心者にはおすすめなものの、価格がやや高めという初心者にとっては少々高いハードルがあるという問題もあります。

唯一のネットとなるのが価格面であり、どうしても価格を抑えたいということであれば比較的安く購入できるSkyRC NC3000 Proがおすすめです。

ただし、2025年10月のアップデートで機能に差が出てしまったため、一概にSkyRC NC3000 Proがおすすめとはいかなくなりました。

そうした機能の違いを含めてどっちを購入すべきかは 次の項目で説明していきます。

どっちを買うべきか

ここでの内容は、今回メインで紹介した「SkyRC NC3000 Pro(以下 NC3000 Pro)」と そのOEM品であろう「X4 Advanced EX Pro」のどちらを購入するのが良いかという話題となります。

どちらを購入するのが良いかについては「価格」「性能」「将来性」で比較していきます。

「価格」については、現状 NC3000 Proの方が安く買えます。

X4 Advanced EX Proの本体価格は22,000円(税込)で最近ではAmazonにて15,800円程度で購入できますが、NC3000 Proはそれよりも更に安く購入できます。

ただ、NC3000 Proは現状 日本での購入が難しく海外サイトを利用する必要があり、個人的にはAliExpressがおすすめです。

AliExpressでは以下の画像のように複数の販売店からNC3000 Proが多数出品されています。

どれを購入するかは送料や販売店の信頼性を元に判断して頂きたいのですが、他と比べて べらぼうに価格が安い場合は注意が必要です。

最悪、掲載画像とは違う商品が送られてきた…なんてこともありうるので、ご自身で販売店情報を確認した上で慎重に購入して頂ければと思います。

「性能」については、発売当初はまったく同じ機能であったものの、2025年10月の本体アップデートによりX4 Advanced EX Proの優位性が増しました。

このことから性能を求めるのであればAdvanced EX Pro一択となります。

「将来性」については、発売当初はX4 Advanced EX Proに分があると思っていたわけで、2025年10月の本体アップデートにより思っていたことが現実となりました。

上記本体アップデートによりX4 Advanced EX Proの充電器として完成度が高まったわけですが、そんな状況でも 今後X4 Advanced EX Proは細かな良改善をする可能性があり 依然X4 Advanced EX Proの方が将来性があると言えます。

その一方、遅れをとってしまったNC3000 Proに関しては早急な機能改善(特にサイクル回数)が求められる状況にあると言えます。

NC3000 ProがX4 Advanced EX Proに追いつくかどうかはSkyRC次第となるわけですが、今のSkyRCの方針を考慮するとサイクル回数が増えることは無い可能性が非常に高いです。

というのもSkyRCは「過度なサイクルは電池の寿命が縮まる」という認識であり、本機以降に販売された最新機種もサイクル回数の上限は3回となっていました。

こうしたことから、今後SkyRCが発売する純正の充電器はサイクル回数の上限が3回程度(多くても5回ぐらい?)となってしまうのではないでしょうか。

海外ユーザーからサイクル回数を増やして欲しいという要望が殺到すればSkyRCが動くかもしれませんが、当面の間は このサイクルモードの仕様に修正が入ることはないのかと…

機能改善があるかどうかは海外ユーザーの要望次第と言ったところでしょうか。

以上がどちらかを購入すべきかの両製品の比較となります。

現状、価格面の高さを踏まえても 購入のしやすさとサイクルモード機能が優れている部分を考慮するとX4 Advanced EX Proに軍配が上がります。

少しでも安く購入したい&将来アップデートがあることに一か八かを賭けるということであればNC3000 Proを購入するのも大いにありかと。

NC3000 Pro おすすめ周辺機器

ここではSkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)を使用する上で一緒に持っておきたい周辺機器を紹介していきます。

おすすめUSBアダプタ

SkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)の起動にはUSBアダプタが必須となるわけで、ここではNC3000 Proに適したUSBアダプタを紹介していきます。

私がおすすめするNC3000 Pro用のUSBアダプタは以下となります。

次から上記USBアダプタを個別に紹介していきます。

UGREEN NexodeX

UGREEN製のUSBアダプタで、Type-Cポートを2つ・Type-Aポートを1つ の計3ポートを有します。

サイズは小型でありながら最大出力65Wで、NC3000 Proも65Wで起動させることができます。

また、3ポート同時使用でも、NC3000 Proの推奨電源とされる45Wを維持できる点もおすすめポイントです。

最上段のType-Cポートは常時 最低でも45W出力できることから、最下段のType-Aポートに 後述する冷却USBファンを接続することも可能です。

尚、本製品についてはUSBケーブルが付属していないため、別途USBケーブルを用意する必要があるのでご注意ください。

ちなみに、Nexode Xとは別に以下のNexode Proという製品も存在します。

こちらはデザインが違うもののNexode Xとは同サイズ・同スペックとなっているので、購入する際はお好みのデザイン もしくは その時の価格が安い方を選んでいただければと思います。

また、同スペック品として もう1つおすすめのUSBアダプタを紹介しておきます。

スペックは前述した「UGREEN NexodeX」とほぼ同じで、形状が異なるタイプの製品となります。

最大の違いは その形状であり、薄型の方が良いと思う方にはこちらの方が適しているかもしれません。

USBアダプタの形状は特にこだわらないということであれば、上記製品の中で一番安いものを選択するのがベストかと。

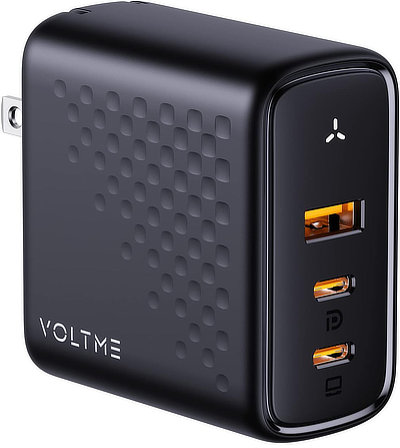

VOLTME Revo 100

VOLTME製のUSBアダプタで、Type-Aポートを1つ・Type-Cポートを2つ の計3ポートを有します。

最大出力は100Wと、NC3000 Proも100Wで起動させることができます。

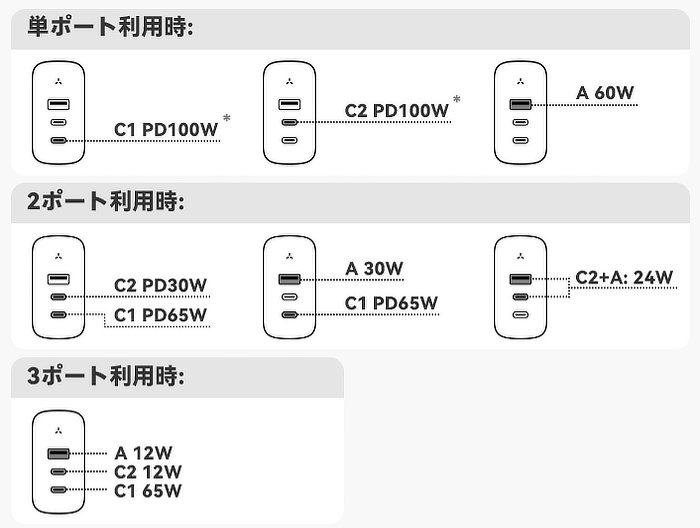

尚、最大出力値は同時使用ポート数で変わり、ポート使用状況に応じた各ポートの出力値は以下となります。

他ポートと併用で使用しても65W出力でき、Type-Aポートに 後述する冷却USBファンを接続することも可能です。

NC3000 Proにとって100Wはオーバースペックとも言えますが、昨今のOA機器もそうですが 今後販売されるOA機器も100W対応のものが増えてくるので 持っていても損はないかと。

尚、本製品についてはUSBケーブルが付属していないため、別途USBケーブルを用意する必要があるのでご注意ください。

ちなみに、VOLTME Revo 100にはブラック・ホワイトの2色があります。

おすすめモバイルバッテリー

ここでは外出時にSkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)を起動するために必要となるモバイルバッテリーを紹介していきます。

モバイルバッテリーは前述したUSBアダプタのように必須ということではありませんが、所持していれば どんな場所でも充電器を稼働できるというメリットがあります。

そして、私がおすすめするNC3000 Pro用のモバイルバッテリーは以下となります。

UGREEN 100W モバイルバッテリー

UGREEN製のモバイルバッテリーで、Type-Cポートを2つ・Type-Aポートを1つ の計3ポートを有します。

モバイルバッテリーでありながら最大出力100Wと高出力であり、複数ポート同時使用でも65Wの出力が可能です。

SkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)の安定稼働には45Wが必要であり、この条件を満たすモバイルバッテリーが少ない現状においては、非常に高性能・高出力な製品と言えます。

また、USBケーブルも付属しているので「USBアダプタを購入したもののケーブルがない…」という方も、この製品を購入すればケーブルを入手することができます。

おすすめUSBケーブル

SkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)の起動にはUSBアダプタもそうですが、それらを繋ぐためのUSBケーブルも必須となり、ここではNC3000 Proに適したUSBケーブルを紹介していきます。

まずUSBケーブルを選定する上で、注意すべきポイントはオス・メス(両端)がType-Cであることです。

片側がType-Aでも駄目ではないんですが、Type-AだとUSBアダプタ側での出力値が低い傾向にあるので 基本的にはType-C⇔Type-CのUSBケーブルを使用することを推奨します。

そのType-C⇔Type-CのUSBケーブルで個人的におすすめなのが以下のエレコム製の製品です。

こちらは実際に私も愛用しているUSBケーブルであり、先程紹介したUSBアダプタ「UGREEN NexodeX」「VOLTME Revo 100」でも最大出力を発揮してくれます。

長さも15cm・30cm・50cm・1m・2mと種類が多いのもおすすめポイントです。

それ以外おすすめなのが、以下の最大60W(20V/3A)に対応している製品です。

100W対応ケーブルよりも出力値が劣るものの価格が少し安くなっているので、少しでも出費を抑えたいという人はこちらの方が良いかもしれません。

※ケーブルの長さによっては 価格が高いケースもあります。

尚、このケーブルは最大60Wということで、先程紹介したUSBアダプタ「UGREEN NexodeX」「VOLTME Revo 100」に接続した場合の電源容量は60W止まりとなってしまいます。

ただ、電源容量が60WでもNC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)の性能を最大限引き出せるので 特にデメリットはないかと。

100W対応・60W対応どちらかを選ぶかは充電器以外のOA機器の使用を考慮して選ぶのが良いかもしれません。

電源容量65W以上の機器を使う予定があるのであれば100W対応ケーブル、電源容量60W以下の機器のみであれば60W対応ケーブルという感じで判断してみてはいかがでしょうか。

おすすめ冷却USBファン

SkyRC NC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)は機器自体に冷却ファンがあり 全体的に通気性が高い構造となっているので冷却性能には優れている機器と言えます。

ただ、そうであっても電池の温度上昇は避けることができず、電池の温度が上昇しすぎると電池への負担がかかり寿命が短くなるとも言われてます。

そうしたことを考慮すると本体とは別に冷却ファンを用意しておきたいところで、その冷却ファンでおすすめなのが以下の製品です。

USB(Type-A)で起動できる8cm四方のUSB冷却ファンで、同じファンが2台付属しています。

上記冷却ファンは前述した『USBアダプタ』に接続可能で、充電器本体と同時に稼働させることも可能です。

ファン連結用USBケーブルも付属しており1つのUSBポートから2台同時に稼働させることも可能です。

当然 ファン1台ずつ稼働させることも可能です。

そして、この8cm四方のUSB冷却ファンはNC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)にジャストフィットするので、最適な冷却ファンと言えます。

これ以外に、少しサイズが大きくなりますが 以下の12cm四方のUSB冷却ファンもおすすめです。

こちらもUSB(Type-A)で起動でき、同じファンが2台付属しています。

12cm四方のUSB冷却ファンは 前述した8cmファンに比べてやや大きくなるわけですが、以下の画像のようにNC3000 Pro(X4 Advanced EX Pro)にも載せることが可能です。

ただ、サイズ的にはやや大きく ファンのゴム足部分がギリギリ載った状態となります。

しかし、多少ずれたところで充電器本体の稼働にはなんら影響はありませんし、電池に風を当てることがUSB冷却ファンの役割でもあるので ある意味適切なサイズかもしれません。

尚、12cm四方ファンは同系統の充電器であるSkyRC MC3000にはジャストフィットする製品でもあるので、こちらを所持している方にも活用できます。

※SkyRC MC3000に関する情報は以下の記事にて紹介しているので興味がある方はこちらをご参照ください。

またUSB冷却ファンの静穏性については、ファンの風力を最大に設定していても音は非常に微弱です。

USB冷却ファンの起動音はNC3000 Pro本体のファン起動音よりも小さいで、USBファンを起動させ 本体ファンを起動を抑えられれば 機器全体の静穏性も向上させることができます。

また、本製品は縦置きなどでも使用でき充電以外の冷却したいシーンでも使用できるので、これを機にこのUSB冷却ファンを購入してみてはいかがでしょうか。

コメント

コメント一覧 (4件)

初めてコメントします。ミニ四駆初心者・ジュニアレーサーです。自分は、タミヤの充電器を使っているのですが、この記事を見て乗り換えをうと思いました。参考になりました。

>>匿名希望さん

コメントありがとうございます。

本記事を参考にして頂き光栄です。

これをきっかけにマシンがより速くなれば これ幸いです。

いつも大変ためになる記事をありがとうございます。

使い方に悩んでいるため、デルタピークカットなどの詳細なせおすすめ設定も追加していただけると幸いです。

どうかご検討よろしくお願いいたします。

>>ミニ四駆一年生さん

コメントありがとうございます。

デルタピークカットなどの詳細設定については別途「電池育成方法」という記事を新規作成して公開を予定していますが、公開には まだ時間がかかるので気長に待っていただけると幸いです。

(2025年の公開は難しそうです…)

せっかくコメントを頂いたので、デルタピークカットについて追記させていただくと、設定は1mVもしくは2mVが推奨です。

1mVと2mVのどちらが良いかはお好みにお任せしますが、私の場合はデルタピークカット値はどのモードでも基本的に2mVで設定しています。