今回はシャーシのフロント・リヤ部分にATバンパーなどの拡張パーツを取り付けるための、各シャーシのバンパーカット方法を解説していきます。

尚、本記事で解説する各シャーシのカット方法については当サイトの別記事で紹介しているフロント・リヤATバンパーの設置にも対応しています。

また、当サイト以外で紹介されている各種バンパーの装着にも基本的に対応できる加工方法となっているのでバンパーカットにお困りの方は参考にして頂ければと思います。

シャーシカットに必要な工具

シャーシカット(バンパーカット)にあたり、まずは各シャーシカットに必要な工具を紹介していきます。

すでに工具を準備済みという方は 本記事の目次からカットしたいシャーシの各項目にお進みください。

今回のシャーシカットで必要な工具は以下となります。

次からは各工具について詳しく紹介していきます。

クラフトのこ

シャーシ切断のために使用するメインの工具です。

クラフトのこ系の工具は多数ありますが、この薄刃クラフトのこは刃厚0.25mmと薄く、今回の加工では刃が薄いことの恩恵はあまりありませんが、切れ口を綺麗に仕上げることができるおすすめの工具です。

そんな優れた薄刃クラフトのこですが、全長約32cmと大きく 結構かさばり保管しづらいという難点もあります。

「サイズが大きい工具はちょっと…」という方は以下のオルファ ホビーのこがおすすめです。

刃の厚さは約0.35mmと薄刃クラフトのこに比べてやや厚いですが今回の改造に関してはこれでも十分綺麗に仕上がりますし、値段もリーズナブルで全長も約20cmと保管しやすサイズになっています。

更にこちらは別売りの替刃に付け替えることによってデザインナイフとしても使用でき幅広い用途で使えるので、ミニ四駆のみならず他のシーンでも活躍してくれる工具となっています。

ただ、ホビーのこは刃の全長が薄刃クラフトのこに比べて短いこともあり、幅が広い箇所を切断する際は少々やりづらいデメリットもあります。

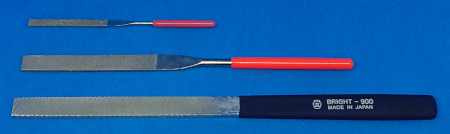

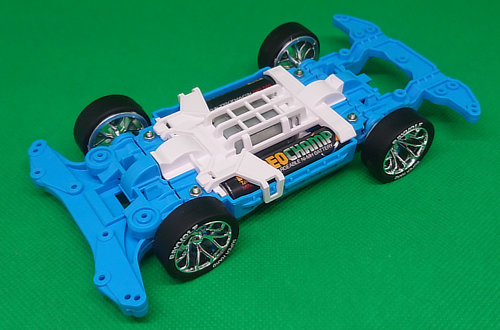

ちなみに今回紹介した工具のサイズ感の目安として「タミヤ 薄刃クラフトのこ」「オルファ ホビーのこ」「ミニ四駆マシン」を並べた画像が以下となります。

いかに薄刃クラフトのこが大きいかお分かりいただけたでしょうか。

尚、今回の改造ではオルファ ホビーのこを使用する前提でカット方法を紹介しますが、ホビーのこを使用する場面では薄刃クラフトのこに変えることでより作業が楽になります。

ニッパー

今回の加工では細かい部分をカットするのに使用する工具です。

使用するニッパーのタイプの指定はありませんので、お手持ちのニッパーで問題ないんですが、個人的には上の画像の薄刃ニッパーがおすすめです。

切れ味もそうですが薄刃のおかげでパーツを切り取った際の切断面が綺麗に仕上がり、刃先が細いおかげで狭い所にも刃先を入れることができ、加工範囲がグッと増します。

また上の商品とは別に「先細薄刃ニッパー」という先程紹介した薄刃ニッパー以上に先端が細いニッパーもあります。

値段もさほど変わらないので、まだニッパーを所持していない方は「先細薄刃ニッパー」を購入した方がいいかもしれません。

尚、ニッパーは特にタミヤ製であるという必要はありませんので、他メーカーでお気に入りのものがあれば それでも構いません。

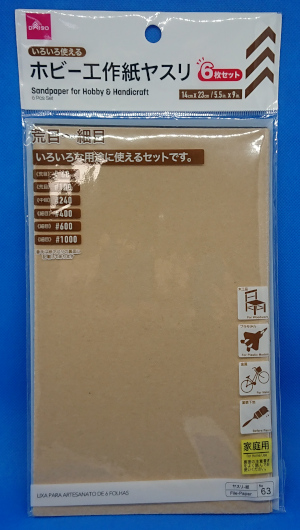

ヤスリ

今回の加工では棒ヤスリ・板ヤスリを使用していきます。

主に加工の仕上げに使用する工具ですが、シャーシによってはメインで使用することがあります。

まずは棒ヤスリですが、今回の加工では比較的大きめのものが推奨です。

上の画像で言うと一番下のタイプのヤスリが今回の加工には適しており、個人的には以下の「ツボサン ブライト900 中目」がおすすめです。

※商品名の900は番手ではなく表面硬度の値となります。

目の粗さは中目ではあるものの、加工面が綺麗に仕上がり、ヤスリの目詰まりもしにくくメンテナンス性にも優れているおすすめの一品です。

ただ、他のサイズの棒ヤスリも活躍する場面があるので、複数のサイズを用意しておくと尚良しです。

次は板ヤスリですが、こちらも基本的には棒ヤスリと同じように使用します。

今回の加工だけで言えば板ヤスリがなくても特に問題がないので、無理に用意する必要はありませんが、持っておくと加工の幅も広がる工具なので、まだ持っていない方は購入を検討してみるのもいいかもしれません。

ただ、上の画像リンク先を見てもらうとわかりますが、値段がそこそこ高く まだ加工の経験も浅い初心者の方は面食らってしまうかと思われます。

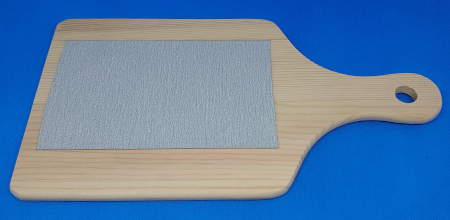

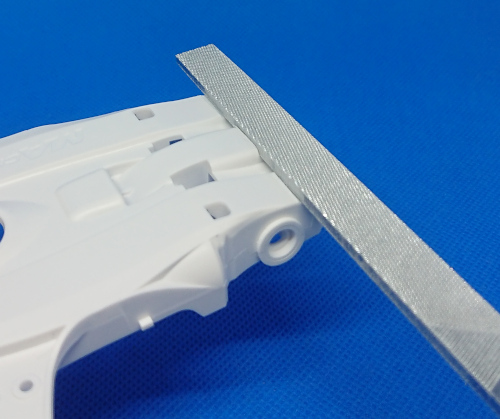

そこで「板ヤスリを買うのはちょっと…」という方は、以下の方法で板ヤスリを作ることが可能なので よろしければ試してみてください。

まず紙ヤスリを用意します。

紙ヤスリは100均のもので十分です。

次に平らな板を用意します。

平らな板は ある程度堅めで平らな物であれば何でも構いません。

もし、いい板がないのであれば100均で木製のまな板等販売しているので、こちらを使用すると良いです。

紙ヤスリと平らな板を用意したらあとは両面テープで双方をくっつけて板ヤスリの完成です。

この方法であれば紙ヤスリと平らな板を新規で用意しても、220円で板ヤスリを作ることができます。

(別途両面テープ代はかかりますが…)

手軽にできる板ヤスリではありますが、定期的に紙ヤスリを交換する手間がかかってしまうので、頻繁に板ヤスリを使うことであれば思い切って板ヤスリを買うのもありかと思います。

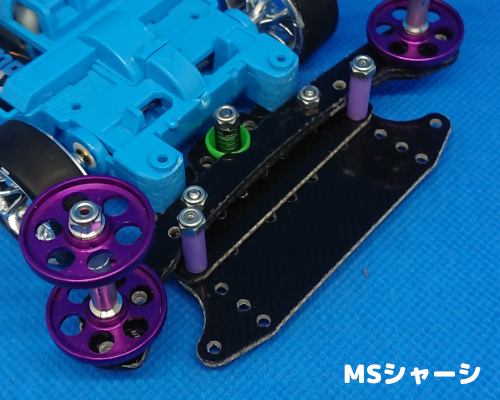

MSシャーシの加工

ここではMSシャーシの加工方法を解説していきます。

フロント部分の加工

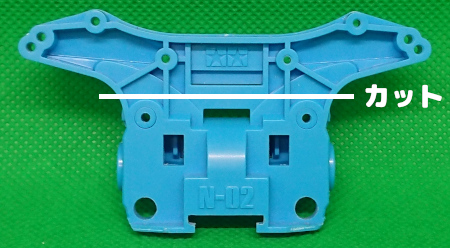

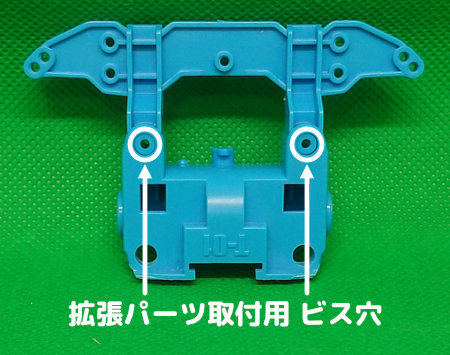

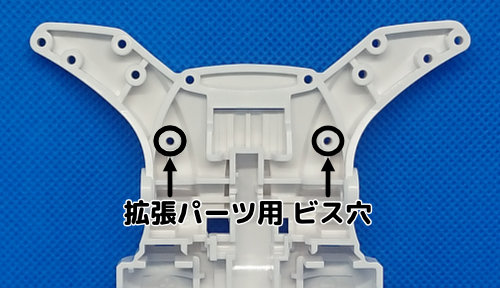

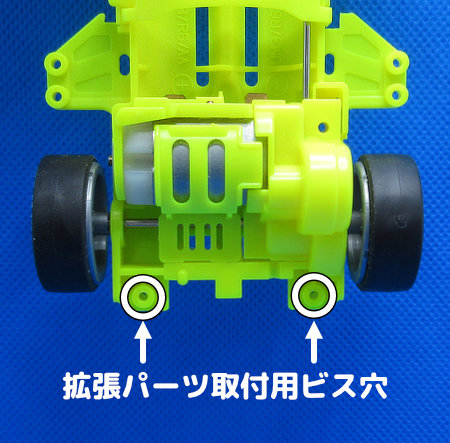

MSシャーシのフロント部分であるフロントユニットに拡張パーツを取り付ける際は基本的に以下のビス穴を拡張パーツ取付用として使用します。

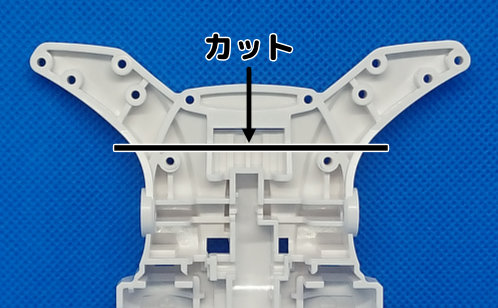

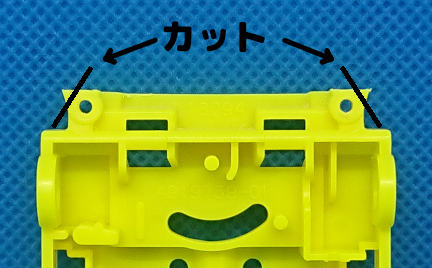

そして、上記の拡張パーツ取付用ビス穴を残す形でバンパー部分を切断していきます。

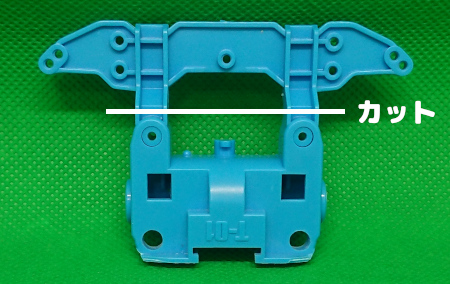

尚、カットする際はユニットカバーを外した状態にして、表面のビス穴周りの段差を活用していきます。

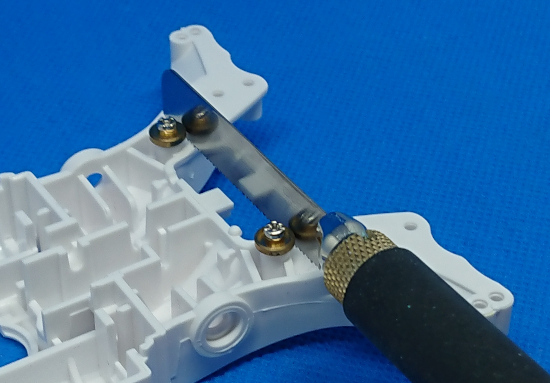

この段差をガイドにしてクラフトのこでバンパー部分を切断します。

切断後に僅かなバリ(不要な出っ張り)がある場合はニッパーやデザインナイフで切り落としていきます。

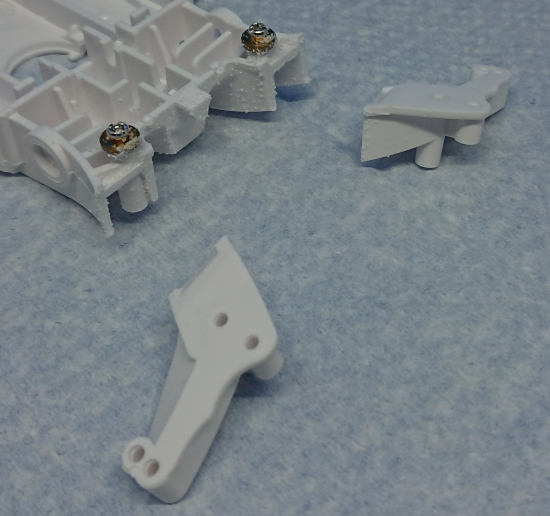

バリの除去が完了したら、次に切断面の両端の部分をニッパーでカットしていきます。

この箇所は、追加する拡張パーツが干渉する可能性があるのでカットすることをおすすめします。

しかし、拡張パーツ次第では そのままでも問題ないので この作業は一旦保留にして 邪魔になってからカットでも構いません。

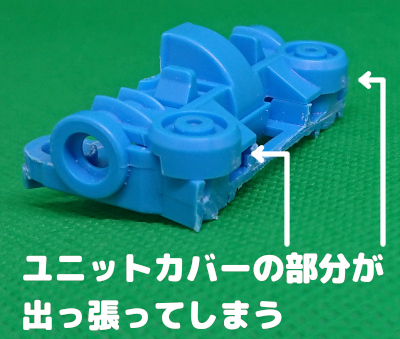

これでフロントユニットの加工は完了となりますが、このままでは以下の画像のようにフロントユニットに取り付けるユニットカバーの部分が出っ張ったままの状態となっています。

ユニットカバーの出っ張りはそのまま残しても拡張パーツを取り付けることは可能なので、出っ張りが邪魔になってからカットする形でも構いません。

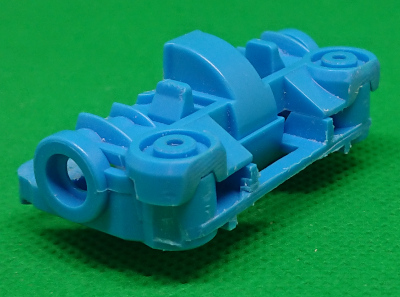

出っ張りをカットする場合は最初にニッパーでざっくりとカットして、その後棒ヤスリ・板ヤスリで整えていくやり方がおすすめです。

ニッパーを使わずにフロントユニット部分の切り口の面をガイドにしてクラフトのこを当てる方法でも削ることができます。

上の画像のようにユニットカバーの出っ張りがなくなればMSシャーシのフロント部分の加工は完了となります。

リヤ部分の加工

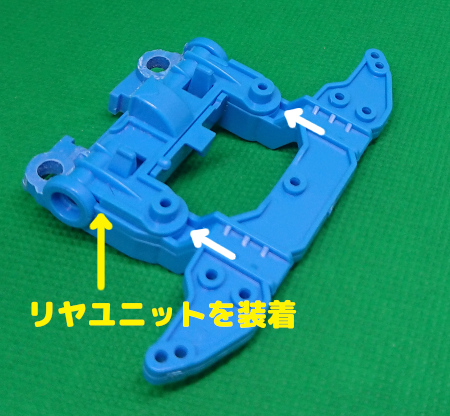

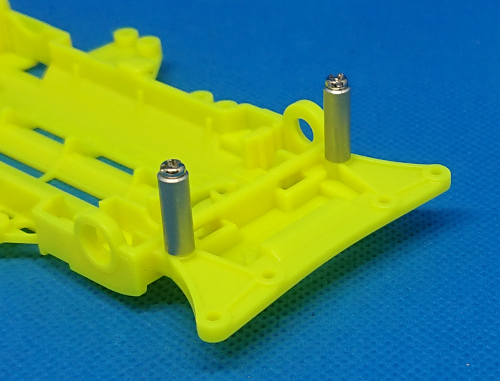

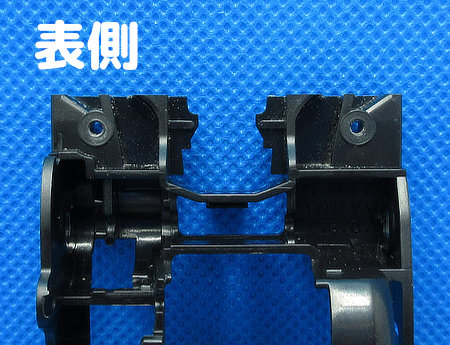

MSシャーシのリヤ部分であるリヤユニットに拡張パーツを取り付ける際は以下のビス穴を拡張パーツ取付用として使用します。

上記のビス穴を残す形でバンパー部分を切断していきます。

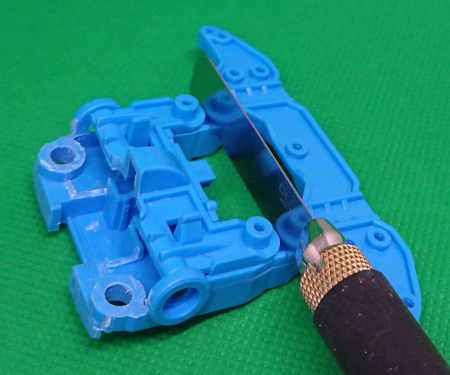

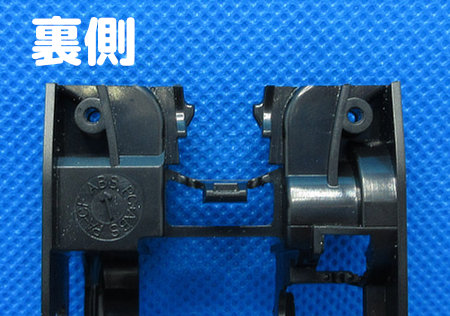

リヤユニットの切断はユニットカバーを装着した状態でおこなうのがおすすめです。

ユニットカバーを装着すると表面の穴周辺にのこ刃を置きやすい段差ができます。

この段差をガイドにしてクラフトのこでバンパー部分を切断します。

切断後にバリがあればニッパーやデザインナイフで切り落としていきます。

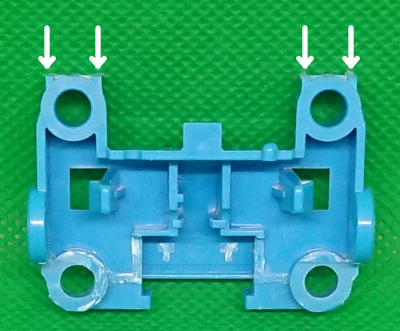

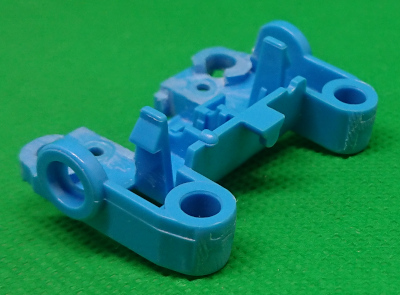

バンパー部分の切断が完了したら、ユニットカバーを取り外し、ビス穴周りのバリをニッパーでカットしていきます。

この箇所は追加する拡張パーツによってはそのままでも問題なく、場合によっては残しておいた方が良いということもあるので、カットは一旦保留にして邪魔になってからカットでも構いません。

カットする場合は最初にニッパーで大きなバリを切り落として、あとは棒ヤスリ・紙ヤスリで小さいバリを落として形を整えていきます。

これでMSシャーシのリヤ部分の加工は完了となります。

MAシャーシの加工

ここではMAシャーシの加工方法を解説していきます。

フロント部分の加工

MAシャーシのフロント部分については少々クセがある箇所でもあるので「フロント部分の切断」と「スラスト角の調整」の2つに分けて解説していきます。

フロント部分の切断

MAシャーシのフロント部分に拡張パーツを取り付ける際は以下のビス穴を拡張パーツ取付用として使用します。

そして、拡張パーツ取付用ビス穴を残す形でフロント部分を切断していきます。

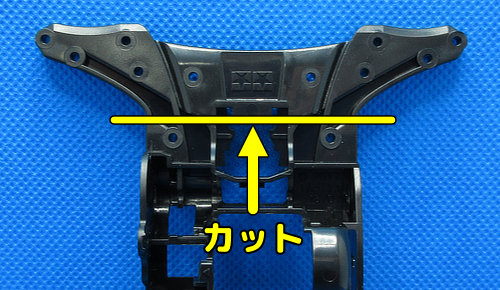

カットする際は以下の画像の段差になっている箇所をカットラインの指標としていきます。

この段差の箇所をクラフトのこのガイドにしてフロント部分を切断します。

上記の方法で切断した後は以下のような感じになります。

シャーシの切断方法に関して上記の方法が難しいということであれば、拡張パーツ取付用ビス穴にスペーサーを設置して それをのこ刃のガイドにしても構いません。

ただし、スペーサーをガイドにした場合は最初に推奨したカットラインよりもややリヤ側寄りになってしまいます。

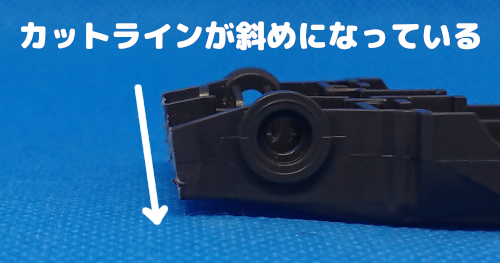

このためのこ刃の向きが少しでも斜めになってしまうと下の画像のように斜めカットになってしまいビス穴の強度が落ちてしまいます。

特にスペーサーを設置した箇所ののこ刃を置く箇所が滑りやすくなっているので、スペーサーをガイドにする場合はのこ刃が斜めになってしまわないよう注意してください。

こうしたことを考えると、少々やりづらくても最初に紹介した段差をガイドにしてカットした方が無難ではあります。

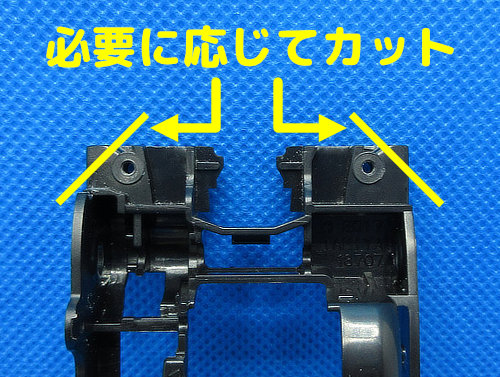

そして、フロントバンパー部分の切断が完了したら、次に切断面の両端の部分をニッパーでカットしていきます。

この箇所は、追加する拡張パーツが干渉する可能性があるのでカットすることをおすすめします。

しかし、拡張パーツ次第では そのままでも問題ないので この作業は一旦保留にして 邪魔になってからカットでも構いません。

カットする際はビス穴付近の強度をしっかりと保ちカットしすぎには注意しましょう。

これでMAシャーシフロント部分のカットは完了となります。

ただし、このままでは拡張時に不都合が生じることがあるので、次に紹介する加工方法でフロント部分を最終調整していきます。

スラスト角の調整

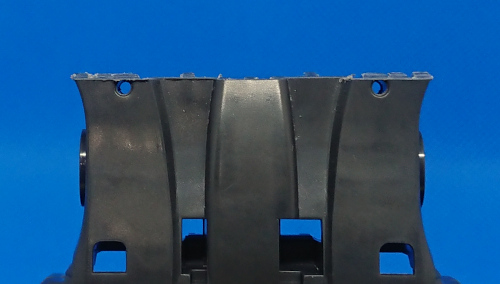

MAシャーシのフロント部分の裏側は平らではなく若干の傾斜になっています。

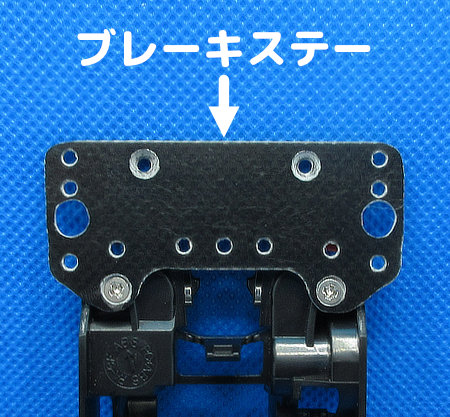

このことから、ブレーキステーを取り付けた際に、ブレーキステー全体がアッパースラストになってしまいます。

このままの状態でも、後から追加するバンパー等のパーツでスラスト角度を調整すればダウンスラストにすることも可能です。

ただ、ブレーキステーの向きを地面に平行にしておいた方が 後の他の加工作業が楽になるので ここでスラスト角度を調整することをおすすめします。

スラスト角度の調整には板ヤスリか棒ヤスリを使用し、ビス穴付近全体を平らにしていきます。

ここで使用する工具でお勧めなのが「ツボサン ブライト900」で、削りやすさはもとよりMAシャーシとのサイズの相性も良い感じです。

今回の加工のみならず様々なシーンで活躍する工具なので、棒ヤスリを所持していない方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。

そして、平らにする箇所はブレーキステーなどの拡張パーツを取り付けることを考慮して、ビス穴から半径1~2cm程広げて削っていきます。

ヤスリで削る場合はガイド・指標がないため、削りながら平らになっているかを確認する必要があります。

削りすぎると平らどころか逆にダウンスラストになってしまうので、「少し削っては確認」を繰り返して慎重に削っていきましょう。

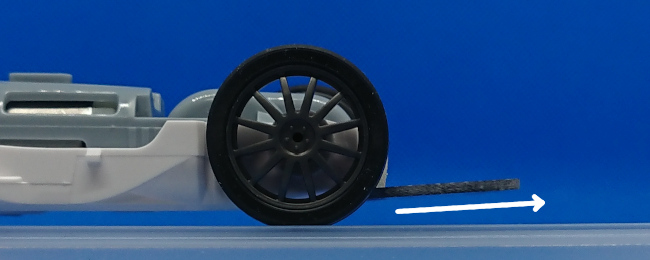

削り終えたら、タイヤ・ブレーキステーを装着して地面と平行になっていることを確認してスラスト角の調整が完了となります。

リヤ部分の加工

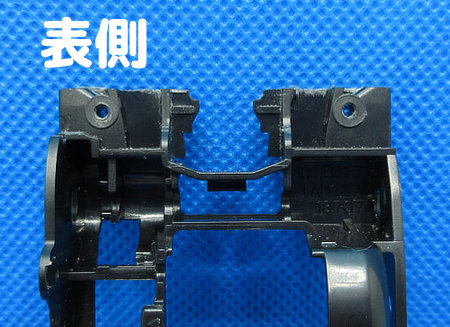

MAシャーシのリヤ部分に拡張パーツを取り付ける際は以下のビス穴を拡張パーツ取付用として使用します。

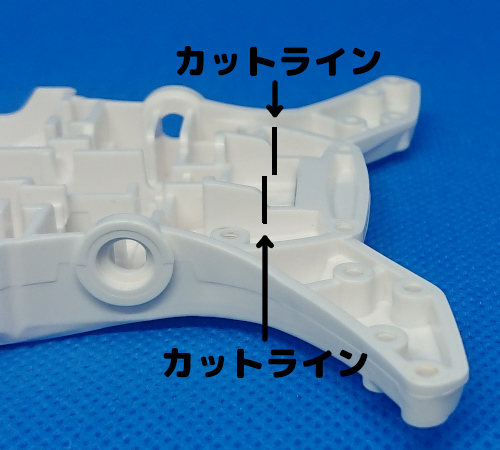

上記の拡張パーツ取付用ビス穴を残す形でリヤ部分を切断していきます。

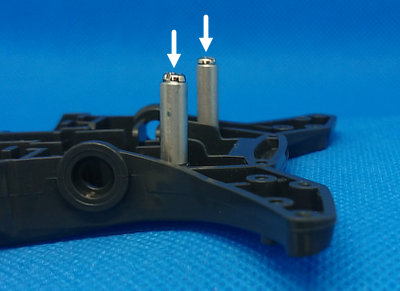

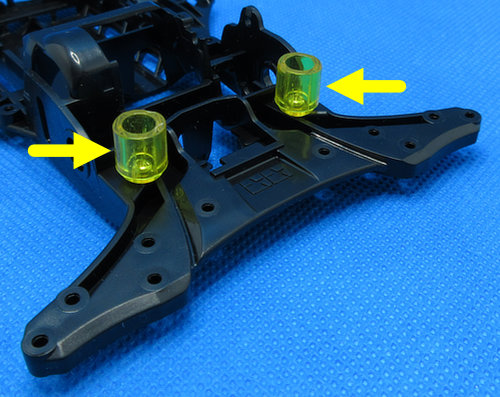

より正確に切断するためにメタル軸受けとビスを用意して、拡張パーツ取付用のビス穴にメタル軸受けを設置します。

メタル軸受けの設置は表面・裏面のどちらでも構いませんが、個人的には上記のように表面に設置するのがおすすめです。

また、メタル軸受けがない場合はMAマシンのキットに同梱されているプラベアリングを代わりに使用しても構いません。

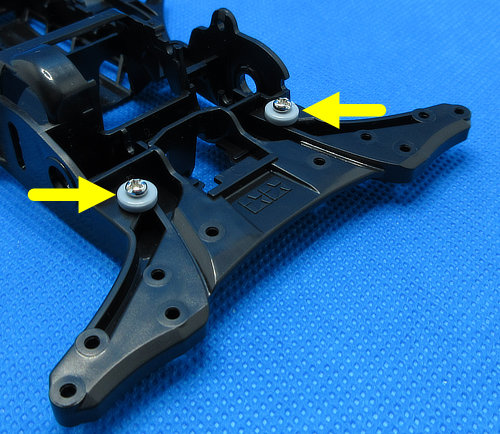

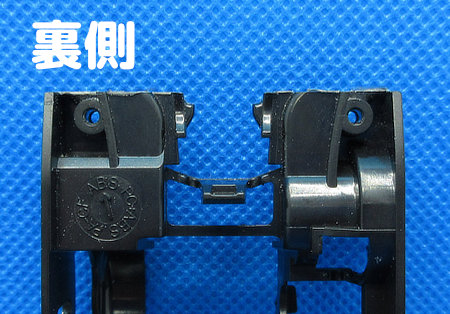

そして、セットしたメタル軸受け(プラベアリング)をガイドにしてクラフトのこでリヤ部分を切断します。

切断する際は両端を同時にカットしなくても、片方ずつ切断しても構いません。

特にクラフトホビーのこだと刃の全長が短めで、一度に両端をカットするのが少々やりづらかったりします。

まとめてカットするのがやりづらければ、最初だけ両端をまとめて削り 少しだけ溝を作り、後は片方ずつ溝に沿ってカットする形でも構いません、

カットする際はのこ刃の向きが地面に対して垂直になるよう真っ直ぐにカットしていきます。

ビス穴自体が厚み(高さ)があることもあり、斜めに傾いた状態でのこ刃を入れてしまうとビス穴の一部が削れ ビス穴の強度が保てない状態になることがあるので注意してください。

ただし、メタル軸受けの設置によりビス穴周りの幅もそれなりに確保しているので、若干のこ刃が斜めになったぐらいではビス穴の強度には影響ないので あまり慎重になりすぎる必要もありません。

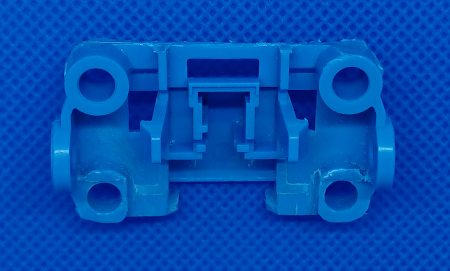

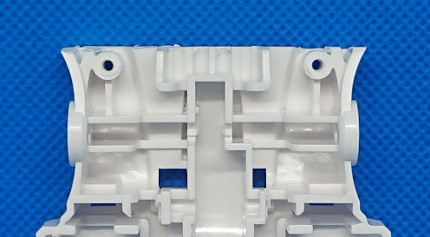

リヤ部分を切断したら仕上げにニッパーで不要となる箇所を切り落とします。

不要箇所のカットは拡張パーツによってはそのままでも問題なく、場合によっては残しておいた方が良いということもあるので、カットは一旦保留にして邪魔になってからカットでも構いません。

尚、当サイトで紹介しているリヤATバンパー・リヤアンカーに関しては不要箇所が邪魔になるので、これらを作成する場合はカットすることを推奨します。

細かいバリ(不要な出っ張り)が残った場合ははヤスリで整えていきます。

これでMAシャーシのリヤ部分の加工は完了となります。

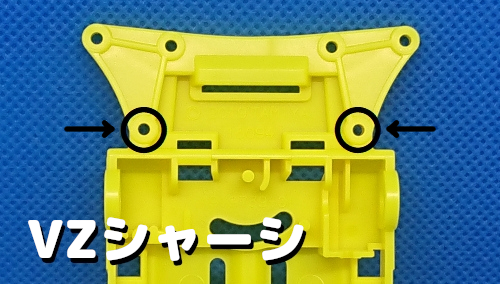

VZシャーシの加工

ここではVZシャーシの加工方法を解説していきます。

フロント部分の加工

VZシャーシのフロント部分に拡張パーツを取り付ける際は以下のビス穴を拡張パーツ取付用として使用します。

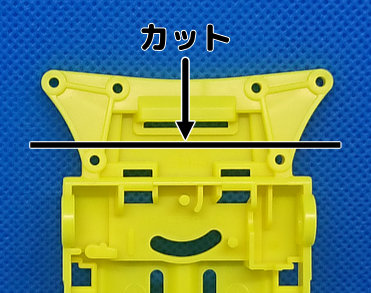

そして、フロントATバンパー取付用ビス穴を残す形でフロント部分を切断していきます。

より正確に切断するためにスペーサーとビスを用意して、拡張パーツ取付用のビス穴にスペーサーを設置します。

スペーサーの高さがあった方が作業がやりやすくなるので、できるだけ長いスペーサーを使用することを推奨します。

そして、設置したスペーサーをガイドにしてクラフトのこでフロント部分を切断します。

実はVZシャーシの拡張パーツ取付用のビス穴は デフォルトのバンパーにスラスト角が付いている延長で僅かに斜めになっており、その関係で設置したスペーサーも僅かに斜めになってしまいます。

このため、のこ刃をスペーサーにピッタリ付けると、のこ刃が僅かに斜めになり シャーシ自体も斜めにカットされビス穴の強度が落ちてしまうことがあります。

そうならないためにも、少々手間ではありますが のこ刃向きは地面に対して垂直になるよう意識して作業をおこなってください。

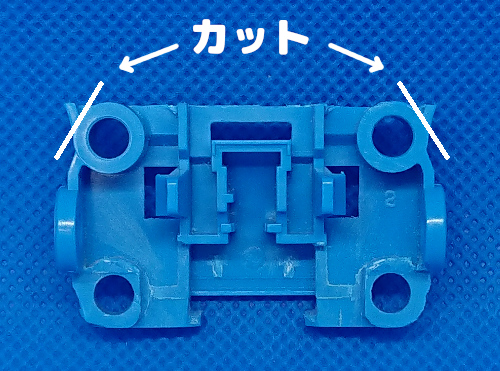

そして、フロント部分の切断が完了したら、次に切断面の両端の部分をニッパーでカットしていきます。

この箇所は、追加する拡張パーツが干渉する可能性があるのでカットすることをおすすめします。

しかし、拡張パーツ次第では そのままでも問題ないので この作業は一旦保留にして 邪魔になってからカットでも構いません。

ここの加工も最初の切断作業と同様にビス穴の強度を落とさないようカットしすぎには十分注意しましょう。

両端を切り落として仕上がりが気になるようであれば仕上げにヤスリで綺麗に整えていきます。

これでVZシャーシのフロント部分の加工は完了となります。

ちなみに切断したフロント部分の端材についてはバンパーのスラスト角の調整で利用することもできるので、捨てずに保管しておきましょう。

端材の加工方法及び使用方法については[フロントATバンパー 作り方]記事の『スラスト角の調整』の項目をご参照ください。

リヤ部分の加工

リヤ部分はマシンキットに付属しているリヤバンパーを取り外すだけでOKなので、無加工のままリヤ部分への拡張パーツの取り付けが可能となっています。

このことからVZシャーシのリヤに関しては基本的に加工は不要となります。

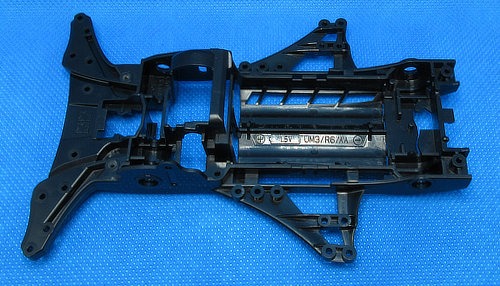

FM-Aシャーシの加工

ここではFM-Aシャーシのカット方法を解説していきます。

フロント部分の加工

FM-Aシャーシのフロント部分に拡張パーツを取り付ける際は以下のビス穴を拡張パーツ取付用として使用します。

上記の拡張パーツ取付用ビス穴を残す形でFM-Aシャーシの加工をするわけですが、加工工程を以下のフェーズに分けていきます。

次から上記の各フェーズごとに詳しく解説していきます。

バンパー部分のカット

FM-Aシャーシのフロント部分に拡張パーツを取り付ける際は以下のビス穴を拡張パーツ取付用として使用します。

そして、拡張パーツ取付用ビス穴を残す形でフロント部分を切断していきます。

ここでシャーシカット前に注意すべき点があります。

それはFM-Aシャーシ 表面の拡張パーツ取付用ビス穴部分は微妙に斜めになっていることです。

これは元のバンパーがダウンスラスト(スラスト角5°)になっており、元のバンパーに拡張バンパーを取り付けられるよう ビス穴部分を含めたバンパー全体が斜めになっています。

上記の構造から、拡張パーツ取付用ビス穴にスペーサーを取り付けると以下の画像のようにスペーサーが少し斜めになってしまいます。

これによりスペーサーをガイドにするとのこ刃が僅かに斜めになってしまい、結果 シャーシ裏側の拡張パーツ取付用ビス穴の周辺が削られ ビス穴の周辺の強度が落ちてしまいます。

そうしたことを考慮し、ここではカットガイドをスペーサーの代わりにハイマウントチューブスタビ(湯呑みスタビ)を使用することをおすすめします。

ハイマウントチューブスタビを設置しても斜めになることには変わりありませんが、拡張パーツ取付用ビス穴からの余長が大きくなるので 斜めにカットしてもビス穴周辺への影響はありません。

また、ハイマウントチューブスタビの代わりに、シャフト軸受けであるプラベリングでも構いません。

プラベアリングの方がギリギリまで削れて、後の加工作業の手間も減るので作業時間を短縮したい場合はプラベアリングの方をおすすめします。

ただし、プラベアリングの場合はハイマウントチューブスタビに比べて直径が小さく、のこ刃が斜めになり過ぎるとビス穴強度に影響がでるので、のこ刃の角度にはご注意ください。

絶対にミスをしたくないのであればハイマウントチューブ、腕に自信があって作業時間を短縮したいのであればプラベリングと言ったところでしょうか。

いずれかのパーツを拡張パーツ取付用ビス穴に設置したら、それをガイドにしてのこ刃でフロント部分を切断していきます。

そして、ハイマウントチューブをガイドにした場合のフロント部分切断後は以下のようになります。

シャーシの切り口は少し斜めになっているもののビス穴周りはかなり余裕がある状態となっています。

このままでも構いませんが、余りビス穴周りが残りすぎていると、後に増設するバンパー等と干渉してしまうので、棒ヤスリや板ヤスリを使って切り口を削りながら形を整えていきます。

※このままの状態でも拡張パーツとの干渉がないようであれば削る必要もないので、一旦削る作業は保留にして 削る必要があると分かってからの加工でも構いません。

ヤスリで削った後の状態が以下となります。

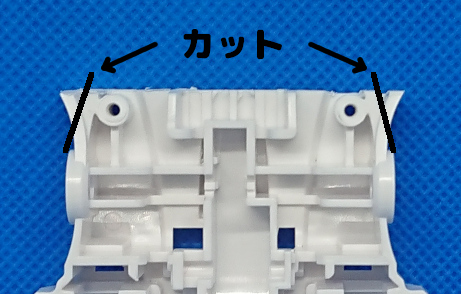

バンパーカットはこれで完了となりますが、拡張パーツによっては以下の両サイドが干渉することがあるので、必要があればカットしていきます。

仮に上記の両サイドのカットが必要となった場合は、先に次の項目の『シャーシ裏面の加工』を実施することをおすすめします。

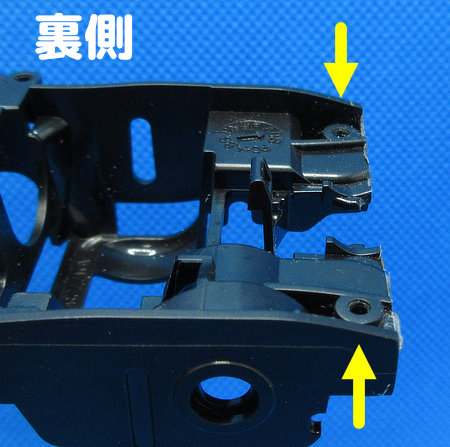

シャーシ裏面の加工

シャーシ裏面の加工については、取り付けるステー・プレートがシャーシと干渉する場合のみの実施となるので、必須ではありません。

そして、ステー・プレート干渉する可能性がある箇所は以下となります。

ブレーキステーの加工度合いによっては上記の箇所は干渉することがあるので、その場合はニッパー等でカットします。

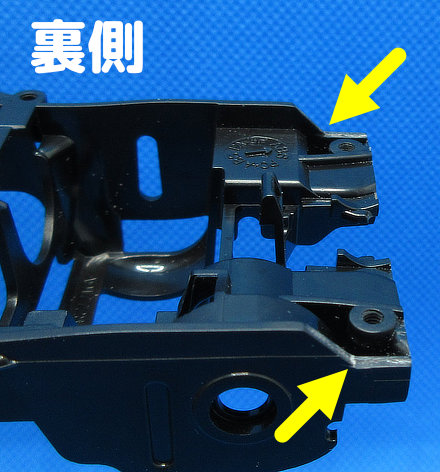

ニッパーでカットした後の状態が以下となります。

このような感じで結構アバウトにカットして構いませんが、できれば次に説明する点を意識してカットするようにしてください。

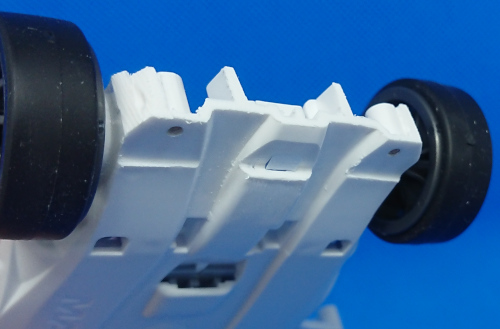

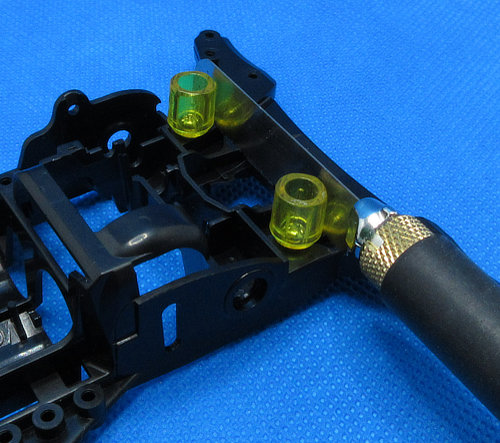

シャーシ裏側をカットする際は以下の画像のシャーシに取り付ける付属パーツ(Aパーツ)装着を考慮してカットすることをおすすめします。

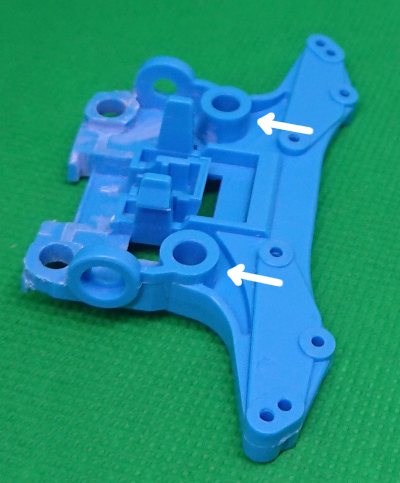

以下の画像はシャーシ裏側カット後のものとなりますが、矢印で示した箇所が付属パーツと接触する状態となっています。

実はこの部分を残すことで僅かではありますがシャーシ強度が増します。

このことから、シャーシ裏側をカットする際は付属パーツのことを考慮し、付属パーツと接触する部分は残した状態でカットすることをおすすめします。

フロント部分の補強

ここではFM-Aシャーシのフロント部分の補強について以下の項目に分けて解説していきます。

フロントの補強が必要な理由

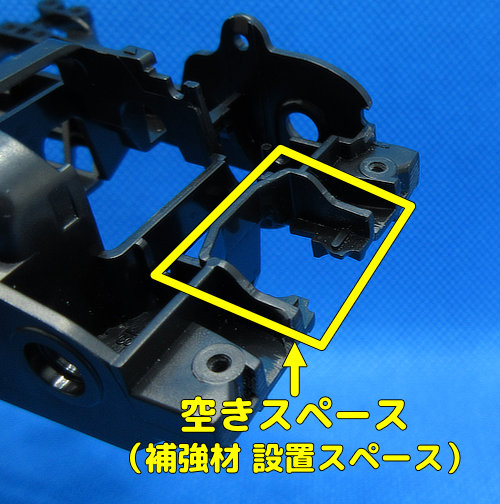

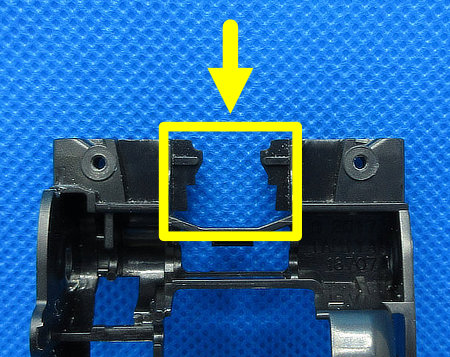

FM-Aシャーシはバンパーカットをするとシャーシ中央部分に空きスペースができてしまいます。

この状態だと強度的に不安が残るわけですが、実際はブレーキステーなどを取り付けるので この空きスペースによる強度不足も解消されるように思えます。

しかし、実際は衝撃を支えるのはブレーキステーではなく、それを繋いでいるビスなわけで 走行中にフェンスへ接触した際の衝撃は拡張パーツ取付用ビス穴に設置したビスに集中してしまいます。

これにより拡張パーツ取付用ビス穴の摩耗が激しくなり、シャーシとしての寿命も短くなってしまいます。

こうしたことを考慮して、フェンス接触時の衝撃がビス穴箇所に集中してしまわないための補強が必要となります。

上で「補強が必要」と言いましたが、絶対に補強をしなくてはいけないというわけでもありません。

理由は付属パーツによってシャーシが補強されるからです。

以下の画像はシャーシに付属のAパーツを取り付けたものとなりますが、この付属パーツがシャーシのフロント部分の強度を上げてくれます。

ただ、それでも完全に補強されるというわけではないので、シャーシをより長く使いたいという方は次に紹介する補強方法を試して頂ければと思います。

補強材の作成

ここでは拡張パーツ取付用ビス穴への衝撃を緩和するための、補強材の作成方法を解説していきます。

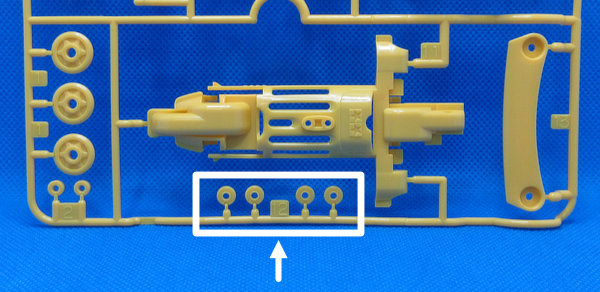

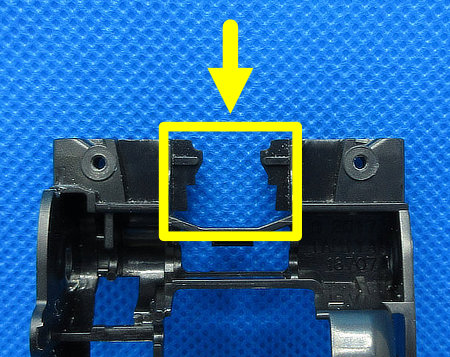

拡張パーツ取付用ビス穴への衝撃を緩和するためには、以下の空きスペースを補強材で埋める必要があります。

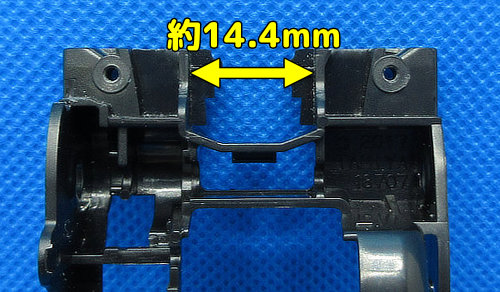

そして、この空きスペースの補強材が設置できる箇所の横幅は約14.4mmあります。

このことから補強材の横幅を約14.4mmに加工する必要があります。

補強材のサイズについては、横幅は設置スペースにぴったりな約14.4mmであることは当然として、縦幅は小さすぎず大きすぎずが理想です。

FRP・カーボン素材であれば小さくしても強度的な心配はないんですが、問題なのはサイズが小さすぎると うまく接着できない点です。

粘着力が強力な接着剤を使えば問題ないと思われがちですが、接着面積が小さすぎると強い衝撃が加わった場合に外れてしまうこともあるので あまり実用的とは言えません。

逆にサイズが大きすぎた場合はしっかり接着できるものの、空きスペースに収まりきらないという欠点がでてきます。

これらのことを踏まえて 補強材のおすすめサイズはマルチ補強プレート(以下 マルチプレート)をベースに使用した物が良いかと。

※上のプレートはFRPとなっていますが、カーボンタイプでもOKです。

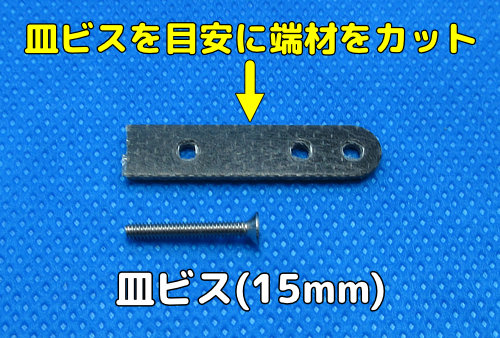

端材を用意したら、定規で長さを測って適切なサイズになるようカットしていくのですが、サイズの目安でおすすめなのは15mmの皿ビスです。

15mm皿ビスと同じ長さ もしくは気持ち少し長めにカットします。

※カットにはのこ刃がおすすめです。

横幅15mmに近いサイズにカットし終えたら、あとは「ヤスリで少し削るシャーシに仮置きしてサイズ確認」をこまめに繰り返しながらシャーシの空きスペースにフィットするサイズに調整していきます。

そして、加工が完了した状態が以下となります。

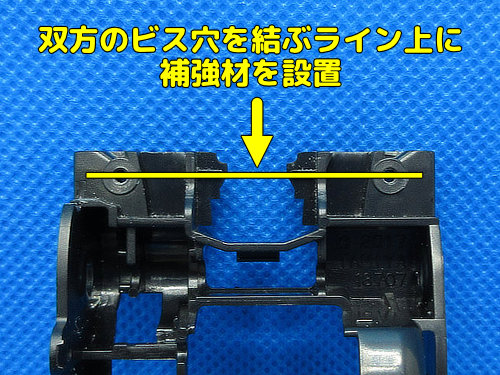

補強材の設置

補強材が完成したら、FM-Aシャーシのフロント部分の空きスペースに設置していきます。

補強材は拡張パーツ取付用ビス穴の負担を軽減する目的であるため、設置箇所は双方のビス穴を結ぶライン上である必要があります。

先ほど紹介したマルチプレートをベースとした補強材であれば リヤ側に寄せすぎなければ 上の条件をクリアすることができます。

逆に言うとビス穴を結ぶラインにだけ補強材を置けば良いので マルチプレート半分ぐらいの縦幅でも十分すぎるぐらいです。

そして、最後に瞬間接着剤等で補強材をシャーシに固定して補強作業が完了となります。

尚、瞬間接着剤で個人的におすすめなのが以下のロックタイトという製品です。

接着力は言わずもがな、ゼリー状のため小さいなパーツへの接着も無駄にたれることなく利用できる おすすめの一品となっています。

補強材を接着剤で固定してフロント部分の補強が完成となるわけですが、完全に固定させるのはフロントバンパーなどすべてのパーツを装着してから実施するようにしてください。

というのも、シャーシのみの段階で補強材を固定してしまうと、後のフロントバンパー装着後「追加でシャーシ側の加工が必要」「補強材がバンパーと干渉する」というケースに遭遇した場合に対応しづらくなるからです。

最悪、補強材を完全に固定した後に「フロントバンパーを装着するためには補強材を取り除かなければならない…」ということになってしまうと シャーシが損傷してしまうということもあり得ます…

そうならないためにも、フロント周りすべてのパーツをすべて装着し、補強材を設置しても他のパーツと干渉しないことを確認してから接着剤で固定するようにしましょう。

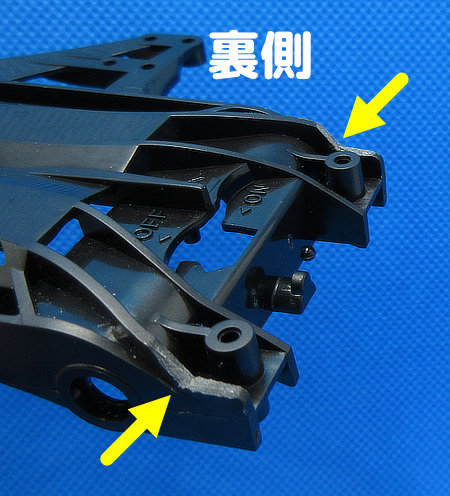

リヤ部分の加工

リヤ部分は基本的に無加工の状態で拡張パーツを取り付けることが可能です。

ただし、拡張パーツによっては裏面の以下の矢印で示した箇所が干渉することがあります。

もし、拡張パーツが干渉する場合はニッパー等でカットします。

実際、私のマシンに取り付け予定だったリヤブレーキステーも上記の箇所と干渉したので、カットして以下の状態にしています。

あくまでこのカット作業は拡張パーツがシャーシと干渉する場合のみ必要であって、拡張パーツが干渉しなければカットする必要はありません。

シャーシカット後の拡張方法について

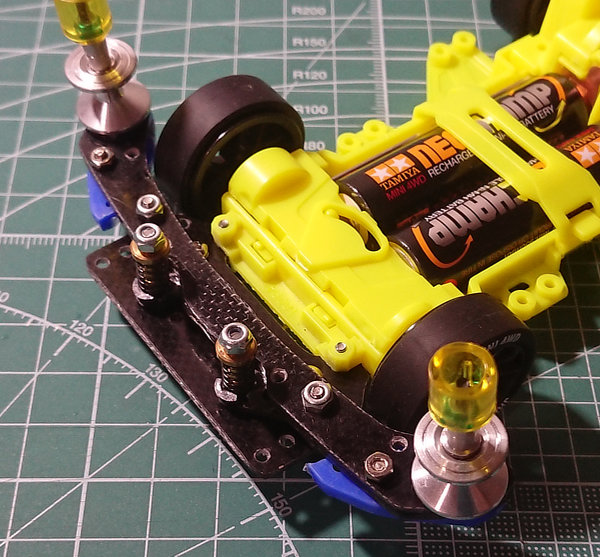

今回紹介してきた各シャーシの加工を施すことで、ブレーキステーなどのグレードアップパーツの装着が可能となります。

取り付けたブレーキステーをベースにして、ステー・プレートのパーツを追加することで以下の画像のような各種バンパーが完成します。

上記のATバンパーの作成方法については以下の記事で詳しく解説しているので、興味がある方はこちらも参考にして頂ければと思います。

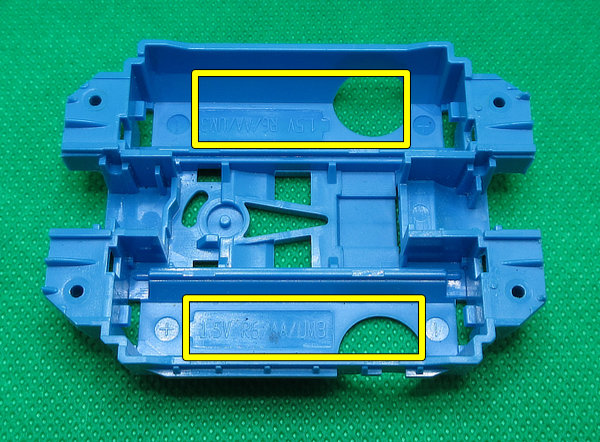

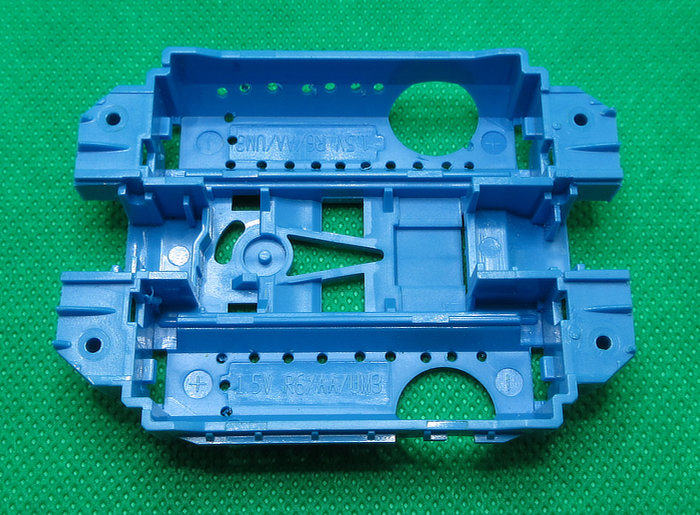

軽量化(肉抜き)のやり方

ここではシャーシカット方法を紹介したついでに、シャーシの軽量化(肉抜き)のやり方を解説していきます。

シャーシの軽量化(肉抜き)のやり方は様々あり、今回は最もオーソドックスとも言えるシンプルな手段を紹介していきます。

まず、肉抜き(カット)したい箇所を決めていきます。

尚、今回は上画像の黄色い枠で囲った箇所を肉抜きしていきます。

カットしたい箇所が決まったら、ドリルを使って肉抜きする枠を囲うように一定間隔で穴をあけていきます。

この穴あけのコツとして、ドリル刃の直径が小さい程 穴があけやすくなります。

ただ、穴が小さすぎると 次のニッパーを使う作業がやりにくくなるので 直径が小さすぎるのも微妙で、手頃なドリル刃の推奨サイズは1mm~1.5mmぐらいです(今回は1.5mmドリル刃を使用しています)

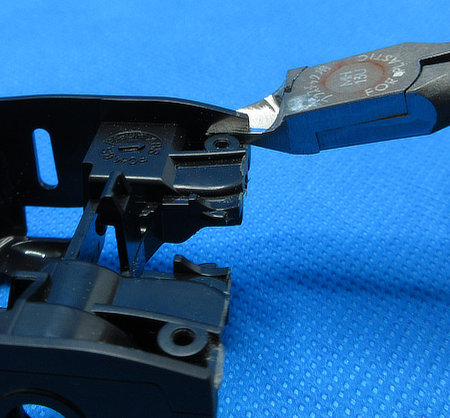

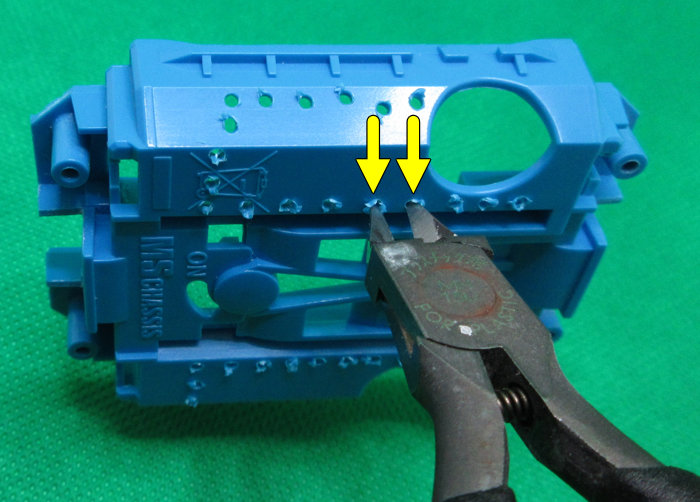

ドリルで穴をあけ終えたら、以下の画像のようにニッパーの先端部分を穴に入れ、穴と穴を繋ぐようにニッパーでカットしていきます。

ちなみに、このシーンで最も適しているのは以下のような先端が細いニッパーです。

先端が細いことで 小さな穴でもニッパー先端部分が入るので作業が非常にはかどります。

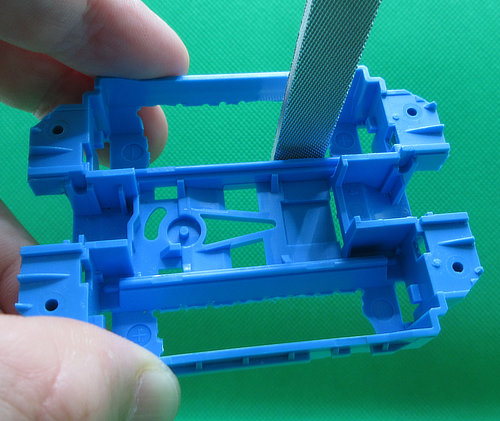

そして、穴をすべて繋いでカットし終えると、パーツがごっそりと外れます。

ただ、このままの状態だと切り口が粗いので 仕上げに棒ヤスリ等で整えていきます。

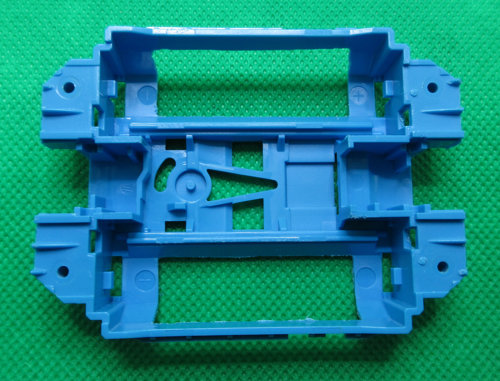

切り口を綺麗に整えたら肉抜き完了です。

以上がシャーシ軽量化(肉抜き)のやり方となります。

基本的にシャーシを軽量化する場合は特定の箇所を切り抜く必要があり、この方法であれば様々な箇所に適応するのでお試しください。

最後に

今回はミニ四駆改造の基本とも言えるシャーシの改造方法について解説してきました。

シャーシを加工することでミニ四駆の改造バリエーションは一気に増えるので、「まだシャーシを加工したことがない」という方は本記事をきっかけにシャーシを改造してみてはいかがでしょうか。

また、現段階で改造方法を紹介したのが「MSシャーシ」「MAシャーシ」「VZシャーシ」「FM-Aシャーシ」の4種となっていますが、今後 他のシャーシも本記事で紹介していこうと思います。

コメント

コメント一覧 (4件)

お世話になります。

以前こちらでfmaシャーシの件で質問させていただいた者です。申し訳ありませんが再度質問させてください。

同じfmaシャーシ関連での質問になるのですがフロント部分の加工の際、ボディキャッチの部分を残しての加工になるとこちらのサイトで紹介されているATスラダンなどの取り付けは難しくなるのでしょうか?

私は基本的にはプラボディでミニ四駆を楽しんでいるのでボディキャッチはどうしても必要になってしまいます。マシンはギャンボーでまたは次はレイザーバックを考えてます。

何卒よろしくお願いします。

>>初心者さん

問い合わせ頂いた上記の件について、「プラボディ」と「スライドダンパー」の装着を必須と考えた場合の 私が思いつく方法は以下の2つとなります。

①ボディを別の方法で固定する

②ATバンパーを諦める

①については、本記事で紹介したままの方法でFM-Aのフロント部分をカットし、ボディのフロント部分もATバンパー等と干渉する部分はカットしてしまいます。

そうなると当然ボディのフロント部分が固定できなくなるわけですが、他の箇所でボディを固定できるよう工夫します。

尚、フロント部分のボディキャッチなしでボディを固定する方法については私も分かりかねますので、他の方が実践している方法を調べて頂く必要があります。

②については、FM-Aシャーシのフロント部分のボディキャッチを残してシャーシをカットする方法となります。

この方法の場合、プラボディの固定は問題なくできますが、その代わりに当サイトで紹介しているAT機能を有するバンパーの装着はできなくなります。

AT機能のバンパーの装着はできなくなりますが、普通のスライドダンパーであれば装着することは可能となります。

尚、この場合のシャーシカット及び追加の拡張パーツ取付方法については以下の動画を参照すると良いかと思われます。

https://www.youtube.com/watch?v=ieUj54ZiUO4

以上がプラボディ使用を前提としたFM-Aシャーシの加工パターンとなります。

①は加工バリエーションが増える反面、ボディを固定する方法を見つけるのが難しいという欠点を持ち合わせ

②については根本的にATバンパーが使えなくなる欠点はあるものの、加工難易度自体はそれほど難しくないという長所があります。

あかし様

お世話になります。

毎回わかりやすく的確なアドバイス恐れ入ります。

またリンク先も貼っていただきありがとうございました。

よく考えてまずは楽しむことを前提にして参考にさせていただきます。

何はともあれブラックフライデーでリューターを購入したので今後はいろいろ挑戦したいと思います。

ありがとうございました。

>>初心者さん

FM-Aシャーシは他のシャーシと比べ作りが特殊であり加工が大変なところもありますが、それらを乗り越え自分の理想とする改造が出来た時の喜びはひとしおなので、新たに購入したリューターをフル活用して頑張ってみてください。