今回はMSフレキ用のお辞儀防止ステー(お辞儀防止プレート・ダウンストッパー)を作成方法を解説していきます。

また本記事では お辞儀防止ステー作成に関連して、MSフレキ加工後に付けにくくなってしまうロックナットを取り付けやすくする方法も解説していきます。

お辞儀防止ステーとは

MSフレキ完成後のシャーシはセンターシャーシとフロンユニット・リヤユニットで3分割される形となりますが、その分割されたパーツ間の隙間が大きくなるとフロント・リヤユニットが垂れ下がる現象がおこります。

属にこの垂れ下がる状態がお辞儀とも言われ、この状態になるとシャーシ間のギヤが離れてしまいギヤの噛み合わせが悪くなり駆動が不安定になり、結果 速度減に繋がります。

また、前後のユニットがお辞儀してしまうと 前後ローラーのスラスト角度が変更し、想定していた走りにならないことがあります。

それ以外にも地上高に影響がでることもあり、お辞儀してしまうせいで本来想定していた地上高通りにならない現象も発生します。

そういった問題を解消してくるのがお辞儀防止ステー(ダウンストッパー)であり、お辞儀防止ステーを装着することによりMSフレキ可動をスムーズに保ちつつフロント・リヤユニットが垂れ下がる現象を抑えることが可能になります。

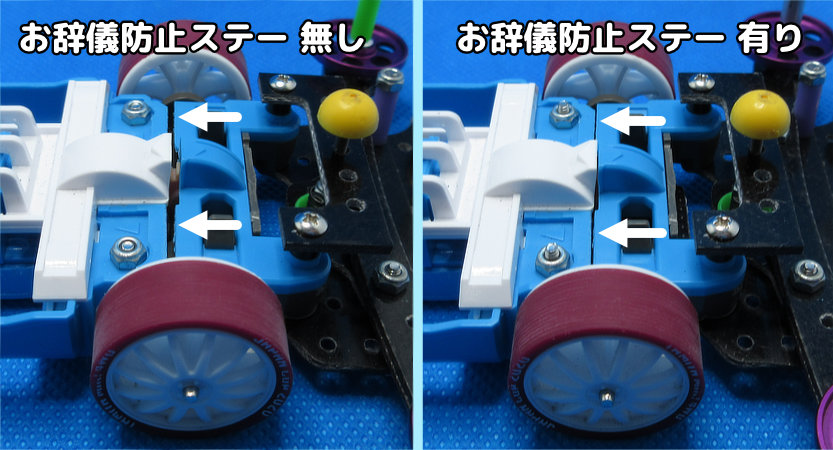

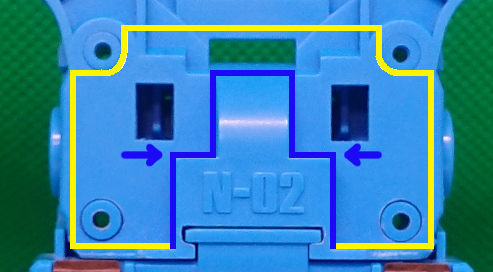

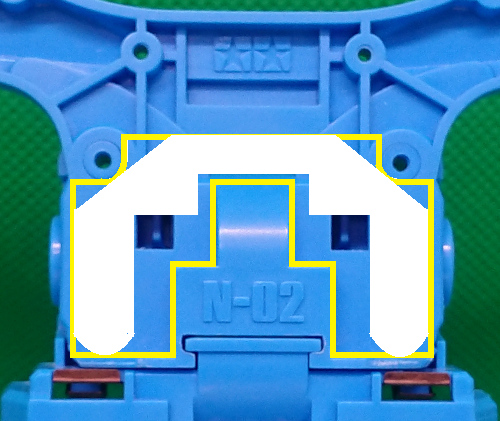

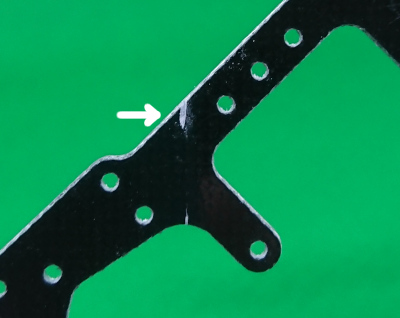

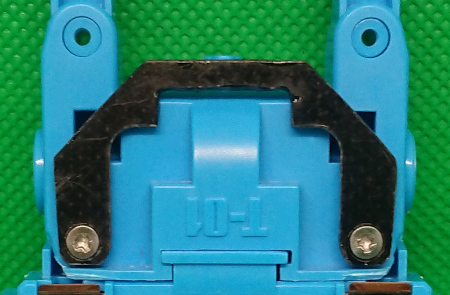

下の画像はMSシャーシフロント側のお辞儀防止ステーが無い時と有る時の比較になります。

矢印で示したギヤカバーとリヤユニットの間の隙間を見ると、お辞儀防止ステーが有るか無いかで隙間の大きさが違うことが分かります。

上の画像はユニットしか取り付けていない状態であり、シャフト・タイヤ・バンパー・ローラーなど取り付けるとさらに隙間が広がってしまいます。

このようにお辞儀防止ステーが有るに越したことはないので、MSフレキを作成する際はお辞儀防止ステーも是非作成しておきたいパーツとなります。

お辞儀防止ステーの作成ポイント

ここではお辞儀防止ステーを作成する上で抑えるべきポイント・作成例を紹介していきます。

抑えるべきポイント

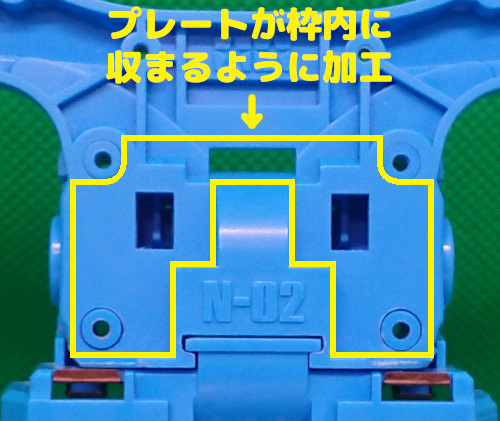

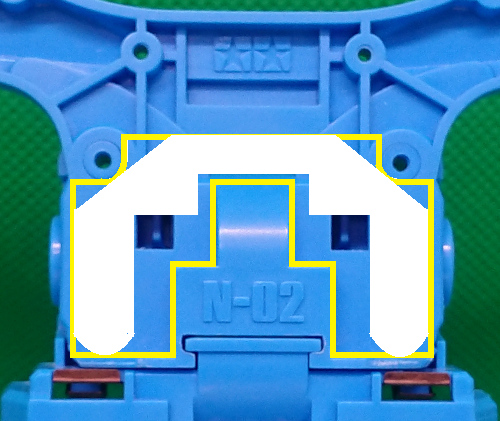

お辞儀防止ステーの形は様々あり以下の枠内にプレートを収まるように加工すれば お好みの形で構いません。

では何故 上記の枠内にプレートを収めなければいけないかを各箇所ごとに解説していきます。

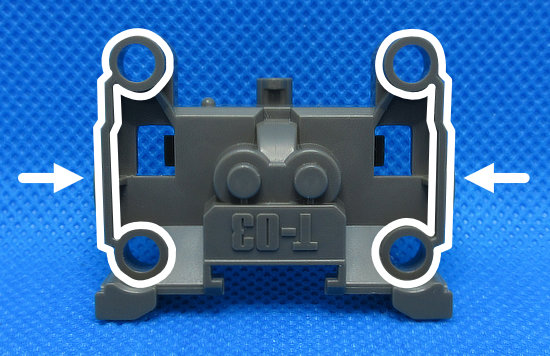

加工ポイント1

上の画像の白色のラインを超えてしまうとMSシャーシに取り付けるプレートと干渉してしまいます。

取り付けるプレートによって白色のラインは変わってくるので、必ずしもこのラインを超えてしまってはいけないわけではなく、今回はブレーキプレートを設置した場合を想定してラインを記載しました。

尚、リヤ側はプレートを取り付ける穴の位置がもう少し上にあるために、白ラインを多少越えても問題ありません。

またMSシャーシに元から付いているバンパーを切断せずにそのまま使用するのであれば白色ラインを超えても問題ありません。

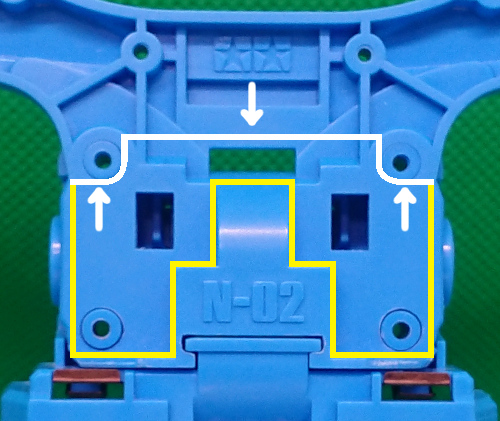

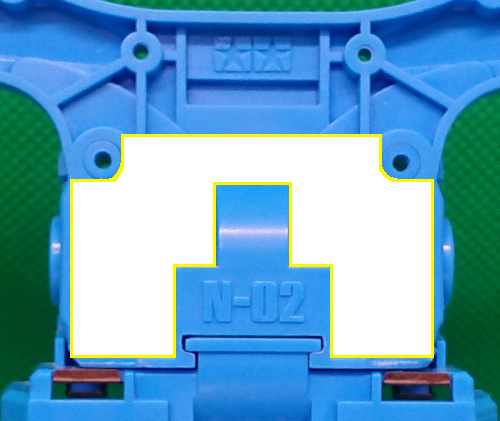

加工ポイント2

上の画像の赤色のラインを超えてしまうと、フレキ可動の際にお辞儀防止ステーがフロント・リヤユニットに干渉してフレキ可動がスムーズにいかなくなります。

他の箇所はプレートを取り付けた時点で干渉しているかどうか気づきますが、赤色ラインの箇所は気づきにく箇所なので要注意です。

加工ポイント3

上の画像の青色のラインを超えてしまうとフロント・リヤユニットの出っ張りに干渉してしまいます。

とにかく干渉しないようプレートを加工すればいいんですが、干渉を避けてプレートを削り過ぎてお辞儀防止ステーの強度が落ちてしまった ということにならないよう注意しましょう。

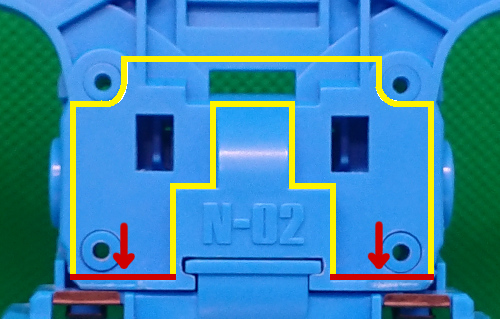

加工ポイント4

上の画像の黒色のラインを超えてしまうとホイール・タイヤと干渉してしまいます。

厳密には黒色のラインを多少越えても干渉せず、他の箇所を加工している内にプレートが黒色ラインあたりで収まってくれるので、この箇所を特別意識しなくても問題ありません。

ちなみにバンパーレスユニット用のお辞儀防止ステーを作る場合はこの黒色のラインが重要になり、黒色ラインを多少超えるぐらいの加工が必要となります。

作成例

上記で説明した抑えるポイントを踏まえて、お辞儀プレートの作成例を紹介していきます。

尚、プレートに当たる部分は白色で表記していきます。

作成例1

作成しやすいことから最もよく見かけるであろうという形ではないでしょうか。

加工難易度もそれほど高くなく、最も作りやすい形かと思われます。

作成例2

作成例1とほぼ同じ形で、作成例1をさらに削りスリムにした形となります。

ベースとして使うプレートによってはこちらの方が作成例1よりも作りやすかったりします。

作成例3

こちらは作成例1・2とは対称的に設置できる面全体にびっしりとプレートを型どった形となり、使用するプレートもブレーキプレートに限定されます。

見た目的にはカッコいい反面、加工精度がそれなりに求められることもあり上級者向け?の加工となっています。

以上がお辞儀防止ステーの作成例となりますが、上記の3パターンだけではなくもっとスリムにした形など様々な形があり、抑えるべきポイントの条件を満たしていればご自分の好きな形で加工してもらって構いません。

尚、今回は作成例1の形の加工方法を解説していきます。

必要パーツ・工具

お辞儀防止ステー作成に必要なパーツ・工具を紹介していきます。

必要パーツ

お辞儀防止ステーのベースとなるプレートについては『簡単に作る』か『本格的に作る』かで使用するものも変わるので、必要となるプレートは各作成方法のところで紹介していきます。

ここではプレート以外に必要なパーツを紹介していきます。

ロックナット

お辞儀防止ステーをビス固定するために使用します。

ロックナットでなくても通常ナットでも代用可能ですが、通常ナットだと長時間走行しているうちにネジが緩む可能性があるので、出来る限りロックナットの利用を推奨します。

尚、フロント側でロックナットを使用する場合は一部追加で加工が必要になり、その加工方法については「ロックナットを取り付ける方法」をご参照ください。

皿ビス

お辞儀防止ステーを固定するために使用します。

通常の鍋ビスよりも皿ビスを使用した方が最低地上高に余裕がでるので、できることなら皿ビスを使用することをおすすめします。

ただ、実際のところ最低地上高に引っ掛かるのはお辞儀防止ステーを取り付けるユニットではなセンターシャーシ側の方になるので、結論として皿ビス・鍋ビスのどちらでも問題ありません。

皿ビスのメリットと言えばわずかに軽量化になることと(0.1g以下のレベルの差しかありませんが…)、見た目がスッキリすることぐらいかと。

ちなみに皿ビスは現在 長さが異なるタイプものが2種類販売されており、今回のお辞儀防止ステー固定には15mmの皿ビスが最適なので今回は「6・8・15mm」タイプの皿ビスを使用します。

また、皿ビスは今回の加工以外でも使用頻度が高いパーツなので余裕があれば2種類用意しておくのもありかと思います。

必要工具

すでにMSフレキを作成しているということを踏まえて、MSフレキ 作り方 –準備編–で紹介した工具は持っている前提で、MSフレキ作成で使用した工具以外に必要な工具を紹介していきます。

リューター

紹介しておいてなんですが、これがなくてもお辞儀防止ステーは作れます。

ただ、これがあると加工作業が格段に楽になり、作業スピードも格段に早くなります。

また、リューターは今回の改造のみならずミニ四駆全般の改造で活躍するので、まだ持っていない方はこの機会に購入してみてはいかがでしょうか。

尚、個人的におすすめなリューターを以下の記事で紹介しておりますので、よろしければご参照ください。

それとリューター本体に装着するビットも重要となり、今回の加工で役立つリュータービットも紹介していきます。

皿ビス穴加工ビット

皿ビス加工に特化したビットとなりますが、お辞儀防止ステーは必ずしも皿ビス加工する必要はないので、皿ビス加工が不要と思う方はこのビットは不要です。

ただ他の改造でも活躍する工具なので、まだ持っていない方はこれを機に購入するのもありです。

その他 リュータービット

これらは必須ということではありませんが使用するシーンは多いビットで、いずれも100均で買えるものなのでリューターを持っている方なら購入しておいて損はありません。

特にダイヤモンドカッターは使用機会が多く、使用していると切れ味が落ちたりするので複数個用意しておくと良いかもしれません。

また、以下のものも持っていると加工の幅が広がりますのでおすすめです。

簡易版 お辞儀防止ステー 作成方法

それではお辞儀防止ステーの作成方法を解説していきますが、この簡易版については上で紹介した作成例とはまったく異なる形となっています。

パーツ代・加工作業を最小限に抑えたいという方であれば、以下の簡易版のお辞儀防止ステーがおすすめです。

MSフレキを作成する中でお辞儀防止ステーを付けた時と付けない時の違いを すぐに確認したい時などにはいいかもしれません。

必要プレート

簡易版のお辞儀防止ステー作成に必要なプレートを紹介していきます。

FRPマルチ補強プレート(ショート)

1つの商品で4個のプレートが付属しているので、これ1つ購入すれば1台分のお辞儀防止ステーが作成できます。

作成方法

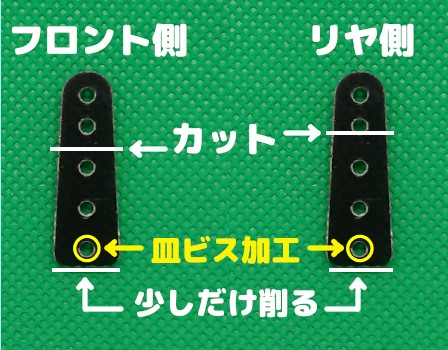

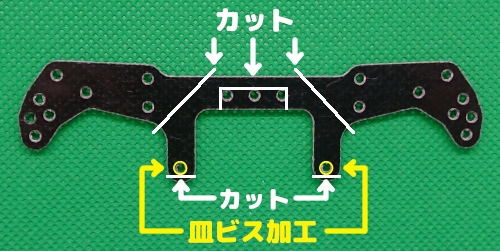

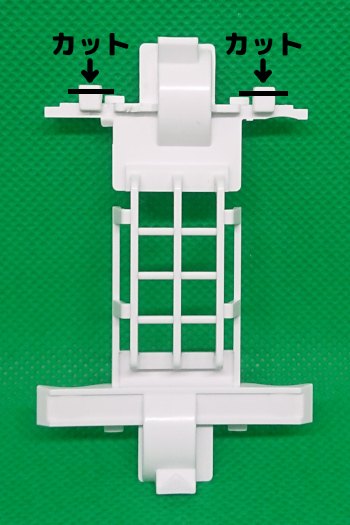

以下の画像の内容で加工をしていきます。

使用工具は棒ヤスリ・板ヤスリ・リューターのダイヤモンドカッター・ニッパーなど使いやすいものを使用してもらって構いません。

加工の注意点としてはフロントとリヤのプレート接続穴の位置が違うためフロント側・リヤ側でカットする箇所が異なります。

また、皿ビス加工箇所付近の「少しだけ削る」と記載した箇所については ほんの僅か削ればOKで、皿ビス加工した箇所に干渉しないよう気を付けましょう。

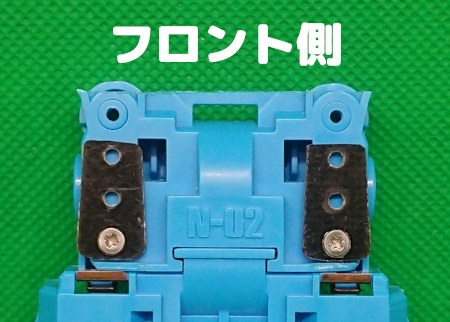

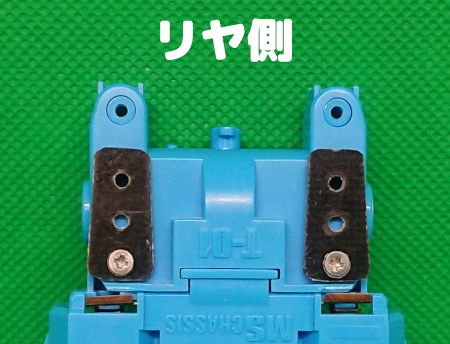

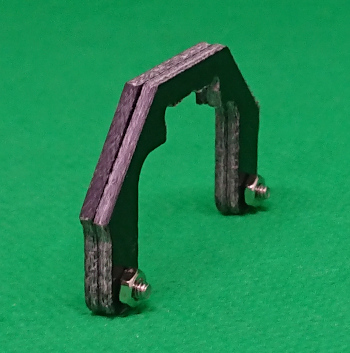

加工完了後の簡易版お辞儀防止ステーは以下となります。

ちなみに元々シャーシについてるフロント・リヤバンパーを使用しする場合はカット作業は不要となります。

簡易版の注意点

簡易版ついては左右のプレートが分離しているため、通常ナットだとプレートがブレやすく、最悪 プレートがフレキ可動やタイヤに干渉してしまうこともあるのでロックナットでしっかりと固定する必要があります。

ロックナットの装着についてはリヤ側は無加工で取り付け可能ですが、フロント側は一部加工が必要となり、加工方法についてはこの後の「ロックナットを取り付ける方法」で解説していますので そちらをご参照ください。

本格的 お辞儀防止ステー 作成方法

ここでは作成例で紹介した形のように より実践向けの本格的なお辞儀防止ステーの作成に必要なプレート・作成方法を解説していきます。

必要プレート

必要なプレートについてはこれといって決まったものはなく下画像のMSシャーシのビスを取り付ける穴と一致しているステー・プレートなら基本どれでもOKです。

FRPステーだと「FRPマルチワイドリヤステー」「ARシャーシ FRPリヤワイドステー」「スーパーXシャーシ・FRPリヤローラーステー」「FRPリヤブレーキステーセット」などがお辞儀防止ステーとして使用できます。

※上記プレートはフロントユニットかリヤユニットのどちらか片方分のお辞儀防止ステーしか作れないのでいずれも2個用意する必要があります。

あとは自分が作りたい形に合わせてステーを選択するのですが、特に形にこだわりがなければ「ARシャーシ FRPリヤワイドステー」をおすすめします。

元々あるステーの穴の位置のおかげで加工がしやすく、且つ加工作業で切断した端材はヒクオやプレート補強などでの使い道があります。

更にはスペーサー・ゴムチューブが付属しており、これらのパーツも使用頻度が高く今後の改造で使用する可能性があるのでコスパが良いパーツとなっています。

それと純粋に価格だけで言えば「スーパーXシャーシ・FRPリヤーローラーステー(定価242円)」が最も安くお辞儀防止ステーを作ることができます。

(ARシャーシ FRPリヤワイドステーは定価330円)

ただ、安く出来るもののスーパーXシャーシ・FRPリヤーローラーステーは既存の穴の位置が微妙に邪魔になり、慎重に削っていかないと強度不足で破損してしまうデメリットもあります。

スーパーXシャーシ・FRPリヤーローラーステーを使用する場合は削り過ぎには十分注意して作業しましょう。

作成方法

それではお辞儀プレートの具体的な作成方法を解説していきます。

今回はARシャーシ FRPリヤワイドステーを使って作成例1の形を目指して加工していきます。

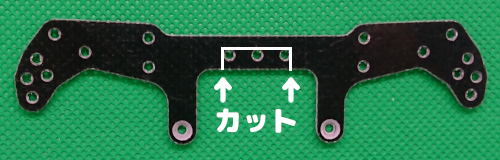

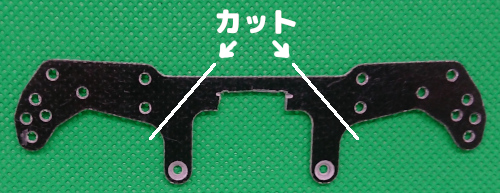

プレート全体の加工内容については以下となります。

ではここから各箇所の具体的な加工方法を解説していきます。

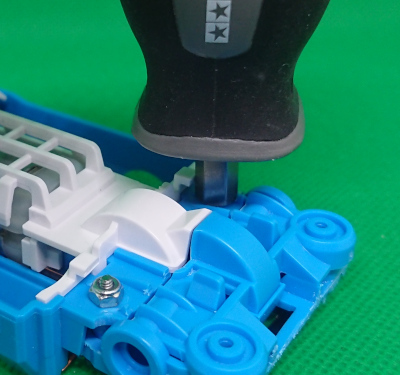

皿ビス穴加工ビットを使用して皿ビス加工をします。

皿ビス加工はプレートの型が完成してからでも構いませんが、先に加工しておけば誤ってプレートを削りすぎてしまうということを回避できるので、できれば最初にやっておくことを推奨します。

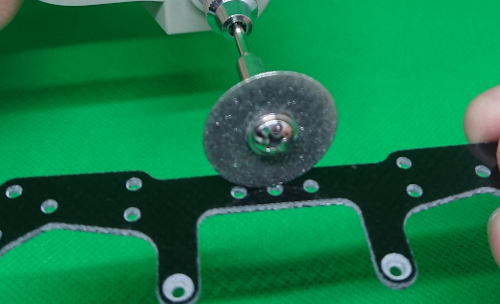

カットはFRPプレートの既存穴を目安に削っていくとやりやすいです。

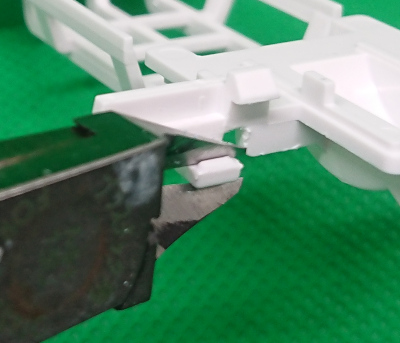

カット方法については、リューターのダイヤモンドカッターで一気に削ったり、ニッパーで穴と穴の間を切り落としたりと様々あります。

上の画像のようにダイヤモンドカッターを使えばサクッと削れますが、手元が滑ったりすると余計なところまでカットしてしまうので注意して作業してください。

※ダイヤモンドカッターをうまく使用する自信がない方であればニッパーを使用しての切断でも構いません。

ニッパーを使用する場合、切断時にプレートに負荷がかかり 最悪プレートが割れたりしてしまうので、プレートのしなりを気にしながら慎重にカットしていきましょう。

また、切断した箇所については最後にまとめて綺麗に仕上げるので、この段階ではざっくりカットするだけでOKです。

どのくらいまでカットしていいのか分からない場合は一旦シャーシにプレートをセットして、シャーシの穴に干渉する箇所を確認しましょう。

プレートを削りすぎてしまうと、お辞儀防止ステーの強度が落ちてしまう恐れがあるので、一旦はプレートの強度優先で最初は浅めにカットし、最後に削り足りない箇所を削ればOKです。

カットするラインが決まったらマルチテープなどでカットする目安を作るのがおすすめです。

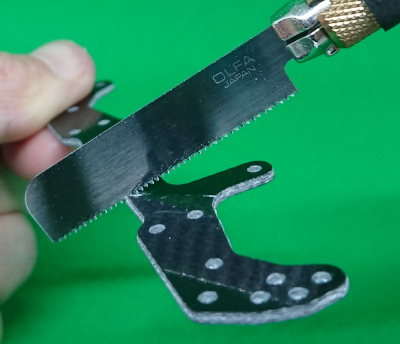

両サイドのカットはクラフトのこかリューターのダイヤモンドカッターを使用します。

ダイヤモンドカッターを使った方が早くカットできますが、手元がブレると誤った箇所を削ってしまう可能性もあるので、リューター扱いに慣れない方はクラフトのこがおすすめです。

クラフトのこでカットするコツとしてはプレートの表面はツルツルしていてのこ刃が滑りやすいので、まずはのこを斜めの状態にしてプレートの切断面の両端のどちらかを少し削り溝を作ります。

あとはその溝をガイドとしてのこ刃を水平にしてプレート全体を満遍なく削っていきます。

切り口が綺麗にならなかったとしても、後で整えるので ここではプレートを切断しておけばOKです。

カットして余った端材は今後何かで使用できるかもしれませんので、残しておきましょう。

2枚目以降のプレートをカットする際は、2枚のプレートをビスとナットで固定して 1枚目のプレートをガイドにしてクラフトのこでカットすれば楽に切断することができます。

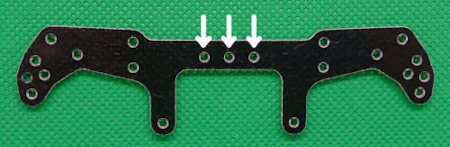

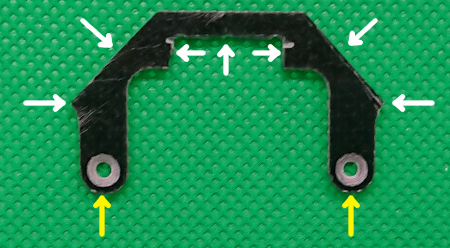

上画像の矢印の箇所を削ってプレート全体の形を整えていきます。

黄色の矢印の箇所は加工しないとフロント・リヤユニットと干渉するので加工作業は必須です。

それ以外の白矢印の箇所については加工しなくても干渉することはないので見た目を気にしない方は未加工ままでもOKです。

黄色矢印の箇所の加工は1mm程 削れば十分なので、棒ヤスリや板ヤスリあたりで、少しずつ削っていきます。

くれぐれも皿ビス加工したところまで削ってしまわないよう注意しましょう。

白矢印の箇所についてはリューター・板ヤスリ・棒ヤスリで強度が極端に落ちない程度に削ります。

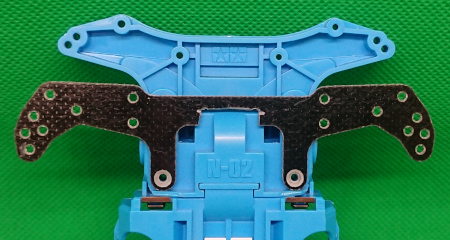

形を整えたら一旦、シャーシにセットしてみて干渉箇所がないかを確認し、干渉する箇所があれば再度削っていきましょう。

お辞儀防止ステーはフロント側・リヤ側の計2枚必要になるので、1枚ずつ加工した場合同じ作業を2回する必要があります。

手順1・2・3は1枚ずつおこなった方がやり易いのですが、手順4のような少し削る作業については複数枚まとめて加工した方が作業スピードがアップし仕上がりも同じにできます。

プレートを重ねて加工がやり易いかどうかは使用する工具やその人の加工テクニックによっても変わってくるので、重ねて作業しても加工精度に影響なければプレートを重ねて作業していきましょう。

極力プレートの破損を防ぐためにプレートの側面に瞬間接着剤を付けて強度を上げていきます。

プレート側面にまんべんなく瞬間接着剤を付けていきます。

お辞儀防止ステーが完成したら、あとは皿ビス(15mm)とロックナットでお辞儀防止ステーを固定して完了です。

完成したお辞儀防止ステーの出来具合に問題がなければ、今後同じようにお辞儀防止ステーを作る際のガイドとしても使用できます。

特にプレートの両サイドカットはガイドとなるお辞儀防止ステーがあると作業が格段に楽になるので、ガイド用のプレートを一つ用意しておくのもいいかもしれません。

バンパーレスユニット用お辞儀防止ステー

ここでは2023年3月に再販されたバンパーレスユニットに適応した辞儀防止ステーの作り方を解説していきます。

まず、バンパーレスユニットとは名称通り 最初からバンパー部分が省かれたユニットとなり、通常のユニットとは形状が異なります。

この異なる形状であるが故に、お辞儀防止ステーの作成ポイントも少し変わってきます。

以下の画像の白枠内は、お辞儀防止ステーを取り付けた場合に直接あたる箇所となります。

上部の円形の箇所はステー・プレートなどを取り付けるために使用する部分なので、この箇所はお辞儀防止ステーでカバーする必要はなく、重要なのは両サイド部分をカバーすることです。

実際に本格的 お辞儀防止ステー 作成方法で作ったお辞儀防止ステーを取り付けると以下のようになります。

この状態だとお辞儀防止ステーがまともに機能してくれず、バンパーレスユニット用のお辞儀防止ステーは以下のような形状にする必要があります。

ポイントはお辞儀防止ステーの両サイドを広めにしていることです。

両サイドがバンパーレスユニットに接触すればOKなので、中央部分は強度に問題なければ もっとカットしても構いません。

尚、このお辞儀防止ステーはFRPリヤブレーキステーセットをベースとしていますが、他のステーでも作成可能です。

もっと簡単にバンパーレスユニットのお辞儀を防止したいのであれば、簡易版 お辞儀防止ステー 作成方法で紹介したお辞儀防止ステーの向きを少し外側にずらすだけでもOKです。

簡易版を使用する際の注意点として、ステーの向きが若干斜めになることで皿ビス加工箇所付近がフレキ可動時に干渉してしまうことがあるので、フレキ可動時に干渉する場合は少し削る必要があります。

具体的な作成例

バンパーレスユニット用お辞儀防止ステーのパーツとしておすすめなのがVZシャーシ FRPフロントワイドステー(以下 VZシャーシFRPステー)です。

ここではそのVZシャーシFRPステーを使用したバンパーレスユニット用お辞儀防止ステーの作成方法を紹介し 作成手順は以下となります。

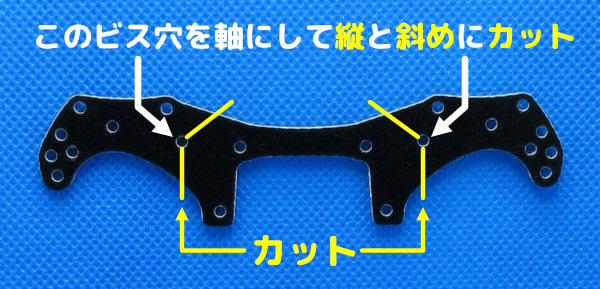

上画像の白矢印で示したビス穴を軸にして、リューターのダイヤモンドカッターで両端を縦と斜めにカットします。

皿ビス加工も この段階でやっておくことをおすすめします。

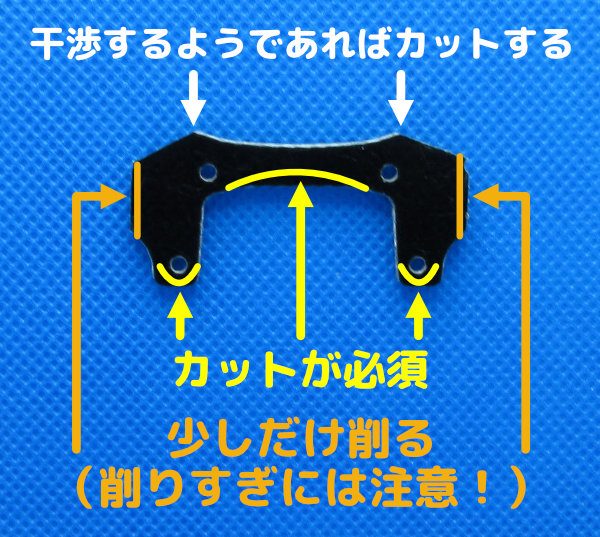

上画像の内容を参考にバンパーレスユニットと干渉する箇所をカットします。

注意点として両サイドは削りすぎないようにしてください。

両サイドをある程度残しておかないと、バンパーレスユニットのお辞儀防止ステーとして効果しなくなるので削りすぎには注意してください。

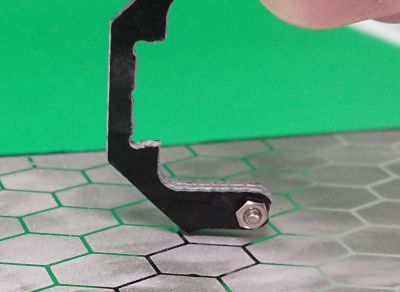

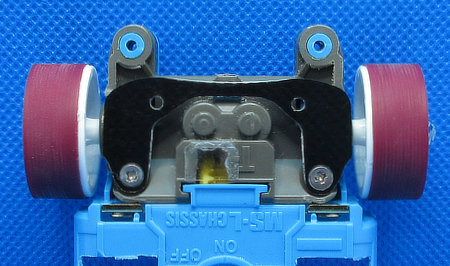

そして、干渉箇所をカットした後の状態が以下となります。

お辞儀防止ステーの加工が完了したら実際にバンパーレスユニットに装着し加工具合を確認していきます。

ちなみに上記画像はリヤ側のユニット装着していますが、フロント側に取り付ける場合は以下の画像のようにさらに削る必要が出てくるのでご注意ください。

また、手順1でカットした際に余った端材については引っ掛かり防止ステー用などに利用できるので捨てずに保管しておきましょう。

以上が簡単な説明ではありますが、バンパーレスユニット用お辞儀防止ステーの作成手順となります。

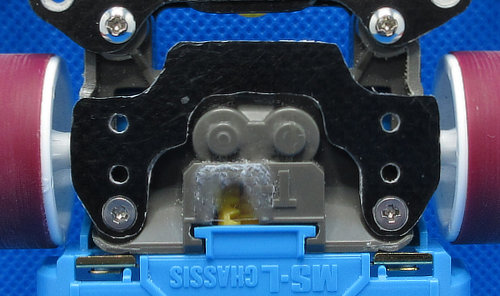

ロックナットを取り付ける方法

ここではMSフレキのシャーシ間接続の際に使用するビスをロックナットで固定できるようにする方法を解説していきます。

ロックナットが取り付けづらい理由

各部位のビス固定に通常のナットを使用した場合、走行中にナットが緩みMSフレキの可動が不安になったり、最悪ナットが外れマシンが分解…ということにもなりかねないので、できればロックナットを使用したいところです。

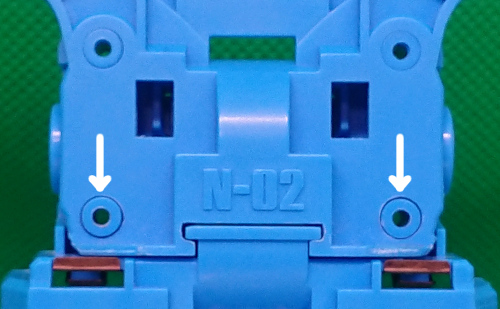

ただし、フロント側はロックナットを使用するとギヤカバーとバッテリホルダーの取り付け・取り外しが少々面倒になります。

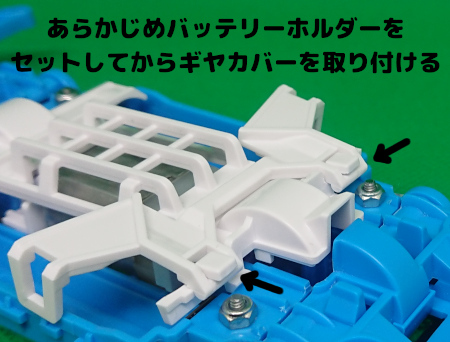

どう面倒かと言うと、先にギヤカバーを付けてしまうとロックナットを付けることができないため、フロント側はギヤカバーを付ける前にロックナットを取り付ける必要があります。

次にロックナットを付けた後にギヤカバーを付けると、ロックナットとギヤカバーの間の隙間が無くなりバッテリーホルダーを付けることができません。

※強引にやればバッテリーホルダーを付けることは可能です。

ちなみに上の画像の状態になってしまった場合にギヤカバーが外しづらくなるので、その時はバッテリーホルダーを強引に付けてから一緒に外すか、簡易スパナなどを使用してギヤカバーを取り外します。

※ギヤカバーの簡単な取り外し方法は以下の記事をご参照ください。

上記のことからバッテリーホルダーを付けるのであれば、ギヤカバーを取り付ける際にあらかじめバッテリーホルダーも一緒にセットするとスムーズに取り付けることができます。

こういった面倒な手順を不要にするための加工方法を次から解説していきます。

ただ、未加工の状態でも上記のように順番さえ間違わなければロックナット・ギヤカバー・バッテリーホルダーの取り付け・取り外しは可能なので、現状のままで問題なければ以下の加工をする必要はありません。

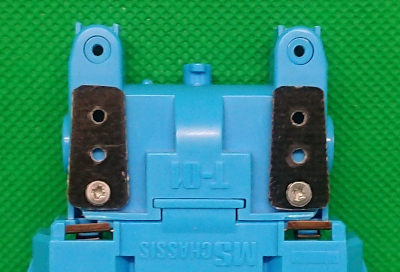

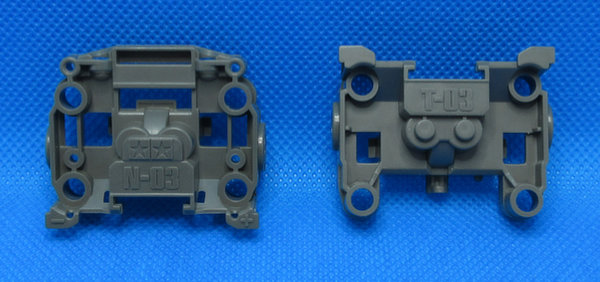

ギヤカバーの加工

いちいち取り付ける順番を気にするのは面倒という方は以下の方法でギヤカバーを加工すればロックナット・ギヤカバー・バッテリーホルダーは取り付けが楽になります。

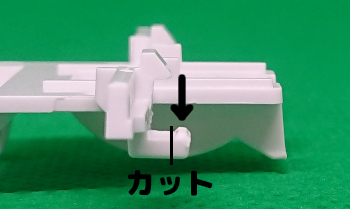

加工するのはギヤカバーのみで、ギヤカバーのツメの部分をカットします。

カットの目安としては、ツメの裏側の出っ張りの内側を切り落とします。

ツメの出っ張りをガイドにしてニッパーで切り取って作業完了です。

※ギヤカバーのツメを切断してもバッテリーホルダーの固定には影響ありませんのでご安心を。

これでギヤカバーを先に付けても、後からロックナットの取り付け・取り外しができるようになります。

ただバッテリーホルダーのツメの部分をカットしても、バッテリーホルダーを外すことは依然やりづらいので、バッテリーホルダーを外す際はギヤカバーも一緒に外してしまいましょう。

※バッテリーホルダーとギヤカバーを一緒に外す方法は以下の記事をご参照ください。

最後に

今回はMSフレキマシン用のお辞儀防止ステーの作成方法と それに関連するフロント・リヤバンパーの切断方法、ロックナットの付け方も解説してきました。

以前紹介したMSフレキ作成方法と今回の内容でMSシャーシマシンのベース部分の改造は概ねできると思いますので、これからMSシャーシ作りに挑戦する方の参考になればと思います。

また、MSシャーシ改造の応用例としてMSシャーシに対応したフロントATバンパーやフロント提灯などの作成方法も当サイトにて別途解説しているのでよろしければご参照ください。

コメント